在传统戏曲艺术的长河中,刘墉(民间常称“刘罗锅”)的故事始终是观众津津乐道的经典,而“回北京”这一情节,更是其戏曲形象中承前启后的关键节点,不同于历史记载中刘墉的谨小慎微,戏曲中的刘墉被赋予了更多民间智慧与正义化身的光环,“回北京”不仅是地理空间的转换,更是其惩恶扬善、辅佐朝纲的舞台起点,承载着百姓对清官政治的理想投射。

历史原型与戏曲形象的碰撞

历史上的刘墉(1719-1804),字崇如,号石庵,山东诸城人,官至体仁阁大学士,以书法、学问著称,政治生涯中虽有政绩,却并无“罗锅”形象,更鲜少与权臣和珅展开戏剧性冲突,但在民间戏曲的演绎中,这一形象被彻底重构——从“文官”到“清官”的符号化转变,核心动力正是“回北京”这一情节的虚构设计,戏曲创作者将刘墉设定为曾因得罪权臣被贬外放,或因查办大案暂离京城,而“回北京”则成为其“王者归来”的契机:带着民间疾苦的见闻、掌握贪腐罪证的铁证,以智慧为剑,以正义为盾,在权力中心掀起涤荡污浊的风暴。

“回北京”的情节脉络:从蛰伏到爆发

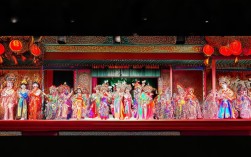

在经典剧目如《刘墉下江南》《龙凤祥》《正德戏凤》等中,“刘墉回北京”的情节通常围绕“查案—斗奸—昭雪”展开,形成层层递进的戏剧张力。

其一,奉旨回京:暗流涌动的权力交接,戏曲中的刘墉回京,往往并非主动请缨,而是因“圣心忧民”“奸臣乱政”的背景,由皇帝暗中授意(或借太后、皇后之力)秘密召回,刘墉回北京》一开篇,常以“边关告急”“江南赈灾案悬而未决”为由,和珅等权臣借机排挤异己,而刘墉则以“微服私访”之态潜入京城,表面低调实则步步为营,这种“明贬暗升”的设定,既突出了刘墉的隐忍,也为后续的“打虎”埋下伏笔。

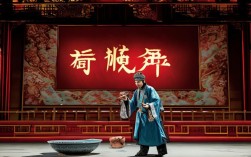

其二,京中交锋:智斗权臣的巅峰对决,回到北京的刘墉,面对的是以和珅为首的盘根错节的利益集团,戏曲通过“朝堂辩论”“府中夜审”“街头偶遇”等场景,将二人矛盾推向高潮,例如在《审国舅》一折中,刘墉借皇帝“御赐尚方宝剑”之威,以“铁面无私”为纲,将依仗权势欺男霸女的国舅绳之以法,而和珅虽百般阻挠,却因刘墉“证据确凿”“民愤难平”而无可奈何,此时的刘墉,不再是外放时的“地方官”,而是手握皇权、民心所向的“京城清官”,其“回北京”的行为,本质是正义力量对腐败中心的“收复”。

其三,昭雪沉冤:民间理想的最终投射,刘墉回京的核心使命,往往与“平反冤案”紧密相连,戏曲中,他常以“扮相丑、心肠善”的平民视角介入,如《打龙袍》中,他通过“卖伞”“访贫”等情节,收集到“陈世美不认妻”的铁证,最终促成太后认子、罪伏法的大团圆结局,这种“小人物视角”与“大智慧手段”的结合,让“回北京”不仅是刘墉个人的胜利,更是普通百姓“善恶有报”心理的集体释放。

戏曲表演中的艺术塑造:唱念做打的“刘墉式”表达

“刘墉回北京”的情节,在戏曲舞台上形成了独特的表演范式,生行中的“文老生”应工,唱腔以苍劲沉稳的“西皮导板”“西皮原板”为主,表现其忧国忧民的情怀;念白则融合京韵与官话,既有文人的儒雅,又不失市井的机敏,例如在“面圣”一场,刘墉的念白常以“臣,刘墉见驾,愿吾皇万岁万岁万万岁”起,接以“江南灾情,十万火急”的急促节奏,通过语速、音调的变化,展现其内心的焦急与对朝政的洞察,身段上,因“罗锅”形象的设定,演员需含胸微驼,却通过眼神的犀利、手势的果断,塑造出“形残志坚”的清官形象,形成“外在缺陷”与“内在完美”的强烈反差,极具戏剧张力。

历史与民间的双重叙事

“刘墉回北京”的情节,本质是历史真实与民间想象的共生体,历史中,刘墉确实曾多次往返京城与地方,但戏曲将其提炼为“清官斗奸臣”的符号化叙事——回京是“正义回归”,查案是“涤荡污浊”,胜利是“民心所向”,这种叙事不仅满足了封建时代百姓对“青天大老爷”的期待,更通过艺术加工,让刘墉的形象超越时代,成为中国传统戏曲中“清官文化”的集大成者。

| 对比维度 | 历史中的刘墉 | 戏曲中的刘墉(回北京情节) |

|---|---|---|

| 身份定位 | 体仁阁大学士,学者型官员 | 民间清官,正义化身,与权臣势不两立 |

| 性格特征 | 谨慎、内敛,重文轻武 | 智慧超群、幽默风趣,不畏强权 |

| 与和珅关系 | 政见不同,但非死对头 | 智斗到底,是忠奸斗争的核心代表 |

| “回北京”意义 | 官职调动,政治生涯的正常轨迹 | 正义力量回归中心,惩恶扬善的关键转折 |

相关问答FAQs

Q1:戏曲中“刘墉回北京”的情节在哪些剧种中最为常见?其表演有何差异?

A1:“刘墉回北京”的情节在京剧、评剧、豫剧、河北梆子等多个剧种中均有演绎,其中以京剧最为经典,不同剧种在表演上各有特色:京剧侧重“唱念做打”的规范化,刘墉的唱腔以西皮、二黄为主,身段沉稳大气;评剧则更贴近民间生活,念白口语化,表演质朴自然,常加入“哈哈腔”等特色唱腔,凸显刘墉的幽默;豫剧则强化了“文武老生”的表演特点,在“审案”“斗奸”等情节中加入武打动作,节奏更为明快,尽管形式不同,但“清官斗奸臣”“为民请命”的核心主题始终一致。

Q2:为什么戏曲中要反复塑造“刘墉回北京”这类情节?它反映了怎样的文化心理?

A2:戏曲中反复塑造“刘墉回北京”的情节,本质是民间对“清官政治”的集体想象与文化心理的投射。“回北京”象征着正义力量对权力中心的“收复”,满足了百姓“善恶有报”的朴素期待;刘墉“微服私访”“智斗权臣”的形象,寄托了普通人对“有能力、有担当”的官员的渴望,在封建专制的社会背景下,这种虚构的“清官叙事”成为民众宣泄不满、寄托理想的精神出口,通过“查案—昭雪”的戏剧结构,戏曲也传递了“法律公正”“民心不可欺”的朴素法治观念,具有积极的社会意义。