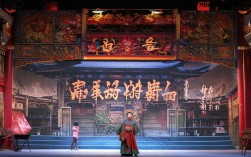

中国戏曲是世界三大古老戏剧文化之一,集唱、念、做、打于一体,承载着深厚的文化底蕴,以下从剧种、行当、唱腔、服饰、道具、经典剧目及术语等方面,梳理戏曲小常识,带您领略传统艺术的魅力。

剧种概览

中国戏曲剧种繁多,据不完全统计有360余种,各具地域特色,以下是代表性剧种:

| 剧种 | 起源地 | 形成时期 | 核心特点 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 北京 | 清代中晚期 | 西皮二黄为主,程式化表演严谨 | 《霸王别姬》《贵妃醉酒》 |

| 昆曲 | 江苏昆山 | 元末明初 | 水磨腔婉转,载歌载舞,文人气息浓 | 《牡丹亭》《长生殿》 |

| 越剧 | 浙江嵊州 | 1920年代 | 女子越剧为主,唱腔柔美,叙事性强 | 《梁山伯与祝英台》《红楼梦》 |

| 黄梅戏 | 安徽安庆 | 清代末期 | 乡土气息浓,唱腔明快,生活化表演 | 《天仙配》《女驸马》 |

| 豫剧 | 河南开封 | 明代末期 | 高亢激越,梆子腔为特色,大气磅礴 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 |

| 川剧 | 四川 | 清代中期 | 变脸、吐火绝技,幽默诙谐 | 《白蛇传·金山寺》《滚灯》 |

| 秦腔 | 陕西 | 明代 | 最古老剧种之一,苍劲悲凉,板胡为主 | 《三滴血》《火焰驹》 |

| 粤剧 | 广东 | 清代中期 | 唱腔融合梆黄,做工细腻,粤味十足 | 《帝女花》《紫钗记》 |

行当体系

戏曲角色分为“生、旦、净、丑”四大行当,每个行当下又细分不同类型,体现人物性格与身份:

- 生:男性角色,分老生(中年以上男性,戴髯口,如《空城计》诸葛亮)、小生(青年男性,分文小生、武小生,如《西厢记》张生)、武生(擅长武打,分长靠武生、短打武生,如《长坂坡》赵云)。

- 旦:女性角色,分青衣(端庄女性,唱功为主,如《二进宫》李艳妃)、花旦(活泼少女,做功为主,如《拾玉镯》孙玉姣)、刀马旦(擅长武旦的巾帼英雄,如《穆柯寨》穆桂英)、老旦(老年女性,用本嗓,如《杨门女将》佘太君)、武旦(精通武艺的女性,如《扈家庄》扈三娘)。

- 净:俗称“花脸”,性格或相貌突出的男性,唱腔浑厚,分铜锤花脸(唱功为主,如《铡美案》包拯)、架子花脸(做念为主,如《野猪林》鲁智深)。

- 丑:喜剧角色,鼻梁勾白粉,分文丑(方巾丑、丑公子等,如《群英会》蒋干)、武丑(擅长武打,如《三岔口》刘利华)。

唱腔与音乐

戏曲唱腔是剧种灵魂,音乐伴奏以“文场”(管弦乐)和“武场”(打击乐)结合:

- 文场:主要乐器包括京胡(京剧为主)、板胡(豫剧、秦腔)、二胡(越剧)、笛子(昆曲)、琵琶(粤剧)等,托腔保调,渲染情绪。

- 武场:以板鼓、大锣、小锣、铙钹为核心,控制节奏,烘托气氛,如“急急风”表现紧张,“慢长锤”表现庄重。

- 唱腔特色:京剧“西皮”明快,“二黄”沉郁;昆曲“水磨腔”细腻婉转;豫剧“梆子腔”高亢激越;黄梅戏“平词”叙事,“花腔”活泼。

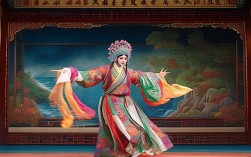

服饰与脸谱

戏曲服饰讲究“宁穿破,不穿错”,通过颜色、纹样象征身份;脸谱则是净、丑角色的“第二张脸”:

- 服饰规制:蟒(帝王将相礼服)、靠(武将铠甲)、帔(官员常服)、褶子(平民服装),颜色有“上五色”(红、黄、黑、白、绿)和“下五色”(紫、蓝、粉、湖、秋香),如黄色象征皇权,红色象征忠义。

- 脸谱色彩:红脸(关羽,忠义)、黑脸(包拯,正直)、白脸(曹操,奸诈)、蓝脸(窦尔敦,勇猛)、绿脸(程咬金,草莽英雄),脸谱流派有“郝派”“裘派”等,各有笔法特色。

道具与舞台

戏曲道具“一物多用”,舞台以虚拟性为核心,演员表演引导观众想象:

- 道具象征:马鞭代表马,船桨代表船,桌椅可作山、楼、床;文房四宝(笔、墨、纸、砚)、刀枪剑戟等皆有特定规制,如青龙偃月刀象征关羽。

- 舞台特征:“一桌二椅”是基础布景,通过演员“出台”“亮相”“走边”“起霸”等程式化动作,交代场景与人物状态,无需写实布景。

经典剧目与人物

戏曲剧目多取材于历史故事、神话传说或古典文学,塑造了众多经典形象:

- 历史剧:《霸王别姬》(项羽、虞姬)、《穆桂英挂帅》(穆桂英)、《赵氏孤儿》(程婴、屠岸贾);

- 爱情剧:《牡丹亭》(杜丽娘、柳梦梅)、《梁山伯与祝英台》(梁山伯、祝英台)、《西厢记》(崔莺莺、张生);

- 神话剧:《白蛇传》(白素贞、许仙)、《天仙配》(七仙女、董永)、《大闹天宫》(孙悟空)。

术语与行话

戏曲行业有独特术语,体现表演规范与行业文化:

- 压轴:一场戏中倒数第二个节目,通常为名家名段;

- 大轴:一场戏的最后一个节目,分量最重;

- 吊嗓:演员每日清晨练习发声,巩固唱腔;

- 走边:武戏中表现夜间潜行的程式化动作,配以锣鼓;

- 起霸:武将上阵前的整装、列队表演,展示威武气势。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的“龙套”是什么角色?为什么叫“龙套”?

A:“龙套”是戏曲中扮演士兵、衙役、百姓等群体的次要角色,通常四人一组,因身着龙纹套色服装得名,他们虽戏份不多,但通过“走圆场”“站门”等动作营造场景氛围,是舞台不可或缺的“底色”,有“跑龙套”之说,后引申为“做基础工作”的比喻。

Q2:为什么戏曲演员要从小练“毯子功”?

A:“毯子功”是戏曲演员的基础训练,包括翻、腾、扑、跌等技巧,因多在毯子上练习得名,戏曲表演中的武打、跌扑、翻滚等动作(如“抢背”“僵尸”“翻跟头”)均需毯子功支撑,从小练习能增强柔韧性、力量和身体控制力,避免成年后受伤,是塑造人物、增强舞台表现力的关键。