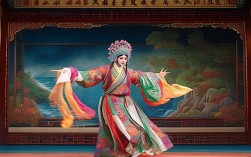

在豫剧艺术的璀璨星河中,王素君先生如同一颗温润而持久的明珠,以其精湛的技艺、鲜明的人物塑造和对豫剧艺术的执着坚守,成为观众心中当之无愧的“全场王”,她的艺术生涯跨越数十年,不仅传承了豫剧的经典精髓,更以独特的个人风格为这一古老剧种注入了新的活力,影响了几代戏曲爱好者。

王素君1925年出生于河南开封一个梨园世家,自幼浸润在戏曲氛围中,9岁便考入香玉剧社(前身为豫剧大师常香玉创办的“中州戏曲研究班”),师从常香玉、陈素真等豫剧名家,系统学习豫剧表演艺术,科班出身的她,功底扎实,唱、念、做、打样样精通,尤其擅长闺门旦、青衣、花旦等行当,既能演绎大家闺秀的端庄娴静,也能塑造小家碧玉的灵动俏皮,更能诠释巾帼英雄的豪迈飒爽,她的艺术生涯始终扎根于舞台,从河南各地到北京、上海等全国各大城市,从田间地头的草台班子到国家级剧院,她的表演总能以情动人,用“一棵菜”的团队精神与“满堂彩”的个人魅力征服观众,被誉为“豫剧舞台上的全能旦角”。

王素君的代表剧目丰富多元,每个角色都堪称经典,为展现其艺术成就,特整理其部分代表剧目及角色特色如下:

| 剧目名称 | 饰演角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《花木兰》 | 花木兰 | 巧妙融合“帅旦”与“武生”表演,唱腔刚柔并济,“刘大哥讲话理太偏”一段堪称经典,展现巾帼不让须眉的豪情。 |

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 以“青衣”的悲情基调为核心,唱腔哀婉动人,“见皇姑”一折通过细腻的眼神与身段,将秦香莲的坚韧与悲愤刻画得入木三分。 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | “帅旦”扮相英姿飒爽,台步稳健,唱腔高亢激昂,“辕门外三声炮如同雷震”一段,尽显穆桂英的爱国情怀与将帅风范。 |

| 《三哭殿》 | 公主 | 融合“闺门旦”的娇俏与“彩旦”的灵动,念白生活化,表演俏皮,“劝父王”一折通过夸张而不失分寸的动作,展现公主的刁蛮与纯真。 |

| 《拷红》 | 红娘 | “花旦”表演活灵活现,唱腔明快跳跃,“在绣房我劝她”一段,将红娘的热心机智与伶牙俐齿演绎得淋漓尽致,成为豫剧“小丫鬟”形象的典范。 |

王素君的艺术风格,以“情”为核心,以“真”为灵魂,她的唱腔在继承常派“刚健明亮”与陈派“俏丽细腻”的基础上,形成了“俏丽中见深沉,激越中含委婉”的独特风格,吐字清晰,行腔流畅,尤其注重通过唱腔变化揭示人物内心世界,表演上,她强调“内外合一”,无论是水袖的翻飞、眼神的流转,还是台步的轻重缓急,都服务于人物塑造,真正做到“演谁像谁”,例如在《秦香莲》中,她通过“跪拜”“甩袖”等程式化动作,结合颤抖的嗓音与含泪的眼神,将秦香莲被丈夫抛弃后的绝望与对子女的眷恋展现得催人泪下,每每引发观众共鸣。

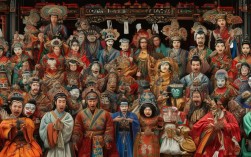

作为豫剧艺术的传承者,王素君始终秉持“传道授业”的初心,她曾在河南省艺术学校任教,培养出李金枝、虎美玲等一大批优秀演员,为豫剧事业输送了中坚力量,晚年虽退居幕后,仍积极参与传统剧目的整理与复排,口传心授将自己数十年积累的艺术经验倾囊相授,为豫剧艺术的薪火相传默默奉献,她的艺术人生,不仅是对豫剧经典的完美诠释,更是对“戏比天大,艺无止境”的生动践行。

王素君的“全场”之名,不仅源于舞台上的满堂喝彩,更源于她对豫剧艺术的终身坚守与无私奉献,她的表演如同一面镜子,映照出豫剧艺术的百年风华;她的精神如同一盏明灯,照亮了后辈戏曲人的前行之路,在豫剧发展的长河中,王素君的名字,早已成为一个时代的符号,代表着精益求精的艺术追求与历久弥新的文化魅力。

相关问答FAQs

问:王素君的唱腔与常香玉先生的艺术风格有何异同?

答:王素君作为常派艺术的重要传人,在唱腔上继承了常派“刚健明亮、字正腔圆、气势恢宏”的核心特点,尤其在高音区的运用上极具爆发力,她结合自身嗓音条件与闺门旦的行当需求,融入了更多婉转细腻的“豫西调”韵味,形成了“刚中带柔、柔中寓刚”的独特风格,例如常派《花木兰》更侧重英武之气,而王素君的演绎则在豪迈中增添少女的娇憨,使人物更加丰满,她在处理悲剧唱腔时,常借鉴陈素真先生的“含蓄深沉”,以气带声,情感表达更为内敛深刻,体现了“常派为骨,个人韵为肉”的艺术融合。

问:王素君对当代豫剧传承有哪些具体贡献?

答:王素君对当代豫剧传承的贡献主要体现在三个方面:一是人才培养,她曾在河南省艺术学校任教20余年,通过“因材施教”的教学理念,培养了李金枝、虎美玲等“梅花奖”得主,以及众多活跃在豫剧舞台的中青年演员;二是剧目整理,她参与复排、整理了《三哭殿》《拷红》《秦香莲》等十余部传统剧目,对濒临失传的唱腔、念白、身段进行抢救性记录,为豫剧留下了宝贵的“活态”资料;三是推广普及,晚年她积极投身“戏曲进校园”“非遗展演”等活动,通过讲座、示范演出等形式,让年轻一代了解豫剧、爱上豫剧,为豫剧的活态传承与创新发展注入了持久动力。