拉场戏是戏曲吗?这一问题需要从戏曲的核心特征、拉场戏的艺术形态及其发展脉络中寻找答案,戏曲作为中国特有的传统舞台艺术,其本质是通过唱、念、做、打等综合手段,以程式化、虚拟化的方式讲述故事、塑造人物,而拉场戏作为流行于东北地区的民间艺术形式,虽常被归为“二人转”的分支,却具备鲜明的戏曲特征,是东北地方戏曲的重要组成部分。

拉场戏的定义与起源:从民间说唱到舞台艺术

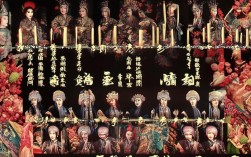

拉场戏源于清代东北的民间说唱艺术,是在“蹦蹦戏”(二人转前身)基础上发展而来的“小戏”形式。“拉场”原指在广场演出时,通过围设“场子”将观众与表演区隔开,后逐渐演变为一种以“多人分角色表演”为特点的戏剧样式,早期拉场戏多由二人转艺人“一专多能”,在“单出头”(一人表演)、“双对口”(二人对口唱)基础上,增加角色、扩充情节,形成“三小戏”(小生、小旦、小丑)或“多角色戏”,代表性剧目有《回杯记》《马前泼水》《西厢记》等。

其艺术基因与戏曲一脉相承:既吸收了东北秧歌的舞蹈元素、大鼓书的叙事方式,也借鉴了京剧、评剧等大剧种的表演程式,最终形成“以唱为主、以说为辅、以做表戏”的独特风格,从发展历程看,拉场戏经历了从“田间地头”到“舞台剧场”的升华,逐步具备了戏曲的艺术规范。

拉场戏与戏曲核心特征的契合性

判断一种艺术是否属于戏曲,需看其是否具备戏曲的“综合性”“程式性”“虚拟性”“文学性”四大核心特征,拉场戏在这些方面均表现出高度的契合性。

综合性:唱念做打的有机融合

戏曲是“歌舞演故事”,拉场戏同样以“唱、念、做、舞”为基本手段,其“唱”沿用二人转的“九腔十八调”,如【文咳咳】【武咳咳】【红柳娘】等曲牌,旋律高亢粗犷,兼具叙事与抒情;“念”以东北方言为基础,分“白”(对话)和“贯口”(快板式念白),语言生动活泼,富有生活气息;“做”包括身段、表情、动作,如梳妆、骑马、行舟等,均通过程式化表演实现;“舞”则融入秧歌的“大场子”“小场子”步伐,配合扇子、手绢等道具,增强视觉表现力,回杯记》中王二姐梳妆时的“照镜”“挽髻”动作,既生活化又舞蹈化,是“做”与“舞”的完美结合。

程式性:表演规范的固化与传承

戏曲的程式性指表演动作、音乐唱腔、舞台美术等均有固定范式,拉场戏同样遵循这一规律,其角色行当虽不如京剧、昆曲复杂,但已形成“生、旦、丑”三大类:“生”分小生(文弱书生)、老生(老年男性),表演讲究“端庄儒雅”;“旦”分花旦(年轻女性)、彩旦(诙谐女性),注重“妩媚灵动”;“丑”分文丑(滑稽角色)、武丑(武打角色),以“插科打诨”见长,拉场戏的“上马”“进门”“开门”等动作均有固定程式,如“骑马”需配合“蹉步”“勒马”等身段,“进门”则以虚拟动作配合“推门”“进门”的念白,无需真实道具,观众却能心领神会。

虚拟性:以形写神的舞台美学

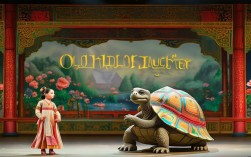

戏曲的虚拟性体现在“三五步走遍天下,七八人百万雄兵”,拉场戏同样以“写意”代替“写实”,舞台布置极为简单,一桌二椅即可象征厅堂、庙宇、舟车等场景,如《西厢记》中的“越墙”,仅通过演员的“翻跳”动作和“墙外”的念白,即可表现张生翻墙赴约的情节;再如《回杯记》中的“赶路”,演员通过“圆场”步伐和“擦汗”“喘气”等动作,即可表现长途跋涉的艰辛,这种“以虚代实”的表演,与戏曲“虚实相生”的美学原则高度一致。

文学性:剧本创作的戏剧冲突

戏曲以“剧本”为文学基础,拉场戏的剧目虽多取材于民间故事、历史演义,但均具备完整的情节结构和鲜明的戏剧冲突,马前泼水》以朱买臣休妻的故事为核心,通过“泼水”“拒归”等情节,展现世态炎凉与人性善恶;《回杯记》则以王二姐与张廷秀的爱情为主线,通过“赠杯”“寻杯”“认杯”等跌宕起伏的情节,制造悬念与感动,这些剧目不仅语言通俗(多用东北方言俚语),更注重人物性格的塑造,如崔莺莺的娇羞、红娘的机敏、张生的痴情,均通过唱词和表演跃然台上,符合戏曲“文学性、戏剧性、音乐性”三位一体的要求。

拉场戏与二人转的辨析:从“曲艺”到“戏曲”的跨越

有人将拉场戏归为“二人转”,认为其属于曲艺而非戏曲,这一观点混淆了“曲艺”与“戏曲”的本质区别,曲艺以“叙事”为主(如评书、快板),演员多为“一人多角”或“两人对口”,表演以“说唱”为核心;戏曲则以“演故事”为主,需“多人分角色扮演”,通过“唱念做打”共同完成戏剧冲突。

拉场戏虽由二人转发展而来,但已突破二人转“对口唱”的局限,形成“固定角色、固定剧本、分角表演”的戏剧形式,例如传统拉场戏《回杯记》需三人分饰王二姐、张廷秀、王二娘,通过对话、唱段、动作共同推进情节,这与戏曲“角色扮演”的特征完全一致,而二人转的“双对口”仍以“唱”为主,情节多为片段式,缺乏完整的戏剧结构,二者存在本质区别,拉场戏是二人转向戏曲过渡的成熟形式,是东北地方戏曲的独立剧种。

学术界与官方的界定:拉场戏的戏曲地位

从学术研究和官方认定来看,拉场戏的戏曲地位早已得到确立。《中国戏曲志·吉林卷》《中国戏曲志·黑龙江卷》均将拉场戏列为“东北地方戏曲剧种”,明确其“以唱、念、做、打为表演手段,以程式化、虚拟化为美学特征”的戏曲属性,2006年,拉场戏(作为“东北二人转”的重要组成部分)被列入国家级非物质文化遗产名录,其“戏曲剧种”的身份进一步得到巩固。

拉场戏是东北地方戏曲的重要组成

拉场戏具备戏曲的综合性、程式性、虚拟性、文学性等核心特征,其表演形式、音乐体系、剧本结构均符合戏曲的艺术规范;虽源于二人转,但已突破曲艺的“叙事”局限,成为“演故事”的戏剧形式;学术界与官方均将其认定为东北地方戏曲剧种,拉场戏不仅是戏曲,而且是扎根东北民间、具有浓郁地域特色的地方戏曲瑰宝。

拉场戏与戏曲核心特征对比表

| 特征维度 | 拉场戏表现 | 戏曲普遍特征 |

|---|---|---|

| 表演形式 | 多人分角色扮演,融合唱、念、做、打(以唱、做为主) | 综合性艺术,以唱、念、做、打为基本手段,共同塑造人物、推进情节 |

| 音乐体系 | 沿用二人转“九腔十八调”,曲牌体为主,伴奏以唢呐、板胡、锣鼓为主 | 有固定的声腔体系(如昆腔、梆子腔、皮黄腔),分板腔体、曲牌体或综合体 |

| 剧本结构 | 固定剧本,情节完整,有开端、发展、高潮、结局,戏剧冲突鲜明 | 以文学剧本为基础,注重情节的戏剧性和人物性格的复杂性 |

| 角色行当 | 简化为生(小生、老生)、旦(花旦、彩旦)、丑(文丑、武丑)三大类 | 有完整的行当划分(如生、旦、净、丑),各行当均有独特的表演程式 |

| 虚拟性 | 通过程式化动作表现骑马、行舟、进门等场景,道具简单(一桌二椅) | 以虚拟表演代替写实,“三五步走遍天下,七八人百万雄兵”,强调“以形写神” |

| 综合性 | 融合东北秧歌舞蹈、大鼓书叙事、京剧程式等元素,是多种民间艺术的综合 | 文学、音乐、舞蹈、美术、武术等艺术的有机结合 |

相关问答FAQs

Q1:拉场戏与东北大秧歌有什么区别?

A1:东北大秧歌是民间歌舞艺术,以“扭、唱、逗”为主,无固定情节和角色,表演目的是营造节日氛围,属于“广场艺术”;拉场戏是戏曲艺术,有固定剧本、角色和戏剧冲突,通过“唱念做打”讲述故事,属于“舞台艺术”,二者的核心区别在于“是否有戏剧性情节”和“是否分角色扮演”。

Q2:当前拉场戏的传承与发展面临哪些挑战?

A2:拉场戏的传承主要面临三方面挑战:一是观众老龄化,年轻群体对传统戏曲兴趣不足;二是传承人断层,老艺人逐渐减少,年轻演员培养难度大;三是创新不足,部分剧目仍停留在传统内容,缺乏与当代生活的结合,对此,部分地区通过“拉场戏进校园”“文旅融合”(如景区实景演出)、“新编现代戏”(如反映乡村振兴的剧目)等方式,推动其活态传承。