豫剧作为中国最大的地方剧种之一,深深植根于中原大地的文化土壤,以其高亢激越、质朴豪放的艺术风格,承载着河南人民的精神情感与时代记忆,在众多豫剧经典剧目中,以“县委书记的榜样”焦裕禄为原型的《焦裕禄》,无疑是当代戏曲舞台上一座不朽的丰碑,自1966年首演以来,这部作品历经半个多世纪的风雨洗礼,始终以“全场”爆满的热烈反响和穿越时空的艺术感染力,让观众在剧场中重温初心、感悟使命,成为豫剧艺术与时代精神完美结合的典范。

焦裕禄同志1962年调任河南兰考县委书记时,正值当地遭受严重的内涝、风沙、盐碱“三害”,粮食产量降到历史最低点,百姓生活困苦,他带领县委班子深入调研,提出“贴膏药扎针”的治沙策略,带领群众种泡桐、挖沟渠、挖渠台,以“革命者要在困难面前逞英雄”的斗志,与兰考人民共同奋斗,1964年,焦裕禄因积劳成疾,不幸病逝,年仅42岁,他留下的“心中装着全体人民、唯独没有他自己”的公仆情怀,成为中国共产党人精神谱系中的重要坐标,将这样一个真实、感人的先进典型搬上豫剧舞台,既是时代赋予文艺工作者的使命,也是戏曲艺术服务人民、讴歌英雄的必然选择。

豫剧《焦裕禄》的创作并非简单的事迹复述,而是以戏曲特有的艺术手法,对焦裕禄的生命历程进行诗意化的提炼与升华,全剧以“临危受命”“查风口”“带病治沙”“心系百姓”“病榻嘱托”“泪别兰考”等关键情节为脉络,通过“唱、念、做、打”的有机结合,塑造了一个有血有肉、可亲可敬的县委书记形象,在唱腔设计上,豫剧特有的“豫东调”“豫西调”交替运用,既展现了焦裕禄面对困难时的坚定信念(如“战洪水”“斗风沙”等高亢激越的唱段),又流露了他对百姓的深情厚谊(如“我兰考遭灾情百姓遭难”等悲怆婉转的唱段),尤其是“风雪夜访贫”一场,焦裕禄顶风冒雪看望五保老人,唱词“我为你熬稀粥端在手上,我为你补衣裳灯下飞针”,通过平实无华的语言和细腻入微的表演,将共产党人与人民群众的血肉联系展现得淋漓尽致,成为无数观众心中的“名场面”。

为了让人物形象更加立体,剧中并未回避焦裕禄作为普通人的情感世界,他与女儿妞妞的互动、对妻子徐俊雅的嘱托,既有革命者的铁骨,也有慈父、丈夫的柔情,在“病榻嘱托”一场,焦裕禄躺在病床上,气息微弱却仍牵挂着兰考的泡桐树,唱道“把我埋在沙丘上,看着你们治好‘三害’粮满仓”,这种“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神,通过演员声情并茂的演绎,让剧场内的观众无不潸然泪下,正是这种“英雄主义”与“人文关怀”的统一,使得焦裕禄的形象超越了“高大全”的概念化标签,成为观众心中“可感、可知、可学”的榜样。

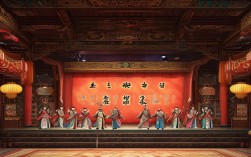

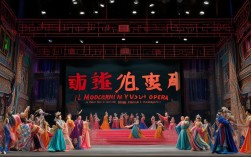

自诞生以来,豫剧《焦裕禄》的舞台呈现始终在继承中创新,以适应不同时代的审美需求,从最初的“草台班”式演出,到后来河南省豫剧三团等专业院团的精心打磨,再到近年来融入现代声光电技术的舞台升级,该剧在保留传统戏曲韵味的同时,不断探索艺术表达的新可能,在“治沙”场景中,通过多媒体投影展现兰考黄沙漫天的苍凉景象,与演员挥锹铲沙的肢体动作形成虚实结合的舞台效果;在“焦裕禄逝世”一场,低沉的哀乐与简约的灯光设计,营造出庄严肃穆的氛围,让观众仿佛置身于当年兰考人民送别书记的场景中,这种“守正创新”的艺术追求,使得《焦裕禄》在不同年代都能引发“全场”共鸣——无论是上世纪60年代的老观众,还是当代年轻观众,都能在剧场中感受到焦裕禄精神的时代力量。

“全场”爆满的演出盛况,不仅是对《焦裕禄》艺术成就的肯定,更是对其精神内核的广泛认同,自首演以来,该剧在全国巡演数千场,观众累计超千万人次,先后荣获“五个一工程奖”“文华大奖”等多项国家级荣誉,在兰考当地,许多群众看过《焦裕禄》后,专程到焦裕禄纪念园敬献鲜花;在高校校园,年轻观众看完演出后自发组织“焦裕禄精神”主题讨论;甚至在疫情防控期间,线上直播的《焦裕禄》仍能吸引数十万观众在线观看,这些现象级的社会反响,印证了焦裕禄精神跨越时空的生命力,也彰显了豫剧艺术作为“精神载体”的独特价值——它不仅是娱乐形式,更是凝聚人心、传承信仰的文化力量。

为了更直观地展现豫剧《焦裕禄》的艺术特色与社会影响,以下是其核心要素的梳理:

| 剧目元素 | |

|---|---|

| 核心主题 | 讴歌焦裕禄“心中装着全体人民,唯独没有他自己”的公仆精神与奉献情怀 |

| 经典唱段 | 《我兰考遭灾情百姓遭难》《风雪夜访贫》《把我埋在沙丘上》等 |

| 舞台特色 | 传统戏曲程式与现代多媒体技术结合,虚实结合展现治沙场景与人物情感 |

| 人物塑造 | 既有革命者的坚定,也有普通人的柔情,通过“唱、念、做、打”立体化呈现 |

| 社会影响 | 跨越半个世纪“全场”热演,观众超千万人次,成为传承红色基因的重要载体 |

| 荣誉奖项 | 中宣部“五个一工程奖”、文化部“文华大奖”等国家级荣誉 |

豫剧《焦裕禄》的成功,深刻诠释了“文艺为人民服务”的根本方向,它以焦裕禄的真实事迹为蓝本,用河南人民喜闻乐见的豫剧形式,将英雄故事转化为艺术精品,让观众在审美体验中接受精神洗礼,正如焦裕禄同志所说:“吃别人嚼过的馍没味道。”文艺创作同样需要深入生活、扎根人民,从真实的时代土壤中汲取养分。《焦裕禄》的创作者们曾深入兰考调研,与焦裕禄的同事、群众座谈,甚至学习兰考方言和劳动姿态,这种“三贴近”的创作态度,使得剧中的一颦一笑、一唱一念都充满了生活气息和真情实感。

在新时代的今天,焦裕禄精神依然闪耀着时代光芒,豫剧《焦裕禄》的持续上演,不仅是对历史的回望,更是对当下的启示——它提醒着每一位党员干部,要始终牢记“为人民服务”的宗旨;激励着每一位普通人,要在平凡岗位上践行奉献精神,当剧场灯光亮起,演员唱响“咱共产党人就是要让老百姓过上好日子”时,全场观众自发的掌声,既是对焦裕禄的致敬,也是对初心的共鸣,这种跨越时空的“全场”共鸣,正是戏曲艺术与时代精神同频共振的最好证明。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《焦裕禄》为何能历经半个多世纪仍“全场”热演,成为经典?

A1:其成为经典的核心原因有三:一是题材的真实性与时代性,焦裕禄事迹本身具有强大的精神感召力,契合不同时代对“初心使命”的呼唤;二是艺术表现的感染力,豫剧高亢激越的唱腔、质朴真实的表演,将英雄形象塑造得有血有肉,既展现其“铁人”般的意志,也流露其“亲人”般的温情,引发观众情感共鸣;三是主题的永恒性,“为民、务实、清廉”的焦裕禄精神是跨越时代的价值追求,无论社会如何发展,这种精神始终是激励前行的力量,因此剧目在不同年代都能吸引观众,实现“全场”效应。

Q2:豫剧《焦裕禄》在艺术创新上做了哪些尝试,如何平衡传统与现代?

A2:在传统基础上,该剧主要从三方面创新:一是舞台呈现上,融入现代多媒体技术(如投影展现风沙场景、灯光营造氛围),增强视觉冲击力,但保留戏曲“虚拟性”写意特征,避免过度写实;二是音乐设计上,在豫剧传统板式基础上,吸收交响乐元素丰富配器,既保留河南梆子的“乡土味”,又提升音乐的现代感;三是叙事节奏上,借鉴话剧“线性叙事”逻辑,使情节更紧凑,同时通过“唱、念、做、打”的戏曲化处理,确保“戏味”不减,这种“守正创新”的模式,既让老戏迷感受到传统韵味,又吸引年轻观众走进剧场,实现了艺术传承与时代审美的平衡。