海连池地区位于河南省中东部,地处黄淮平原腹地,是豫剧文化的重要传承与传播地之一,这里的豫剧艺术不仅承载着中原大地的历史记忆与民俗风情,更在长期发展中形成了兼具梆子戏高亢激越与地方细腻婉转的独特风格,成为当地民众精神文化生活的重要组成部分,从田间地头的民间社戏到专业剧场的舞台演绎,海连池地区的豫剧历经百年沧桑,始终保持着旺盛的生命力,成为中原文化的一张亮丽名片。

海连池地区豫剧的起源可追溯至明清时期,当时,随着河南梆子戏在全省范围内的广泛传播,当地民间艺人结合方言、民歌及说唱艺术,逐渐形成了具有地方特色的唱腔与表演风格,清末民初,海连池地区出现了第一批职业戏班,如“长胜班”“庆胜班”等,他们以露天搭台演出为主,活动范围覆盖周边十余个县乡,剧目多取材于历史故事、民间传说,如《穆桂英挂帅》《秦香莲》《三上轿》等,深受百姓喜爱,新中国成立后,海连池地区豫剧迎来了发展的黄金时期,1956年,当地政府整合民间戏班资源,成立了海连池市豫剧团,通过“改人、改戏、改制”,推动了传统艺术的革新与创新,这一时期,剧团不仅整理改编了一批传统剧目,还创作了反映现实生活的新编历史剧与现代戏,如《朝阳沟》《李双双》等,朝阳沟》作为扎根生活的经典之作,至今仍是海连池地区豫剧的保留剧目。

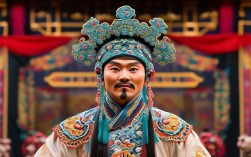

在艺术特色上,海连池地区豫剧以“豫东调”为基础,融合了“豫西调”“沙河调”等不同流派的元素,形成了“刚柔并济、声情并茂”的独特风格,唱腔方面,其音域宽广,高亢处如裂帛穿云,低回处似溪水潺潺,尤其擅长运用“拐腔”“颤音”等技巧表达人物复杂的内心情感;表演上,注重“唱、做、念、打”的有机结合,既有程式化的身段动作,如“翎子功”“水袖功”,又融入了生活中的细节刻画,使角色更加鲜活生动;伴奏乐器则以板胡为主奏,辅以二胡、竹笛、梆子、锣鼓等,海连池鼓”作为地方特色打击乐,其节奏沉稳有力,与梆子的清脆明快形成鲜明对比,为豫剧增添了浓郁的地方韵味。

以下为海连池地区豫剧部分代表剧目及艺术特色简表:

| 剧目名称 | 剧情简介 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《朝阳沟》 | 城市知识青年银环下乡扎根农村,与恋人栓宝共同建设朝阳沟的故事。 | 唱腔质朴亲切,生活化语言与表演结合,展现新时代农村风貌,被誉为“现代戏经典”。 |

| 《秦香莲》 | 民女秦香莲携子上京寻夫,遭丈夫陈世美抛弃后,包公为其主持公道的故事。 | 唱腔悲怆婉转,“陈世明跪席棚”等唱段脍炙人口,凸显豫剧的悲剧张力。 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英不顾年迈,挂帅出征,大破辽军,保家卫国的故事。 | 身段飒爽英姿,“捧印”一折融合武打与唱腔,展现女性英雄气概。 |

| 《花木兰》 | 花木兰女扮男装,替父从军,征战十二载,凯旋后恢复女装的故事。 | 唱腔明快激越,“刘大哥讲话理太偏”唱段成为豫剧标志性旋律,传递女性觉醒意识。 |

传承与保护方面,海连池地区豫剧面临着机遇与挑战,当地政府高度重视非遗保护,先后将海连池豫剧列入省级非物质文化遗产名录,设立专项扶持资金,支持剧团开展“送戏下乡”“进校园”等活动,培养年轻观众与传承人;随着现代娱乐方式的多元化,传统戏曲的受众逐渐老龄化,部分民间戏班因缺乏资金而解散,老艺人技艺面临失传风险,为应对这一困境,海连池市豫剧团积极探索“戏曲+旅游”“戏曲+数字媒体”等模式,通过短视频平台演绎经典唱段,开发豫剧主题文创产品,让古老艺术焕发新的生机。

海连池地区豫剧不仅是舞台上的艺术表演,更深深融入当地民众的日常生活,每逢春节、庙会等传统节日,乡村戏台前总是人头攒动,锣鼓声与喝彩声交织成热闹的景象;婚丧嫁娶时,人们也会请戏班唱上“三天三夜”,以戏曲表达对生活的祝福与哀思,这种“无戏不欢”的文化传统,使豫剧成为海连池地区民众情感交流的重要纽带,也塑造了当地豪爽、乐观、坚韧的地域性格。

相关问答FAQs

Q1:海连池地区豫剧与其他地区豫剧(如豫东调、豫西调)的主要区别是什么?

A1:海连池地区豫剧以“豫东调”为基调,但融合了“豫西调”的深沉与“沙河调”的明快,形成了独特的“刚柔并济”风格,在唱腔上,豫东调高亢激越,豫西调委婉细腻,而海连池豫剧则两者兼收,既保留豫东调的“大腔大口”,又融入豫西调的“花腔巧舌”;在表演上,更注重生活化细节,方言念白更具乡土气息;伴奏中的“海连池鼓”也是其标志性特色,节奏与梆子的配合独具一格,整体风格更贴近中原农村的生活气息。

Q2:普通人如何参与海连池地区豫剧的传承与保护?

A2:普通人可通过多种方式参与豫剧传承:一是“走进剧场”,观看专业剧团的演出,感受传统艺术的魅力;二是“线上传播”,通过短视频平台分享经典唱段,或参与戏曲话题讨论,扩大豫剧的年轻受众;三是“体验学习”,参加当地文化馆或剧团开设的豫剧培训班,学习唱腔、身段等基础知识;四是“支持非遗”,购买正版戏曲音像制品,参与“戏曲进校园”“进社区”等志愿活动,为民间戏班提供场地或资金支持,共同守护这一文化瑰宝。