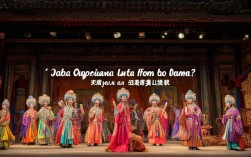

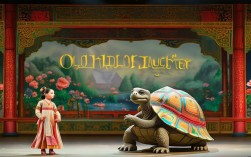

《倒霉大叔的婚事》是豫剧现代戏的经典之作,由齐飞、刘锡元编剧,河南豫剧院三团于20世纪80年代首演,该剧以改革开放初期的农村为背景,通过“倒霉大叔”常有福牵线搭桥的婚事风波,展现了新旧观念的碰撞与乡村人情的温暖,成为豫剧现代戏中“生活化、平民化”的标杆作品,故事围绕河南农村的普通农民常有福展开,他因年轻时热心帮倒忙,说媒总“黄了”,被邻里戏称为“倒霉大叔”,他依旧乐呵呵地当起“业余媒人”,想给村里的能人侯圈说亲,侯圈看中了勤劳善良的寡妇魏云秀,常有福在撮合过程中,却与云秀渐生情愫,不料,侯圈因云秀拒绝心生怨恨,散布谣言中伤常有福,云秀的爹受封建思想影响,坚决反对女儿与“名声不好”的常有福来往,常有福用真诚化解误会,戳穿侯圈的诡计,不仅促成了侯圈与另一女子的婚事,也赢得了云秀及其父亲的认可,有情人终成眷属。

该剧的艺术特色鲜明,既保留了豫剧的传统韵味,又融入了现代生活的气息,在唱腔设计上,它融合了豫剧【慢板】【二八板】等经典板式,旋律质朴流畅,如《咱两个在学校》以对唱形式回忆青春,既有豫剧的韵味,又充满生活气息;唱词口语化,如“走一步退两步难上难”等,贴合人物心理,表演风格上,摒弃程式化表演,注重生活化细节:常有福憨厚耿直的动作、云秀泼爽利落的身段、侯圈市侩滑稽的表情,均源于农村真实生活,让观众倍感亲切,语言特色上,以河南方言为基础,幽默风趣又充满乡土智慧,如常有福自嘲“我这媒人当得,比那磨盘还转圈”,侯圈说“咱农村找媳妇,得看能干活不”,既展现人物性格,又暗含时代印记,主题表达上,以“婚事”为切入点,批判封建迷信和市侩思想,歌颂善良、诚信等传统美德,通过常有福的“倒霉”与“幸运”的反差,揭示“好人有好报”的朴素价值观,呼应改革开放初期农村的思想解放。

自上演以来,《倒霉大叔的婚事》演出场次超千场,足迹遍及全国,并被改编为电影由潘长江主演,进一步扩大了影响力,它不仅推动了豫剧现代戏的创新,更成为一代人心中“接地气”的戏曲经典,其塑造的常有福形象,至今仍是豫剧舞台上最具生命力的平民角色之一。

FAQs

Q:《倒霉大叔的婚事》中“倒霉大叔”常有福的“倒霉”具体体现在哪些方面?

A:常有福的“倒霉”主要体现在三个方面:一是年轻时热心帮忙却总“帮倒忙”,如帮邻居修房顶反而摔坏瓦片;二是当媒人屡屡失败,经他说的亲事几乎都“黄了”,被戏称“媒神”的反面;三是无端被卷入是非,如侯圈因嫉妒散布谣言,让他陷入“名声不好”的困境,但他的“倒霉”本质是善良的“背锅”,最终用真诚扭转了“倒霉”的命运。

Q:剧中经典唱段《咱两个在学校》为何能成为脍炙人口的经典?

A:该唱段广受欢迎,首先在于情感真挚,以常有福和魏云秀对唱的形式,回忆两人学生时代的纯真情愫,旋律舒缓深情,如“记得那一年咱俩同上学,你扎着小辫儿我背着书包”,唤起观众对青春与爱情的共鸣;唱腔设计巧妙,将豫剧的【二八板】与口语化唱词结合,既有戏曲韵味又不失生活气息,符合人物朴实憨厚的性格;它推动了剧情发展,展现了两人情感的萌芽,为后续的误会与和解埋下伏笔,成为全剧的情感纽带。