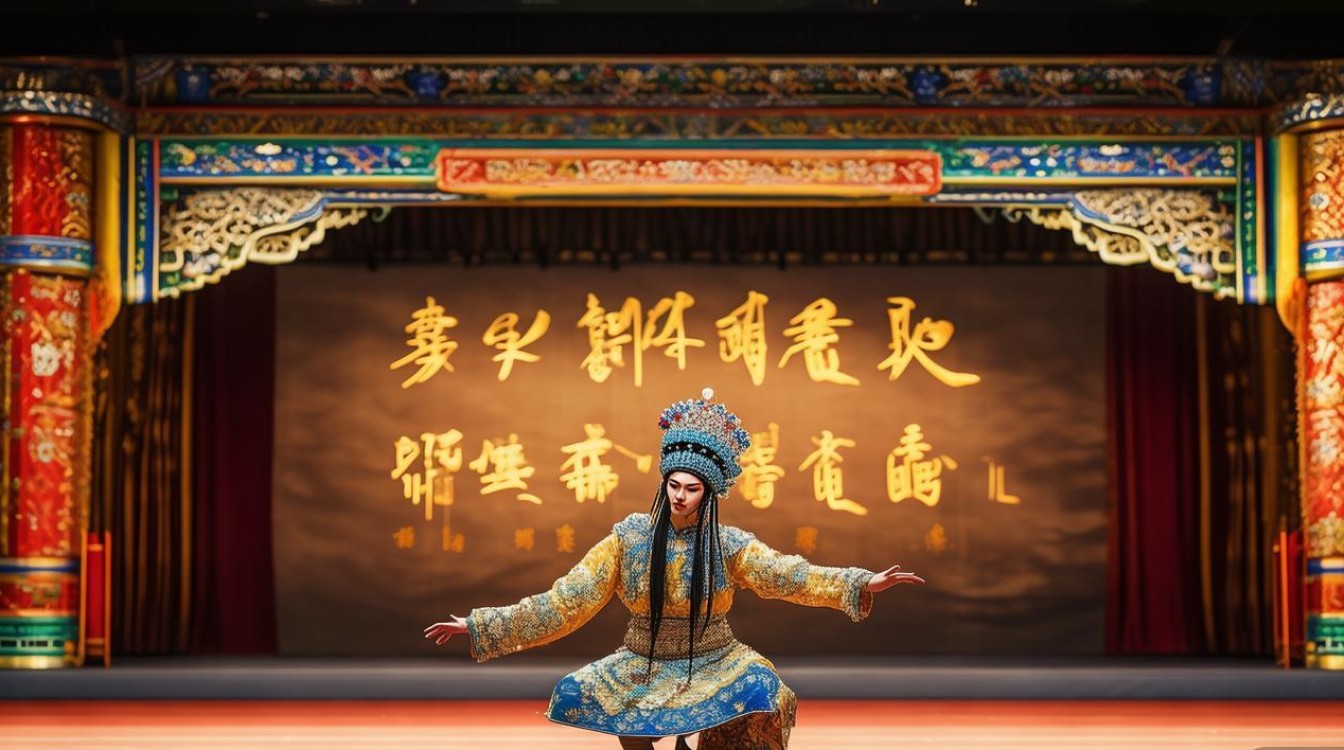

河南豫剧作为中原文化的璀璨瑰宝,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的历史底蕴,深受广大观众喜爱,在豫剧丰富的表演艺术中,武戏占有重要地位,而“金抓”作为武戏中极具特色的兵器道具,不仅是演员技艺展示的重要载体,更是塑造人物、推动剧情的关键元素,本文将从金抓的历史渊源、形制特点、表演技巧、文化内涵及当代传承等方面,详细探讨河南豫剧中的“金抓”艺术。

金抓的历史渊源与形制特点

“金抓”在传统戏曲中属于短兵器的范畴,其历史可追溯至古代兵器“抓”,在冷兵器时代,“抓”是一种以抓击为主的兵器,多用于马战或步战,因形似手掌,又称“手抓”,随着戏曲艺术的形成与发展,古代兵器逐渐被戏曲化改造,金抓便从实战兵器转化为舞台道具,成为豫剧等地方戏种中武将的标志性装备之一。

豫剧中的金抓在形制上既保留了古代兵器的威猛,又融入了戏曲装饰的审美需求,其整体结构可分为“抓头”“抓柄”“抓缨”三部分:抓头多为金属铸造,呈三股或四股爪状,每股弯曲如钩,尖端锋利,既可抓刺,又可格挡,造型凶猛有力;抓柄多为硬木外包金属,长度约1.2米至1.5米,便于演员挥舞翻转;抓缨则多用彩色丝线或马尾制成,系于抓柄末端,舞动时如流苏飘动,极具视觉冲击力,与京剧等其他剧种的金抓相比,豫剧金抓更强调“粗犷豪放”,抓头通常更大,纹饰多采用中原地区常见的云纹、兽纹,凸显中原文化的厚重感。

金抓在豫剧中的角色与功能

在豫剧的角色行当中,金抓主要适用于净行(花脸)和武生,净行多表现性格刚烈、勇猛刚直的角色,如《三打陶三春》中的郑子明、《下河东》中的欧阳芳等,他们手持金抓,既能展现“力拔山兮”的气势,又能通过抓法表现人物的愤怒或激昂;武生则多表现年轻英武的将领,如《南阳关》中的伍云召、《穆桂英挂帅》中的杨宗保等,金抓在他们手中既是武器,也是身份的象征,配合身段表演,展现出“少年英雄”的飒爽英姿。

金抓在戏剧中的功能主要体现在三个方面:一是塑造人物性格,如净行使用金抓时,通过“大劈大抡”的动作,凸显粗犷豪放的性格;二是推动剧情发展,在武打场面中,金抓的对打往往成为冲突的高潮,如《对花枪》中罗成与秦琼的金抓对打,既展现了武艺的高超,也推动了兄弟情谊的剧情;三是强化舞台视觉效果,金抓舞动时的金属光泽与抓缨的飘动,配合锣鼓点,形成强烈的节奏感和画面感,让观众直观感受到戏剧的紧张与激烈。

金抓的表演技巧与程式化表达

豫剧金抓的表演技巧讲究“手、眼、身、法、步”的协调统一,是戏曲“四功五法”在武戏中的集中体现,演员需经过长期训练,才能掌握金抓的挥、舞、抛、接等技巧,并将其与身段、表情相结合,形成程式化的表演语言。

(一)基础技巧

金抓的基础技巧包括“单抓花”“双抓花”“抛抓接抓”等。“单抓花”为单手持抓,以肩为轴,在身体两侧或头顶划圆,形成“风火轮”般的视觉效果,多用于表现角色行路或思考时的情绪;“双抓花”为双手各持一抓,动作幅度更大,需配合弓步、马步等步法,展现力量与协调性;“抛抓接抓”则是将金抓抛向空中,待其下落时稳稳接住,难度极高,常用于表现角色绝招或胜利后的喜悦。

(二)身段配合

金抓的表演离不开身段的支撑,鹞子翻身”时,演员需在空中翻转360度,同时金抓在手中快速旋转,落地时抓尖点地,稳如磐石,既展现武艺的精湛,又凸显人物的沉着;“跨虎骑”动作中,演员单腿跪地,金抓于身后斜指,配合怒目圆睁的表情,塑造出“怒发冲冠”的威猛形象。

(三)情感表达

金抓不仅是“兵器”,更是“情感符号”,当角色愤怒时,演员会以“大抡金抓”配合急促的锣鼓点,抓头在空中划出凌厉的弧线,传递出怒不可遏的情绪;当角色悲愤时,则会采用“慢舞金抓”,动作沉稳而凝重,抓缨低垂,仿佛千斤重压,让观众感受到内心的煎熬。

以下是豫剧金抓主要表演技巧的归纳:

| 技巧名称 | 动作要领 | 舞台表现 | 情感传递 |

|---|---|---|---|

| 单抓花 | 单手持抓,以肩为轴划圆,配合碎步 | 如车轮旋转,抓缨飘动 | 平静、思考 |

| 双抓对打 | 双手持抓与对手交替劈、挡、抓 | 金属碰撞声与锣鼓点交织 | 激烈、冲突 |

| 抛抓接抓 | 将金抓抛至2-3米高,转身接住抓柄 | 空中翻飞,落地稳准 | 自信、绝招 |

| 鹞子翻身接抓 | 空中翻转360度,同时旋转金抓,落地抓尖点地 | 身体与抓的协调合一 | 灵活、威猛 |

经典剧目中的金抓运用

在豫剧经典剧目中,金抓的运用堪称点睛之笔,既展现了演员的技艺,也深化了人物形象。

以《三打陶三春》为例,剧中郑子明(净行)手持金抓出场,通过“单抓花”展现其豪爽的性格,在与陶三春的对打中,使用“双抓对打”和“抛抓接抓”,既表现了武艺的高超,又通过抓法的“刚中带柔”,暗示了角色外粗内细的性格,而在《下河东》中,欧阳芳(净行)叛变时,金抓的表演则充满“邪气”:动作扭曲,抓缨乱颤,配合“鬼步”身段,将奸臣的阴险狠毒刻画得入木三分。

《穆桂英挂帅》中的杨宗保(武生)虽以枪为主要兵器,但在与敌军先锋交战时,曾短暂使用金抓,通过“鹞子翻身接抓”和“跨虎骑”动作,展现了年轻将领的勇武与沉稳,与穆桂英的“挂帅”主题形成呼应,凸显了“保家卫国”的英雄气概。

金抓的文化内涵与当代传承

金抓在豫剧中的运用,不仅是技艺的展示,更是中原文化的体现,其粗犷豪放的风格,折射出中原地区“尚武精神”的历史传统;抓头的兽纹装饰,则融合了中原文化中对“力量”与“吉祥”的崇拜,在戏曲表演中,金抓的“虚实结合”——通过演员的表演让观众感受到兵器的重量与威力,正是中国传统戏曲“写意美学”的生动体现。

随着时代发展,豫剧武戏的传承面临挑战,金抓技艺的掌握者逐渐减少,为保护这一传统艺术,河南省豫剧院、洛阳豫剧院等院团通过“非遗进校园”“名家收徒”等方式,培养年轻演员学习金抓表演;在道具制作上,既保留传统工艺,又采用轻质金属减轻演员负担,让金抓艺术在当代舞台上焕发新的生机。

相关问答FAQs

问:豫剧中的金抓与其他剧种(如京剧)的金抓有何区别?

答:豫剧金抓与京剧金抓在形制和表演风格上存在明显差异,从形制看,豫剧金抓抓头更大,纹饰更质朴,强调“实用感”;而京剧金抓抓头更精细,常镶嵌宝石或雕刻龙纹,更注重“装饰性”,从表演风格看,豫剧金抓动作粗犷豪放,步法扎实,多配合“豫东调”的高亢唱腔,凸显中原的“雄浑之气”;京剧金抓则更注重“细腻”,动作灵活多变,常与“西皮流水”的明快节奏配合,体现“京韵”的精致。

问:学习豫剧金抓表演需要具备哪些基本功?

答:学习豫剧金抓表演需具备三大基本功:一是“腰腿功”,金抓的“鹞子翻身”“跨虎骑”等动作需要腰部的柔韧性和腿部的力量支撑;二是“把子功”,需掌握“劈、砍、挡、抓”等基本抓法,以及与对手配合的“对打套路”;三是“眼神功”,金抓表演讲究“手到眼到”,眼神需与抓的动作一致,或怒目圆睁,或专注凝视,才能准确传递人物情感,还需熟悉豫剧的锣鼓点,通过节奏控制动作的快慢轻重,实现“人抓合一”的境界。