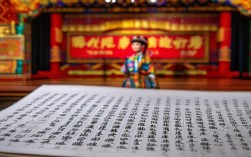

在豫剧艺术的璀璨星河中,李东杰的名字始终与“老生行当的标杆”紧密相连,作为河南省豫剧团的国家一级演员,他以醇厚的唱腔、精湛的表演和深入骨髓的角色塑造,成为无数戏迷心中的“豫剧活化石”,而关于他的照片,不仅是舞台瞬间的定格,更是豫剧艺术在不同时代背景下的生动注脚。

李东杰的艺术生涯始于上世纪60年代,自幼科班出身的他,师承豫剧大师唐喜成,深得“唐派”艺术精髓,他的照片中,既有青年时期扮相清俊的《朝阳沟》中的栓宝,也有中年时期气度不凡的《包青天》中的包拯,更有晚年时期沉淀从容的《三哭殿》中的唐太宗,这些照片跨越数十年,清晰记录了他从“文武小生”到“铜锤老生”的艺术转型,也折射出豫剧舞台美学的变迁——从早期的简洁质朴,到后来服饰的华丽繁复,再到如今对传统韵味与现代审美的融合,他的形象始终与豫剧的传承发展同频共振。

在舞台照片中,李东杰的眼神尤为引人注目,无论是包拯的“怒目圆睁”,还是唐太宗的“目光深邃”,抑或是普通百姓的“慈眉善目”,他的眼神总能精准传递角色的内心世界,在《七品芝麻官》的经典剧照中,他饰演的唐成头戴乌纱、身着官袍,左手捋髯、右手执扇,脸上既有小官的卑微局促,又有正义在身的坚定从容,通过眼神的微妙变化,将“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的平民情怀演绎得淋漓尽致,而他的身段同样值得称道,无论是《下陈州》中包拯的“趟马”动作,还是《血溅乌纱》中严天明的“水袖功”,都刚劲有力又不失韵律感,展现出扎实的基本功和对程式化表演的极致运用。

除了舞台形象,李东杰的生活照片同样充满温度,有一张他在后台勾脸的照片,手持画笔,对着镜子一丝不苟地勾勒包拯的黑脸,额头的月牙、眼角的皱纹,每一笔都凝聚着对艺术的敬畏,还有一张他与青年演员交流的照片,手把手纠正身段,眼神中既有长者的慈爱,又有传承的急切,这些画面无声诉说着他对豫剧事业的执着——不仅是台上的“角儿”,更是台后的“师者”。

为了更直观地展现李东杰的艺术成就,以下表格列举其部分代表剧目及照片中的经典形象:

| 剧目名称 | 角色 | 行当 | 照片特点 | 艺术亮点 |

|---|---|---|---|---|

| 《包青天》 | 包拯 | 铜锤老生 | 黑脸金额,蟒袍玉带,眼神威严 | 唱腔高亢激越,表演刚正不阿 |

| 《三哭殿》 | 唐太宗 | 衰派老生 | 便装褶子,白髯垂胸,神态沉稳 | 唱腔苍劲悲凉,刻画帝王心路 |

| 《七品芝麻官》 | 唐成 | 文丑老生 | 乌纱小帽,蓝布官衣,表情诙谐 | 念白生活化,兼具幽默与正义 |

| 《朝阳沟》 | 栓宝 | 文武小生 | 青布短衫,布鞋草帽,朝气蓬勃 | 唱腔清新明快,展现青年活力 |

李东杰的照片之所以珍贵,不仅在于其艺术价值,更在于它承载了豫剧的时代记忆,从黑白照片到彩色影像,从剧场小舞台到屏幕大银幕,他的形象始终与豫剧的兴衰起伏相伴,虽已年逾古稀,他仍活跃在舞台与教学一线,这些照片也成为激励后辈的艺术瑰宝,让更多人感受到豫剧“一声唱念千古事,一舞水袖百年情”的独特魅力。

相关问答FAQs

Q1:李东杰的哪些豫剧角色最具代表性?他的表演有何独特之处?

A1:李东杰最具代表性的角色包括《包青天》中的包拯、《三哭殿》中的唐太宗、《七品芝麻官》中的唐成,他的表演独特之处在于“以情带声,声情并茂”:唱腔上,他深谙“唐派”的“豫东调”与“豫西调”融合技巧,既能唱出包拯的“黑头腔”的铿锵有力,也能演绎唐太宗的“老生腔”的苍劲悲凉;表演上,他注重“内外合一”,通过眼神、身段、念白的细节刻画,让角色既有行当的程式美,又有真实的人性温度,尤其擅长塑造“接地气”的平民英雄与“有血有肉”的历史人物。

Q2:李东杰对豫剧传承有哪些贡献?他的照片在其中起到了什么作用?

A2:李东杰对豫剧传承的贡献主要体现在两方面:一是舞台实践,通过数十年的演出打磨,保留了《包青天》《三哭殿》等经典剧目,并赋予其新的时代内涵;二是教学传承,担任河南省豫剧艺术学校导师,培养了众多青年演员,将“唐派”艺术的精髓口传心授,他的照片在传承中起到了“活教材”的作用——舞台照片展示了豫剧表演的规范与美学,生活照片传递了艺术家的敬业精神,教学照片记录了师徒间的薪火相传,为后人提供了直观的艺术范本与精神激励。