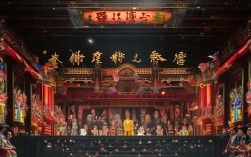

秦腔戏曲《辕门》作为传统秦腔经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和高亢激昂的唱腔,成为秦腔艺术中不可或缺的代表作品,该剧取材于北宋杨家将故事,聚焦杨延昭(杨六郎)辕门斩子的核心冲突,通过军法与亲情的激烈碰撞,展现了古代将领的铁面忠义与人性温度,同时也折射出传统伦理观念下的复杂人性张力。

剧情梗概

《辕门》的故事背景设定在北宋边关,辽国侵宋,杨延昭挂帅镇守边关,其子杨宗保身为先锋官,私自下山巡营,与穆桂英交战被擒,后穆桂英对杨宗保心生爱慕,二人定下婚约,此事传至杨延昭耳中,杨宗保违抗军令、私通敌将(穆桂英虽归宋,但当时被视为“敌对”势力),按军法当斩,佘太君(杨宗保祖母)与八贤王赵德芳先后赶至辕门求情,杨延昭在军法、亲情与家国大义间陷入挣扎,穆桂英搬来援军、助破辽军,杨宗保戴罪立功,杨延昭才赦免其罪,全剧在“忠孝难两全”的复杂情感中收场。

主要人物与性格

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 戏剧作用 |

|---|---|---|---|

| 杨延昭 | 边关元帅、杨宗保之父 | 铁面无私、执法如山,深明大义但固执刚毅,对军法奉为圭臬,难容私情 | 核心冲突制造者,体现“军法无情”与“父爱有情”的矛盾 |

| 杨宗保 | 杨延昭之子、先锋官 | 年轻气盛、勇猛但冲动,重情重义,因私情违军法,代表新生代的血性与任性 | 引发戏剧冲突的关键人物,推动“斩子”情节发展 |

| 佘太君 | 杨宗保祖母 | 慈爱深重、老练通达,以亲情为重,但理解军法,在求情中展现智慧与威望 | 亲情的代表,试图以“祖孙情”化解“军法威”,增加人物情感层次 |

| 穆桂英 | 桂英寨寨主、杨宗保之妻 | 武艺高强、敢爱敢恨,性格飒爽,因爱杨宗保而归宋,成为扭转局势的关键力量 | 外部冲突引入者,以“功过相抵”打破僵局,体现“义”对“法”的补充 |

| 八贤王赵德芳 | 宋室宗亲、皇权代表 | 正直仁厚,体恤忠良,以皇权干预军法,平衡“法”与“情”的极端冲突 | 权威的象征,代表“皇恩”对“军法”的调和,增强剧情的合理性 |

艺术特色

秦腔《辕门》的艺术魅力集中体现在“唱、念、做、打”的高度融合,以及秦腔特有的“高亢激越、悲壮苍凉”的风格中。

- 唱腔设计:杨延昭的唱段以“苦音”为主,如“辕门外三声炮如同雷震”,唱腔苍劲悲凉,展现其内心的挣扎与刚毅;佘太君的唱腔则融入“欢音”与“苦音”的转换,既有祖母的慈爱,又有对孙儿命运的担忧,情感层次丰富;穆桂英的唱腔高亢明亮,体现其英武飒爽的性格。

- 表演技艺:剧中“辕门斩子”一场,杨延昭的髯口功、身段动作极具张力,如拂髯、顿足、背手等细节,将“怒其不争、痛其违法”的复杂情绪外化;佘太君的“跪求”情节,通过老旦的稳重大气与颤抖声线,凸显亲情的沉重;穆桂英的武打场面(如“搬兵”段落)则结合秦腔武戏的“跳涧”“翻扑”等特技,场面火爆热烈。

- 音乐伴奏:以板胡、唢呐、梆子为主奏乐器,板胡的尖高与唢呐的嘹亮烘托出边关的肃杀气氛,梆子的急促节奏则强化了剧情的紧张感,尤其在“斩子”前的鼓点,密集如雨,将戏剧张力推向高潮。

文化内涵

《辕门》不仅是一部军事题材的戏曲,更是一部探讨“忠孝”“法理”“人情”的伦理剧,杨延昭的“斩子”行为,表面上是军法的严格执行,深层则是对“国大于家”的忠义坚守;而佘太君与八贤王的求情,则体现了传统社会中“亲亲相隐”的人情伦理,二者冲突的背后,是古代社会“法理”与“情理”的永恒博弈,这种矛盾在当代仍具有现实启示意义,剧中穆桂英的形象打破了传统女性柔弱的刻板印象,其“武能安邦、文能定情”的设定,折射出秦腔文化中对女性力量的尊重与赞美。

相关问答FAQs

Q1:秦腔《辕门》与其他剧种的《辕门斩子》相比,有哪些独特之处?

A:秦腔《辕门》的独特性主要体现在“唱腔的爆发力”与“表演的粗犷性”上,与京剧的婉转细腻、豫剧的俏丽活泼不同,秦腔的唱腔以“吼”著称,杨延昭的唱段如“提起来此事气炸胸膛”,通过高亢的音调、拖腔的顿挫,将人物内心的愤怒与痛苦放大到极致;表演上,秦腔注重“夸张”,如杨延昭的“甩发”“击掌”等动作幅度大,情绪外露,更具冲击力,秦腔版本中穆桂英的“搬兵”情节更强调武戏的“真刀真枪”,保留了秦腔武戏“硬功”的传统,如“跳桌”“翻叉”等特技,场面火爆,与其他剧种的“文武结合”风格形成差异。

Q2:杨延昭坚持斩子的行为,是否体现了其“冷酷无情”?

A:杨延昭的“斩子”并非“冷酷无情”,而是“忠义两难”下的必然选择,作为边关元帅,他深知“军法如山”,若因私情废法,则难以服众,边疆安危将受威胁;他对杨宗保既有父爱,也有“恨铁不成钢”的痛心——宗保身为将门之后,却因儿女情长违抗军令,若不严惩,既愧对朝廷,也愧对杨家“满门忠烈”的祖训,剧中“佘太君求情”时,杨延昭的唱段“非是儿不念父子情,实为军法如山压万民”,正是这种矛盾心理的直接体现,他的“刚”是对国家的忠,他的“痛”是对亲情的义,并非简单的无情,而是忠义难以两全的悲剧性抉择。