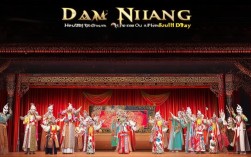

山西戏曲作为中国戏曲艺术的重要分支,以其浓郁的地方特色和深厚的文化底蕴闻名于世,花打朝》作为传统经典剧目,在山西民间广为流传,尤其“下”部分(即下半场)更是集中展现了山西戏曲独特的艺术魅力与民间智慧,该剧以唐代开国元勋程咬金为主角,通过“朝堂斗争”与“民间闹剧”的双重叙事,既勾勒出忠奸对立的历史图景,又以夸张幽默的笔触刻画了草莽英雄的鲜活形象,成为山西戏曲中兼具历史厚重感与生活趣味性的代表作。

剧目背景与“花打朝下”的核心脉络

《花打朝》全剧通常分为“上”“下”两本,上半场多聚焦程咬金等开国功臣在朝堂上与奸臣(如苏定方)的权力博弈,下半场则转向更为激烈的民间冲突与喜剧化解围,所谓“花打朝下”,并非简单的情节延续,而是通过“朝堂—民间”的空间转换,将戏剧冲突从政治斗争下沉至世俗生活,以“闹剧”外壳包裹“忠义”内核,凸显山西戏曲“接地气”的创作特质。

下半场剧情大致围绕程咬金因触怒唐王被贬为民展开:奸臣苏定方借机陷害,诬陷程咬金结党营私,唐王一时糊涂下令将其满门抄斩,危急时刻,程咬金之妻(或称“程七奶奶”)展现出非凡的胆识与智慧,她一面联络民间好友,一面设计闯宫鸣冤,剧中“花打”一词,既指程妻与家丁、乡邻以“武打”形式对抗官兵,更通过“花式”表演(如丑角插科打诨、武打套路中的滑稽设计)将紧张的冲突转化为充满生活气息的闹剧,最终在众人的帮助下揭露奸臣阴谋,平反冤屈,这种“以闹制恶”的叙事逻辑,深刻反映了山西民间“以弱胜强”“正义必胜”朴素价值观,也展现了戏曲艺术对世俗生活的生动提炼。

山西戏曲语境下的艺术呈现

在山西戏曲(尤其是晋剧、蒲剧、北路梆子等剧种)的演绎中,《花打朝下》的艺术特色集中体现在表演、音乐、行当三个方面,充分展现了山西戏曲“粗犷与细腻并存”“悲喜交融”的独特风格。

(一)表演:夸张与真实的辩证统一

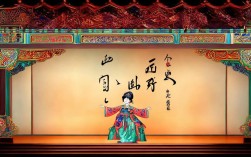

山西戏曲表演讲究“四功五法”,而《花打朝下》则在此基础上强化了“夸张”与“生活化”的结合,程咬金作为核心角色,通常由净角(花脸)应工,其表演既需展现开国元勋的威猛(如“甩发”“髯口功”等技巧表现愤怒),又通过“歪嘴”“斜眼”等丑角化表情突出其草莽英雄的诙谐,在被贬为民后,程咬金与乡民一同“种地”“赶集”的场景,演员通过模拟锄地、挑担等动作,将“大将军”拉下神坛的窘迫与乐观演绎得淋漓尽致,既令人捧腹,又暗含对“权势无常”的讽刺。

而程妻一角则由旦角(通常为彩旦或刀马旦)扮演,其表演突破了传统旦角的柔美,展现出“巾帼不让须眉”的飒爽,在“闯宫鸣冤”一场中,她手持金锏(程咬金标志性武器),既用“打出手”等武打动作展现武力,又以急促的道白和夸张的身段(如跌扑、滚翻)表现焦急,形成“武戏文唱”的独特效果,剧中丑角(如家丁、衙役)的插科打诨更是“花打”的关键,他们通过方言俚语、滑稽动作(如“摔跤”“顶碗”)调节气氛,将紧张的对冲转化为轻松的笑料,体现了山西戏曲“悲喜交集”的审美追求。

(二)音乐:梆子腔的叙事张力

山西戏曲以梆子腔为主体,《花打朝下》的音乐设计充分发挥了梆子腔“高亢激越、节奏鲜明”的特点,剧中程咬金的唱段多采用【二性】【流水】等板式,旋律简洁明快,配合锣鼓点(如“紧急风”“四击头”)的烘托,展现出人物的豪迈性格;程妻的唱段则融入【慢板】【介板】,在悲愤中透出坚定,如“闯宫”时的【导板】转【二性】,通过板式变化推动情绪层层递进。

值得注意的是,“花打”场景中的音乐更具生活气息,乡民助阵时的“对唱”往往采用山西民歌的旋律,加入“嗨哟”“嗬嘿”等衬词,营造出众人齐心协力的热烈氛围;武打场面则以“武场”为主,通过板鼓、大锣、铙钹的密集敲击,配合演员的武打动作,形成“声形合一”的震撼效果,这种“文武场交替”“唱腔与剧情高度契合”的音乐设计,使《花打朝下》的叙事更具张力,也让观众在听觉上获得强烈的审美体验。

(三)行当与角色:群像化的人物塑造

山西戏曲的行当划分细致,《花打朝下》通过不同行当的配合,塑造了一批鲜活的人物群像,除程咬金(净)、程妻(旦)外,剧中还涉及老生(唐王,表现其“昏聩—醒悟”的转变)、丑角(奸臣苏定方,通过“白脸”勾脸凸显阴险)、武生(援救程家的将军,展现忠勇)等,各行当之间既分工明确,又相互呼应,形成“主次分明、众星拱月”的格局。

唐王这一角色由老生应工,其表演需体现“帝王威严”与“糊涂易欺”的双重性:在听信谗言时,通过“捋髯”“背手”等动作表现傲慢;在真相大白后,则以“颤抖”“拱手”等动作表现悔悟,这种“正反结合”的角色塑造,避免了脸谱化的弊端,使人物更具层次感,而丑角(如程家的家丁“傻小子”)则通过“插科打诨”调节节奏,例如在“花打”中故意“误打误撞”,既制造笑料,又从侧面烘托出“正义力量”的强大。

文化意蕴与地方特色

《花打朝下》之所以能在山西久演不衰,不仅因其精彩的戏剧冲突,更在于其深刻的文化内涵与浓郁的地方特色。

剧目体现了山西民间“重义轻利”“反抗压迫”的精神内核,程咬金虽为朝廷重臣,却始终保持着“草莽”本色,他与乡民并肩对抗强权的行为,本质上是民间对“公平正义”的追求,剧中“花打”的“闹”,并非无意义的嬉闹,而是以“弱者的反抗”解构权威,这种“以闹制恶”的叙事逻辑,与山西历史上“反抗压迫”的民间传统(如晋商诚信、农民起义)一脉相承。

剧目融入了大量山西民俗元素,程妻“闯宫”时手持的“金锏”,原型为山西民间“镇邪”的法器;乡民助阵时的“社火”表演(如舞龙、舞狮),直接借鉴了山西庙会中的民俗活动;剧中台词多使用山西方言(如“圪蹴”“拾掇”),既增强了生活气息,也使地方文化得以生动呈现,这些民俗元素的融入,使《花打朝下》成为“山西文化的活化石”,让观众在欣赏戏曲的同时,也能感受到三晋大地的风土人情。

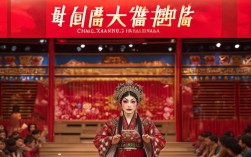

剧目展现了山西戏曲“雅俗共赏”的艺术追求,相较于昆曲等“雅部”戏曲的婉约,《花打朝下》以“俗”为特色——语言通俗、情节热闹、表演夸张,却又不失“忠义”“善良”等核心价值观的传递,这种“俗而不俗”的创作理念,使其既能被普通民众接受,也能引发观众的深层思考,体现了山西戏曲“服务大众、教化人心”的功能。

《花打朝下》作为山西戏曲的经典剧目,通过“朝堂—民间”的双重叙事、夸张与真实的表演结合、梆子腔的叙事张力,不仅塑造了程咬金等鲜活的人物形象,更承载了山西民间的文化精神与审美追求,它既是山西戏曲“接地气”的生动体现,也是中华优秀传统文化的重要组成部分,在当代,传承与演绎《花打朝下》,不仅是对传统戏曲的保护,更是对山西民间智慧与文化基因的延续。

相关问答FAQs

问:《花打朝下》在山西不同剧种(如晋剧、蒲剧)的表演中,有哪些主要差异?

答:晋剧与蒲剧虽同属山西梆子腔体系,但《花打朝下》的表演各有侧重,晋剧表演更注重“唱腔的细腻”与“身段的优美”,程咬金的“花脸”唱腔融入了“晋中民歌”的婉转,程妻的“刀马旦”表演则强调“文武结合”,武打动作更注重“节奏感”;蒲剧则保留了“古梆子”的粗犷风格,程咬金的表演更夸张,“髯口功”“帽翅功”等技巧难度更高,武打场面更火爆,常加入“飞脚”“旋子”等高难度动作,整体风格更“豪放野性”,蒲剧的方言特色更浓,台词中多融入“晋南话”,而晋剧则以“晋中话”为基础,语言更贴近现代观众。

问:程咬金在《花打朝下》中的“花打”表演,为何能成为经典?其喜剧效果如何体现?

答:程咬金的“花打”表演之所以经典,在于其“武打与喜剧的完美融合”,演员通过“反差萌”制造笑点:作为开国元勋,程咬金被贬为民后,却因“不适应”民间生活而闹出笑话(如不会种地、误将锄当枪),这种“英雄落魄”的窘态与“豪迈本性”的碰撞,形成强烈的喜剧反差,表演中融入了大量“丑角技巧”:如“摔跤”时故意“四脚朝天”,“挥锄”时“锄头卡在土里”,甚至通过“自嘲”的台词(如“当年我杀敌百万,如今连棵草都锄不好”)引发观众共鸣。“花打”的“武打设计”本身带有“游戏感”,如与官兵“打斗”时,不用真招式,而是“躲闪”“装死”,甚至“拉家常”,将紧张的冲突转化为轻松的“闹剧”,这种“以柔克刚”“以笑解压”的喜剧逻辑,使其成为山西戏曲中“悲喜交集”的典范。