戏曲《海瑞罢官》由历史学家吴晗于1959年创作,是20世纪中国戏曲史上的重要作品,剧本取材明代历史,以明代清官海瑞任应天巡抚期间的生平事迹为蓝本,通过描绘其打击豪强、平反冤狱、直言敢谏的故事,塑造了一位刚正不阿、为民请命的清官形象,既承载了传统戏曲“惩恶扬善”的审美追求,也呼应了新中国成立初期倡导实事求是、敢于斗争的时代精神。

全剧围绕海瑞在应天巡抚任上的经历展开,情节跌宕,冲突鲜明,具体可分为四个关键阶段:

| 情节阶段 | 主要事件 | 核心冲突 |

|---|---|---|

| 赴任查访 | 海瑞初到应天(今江苏一带),见百姓因豪强霸田流离失所,决心整顿吏治 | 清官与地方豪强的初步矛盾 |

| 审理霸田案 | 海瑞依法严惩内阁首辅徐阶霸占民田的行为,逼其退还田产、释放农民 | 执法公正与权贵专横的直接对抗 |

| 平反冤案 | 百姓黄锦被豪强诬告偷盗,海瑞深入调查,查明真相,惩办诬告者 | 维护司法公正与封建官场徇私的矛盾 |

| 直言罢官 | 海瑞冒死上《治安疏》批评嘉靖帝沉迷修道、不理朝政,最终被罢官归乡 | 忠君思想与为民情怀的抉择,封建体制的局限 |

剧本通过海瑞的“罢官”悲剧,深刻揭示了封建专制制度下清官的生存困境——即便如海瑞般刚直,也难逃“权力绞肉机”的吞噬,但更核心的是,海瑞“宁鸣而死,不默而生”的精神,成为对“为民请命”传统的升华:他面对徐阶威胁时的“民为邦本,本固邦宁”,面对冤案时的“法不阿贵”,无不彰显着“以民为本”的价值追求,这一主题在20世纪60年代初,恰与党纠正“大跃进”错误、提倡“讲真话”的时代语境形成共振,使作品超越了历史剧的范畴,成为现实关照的镜鉴。

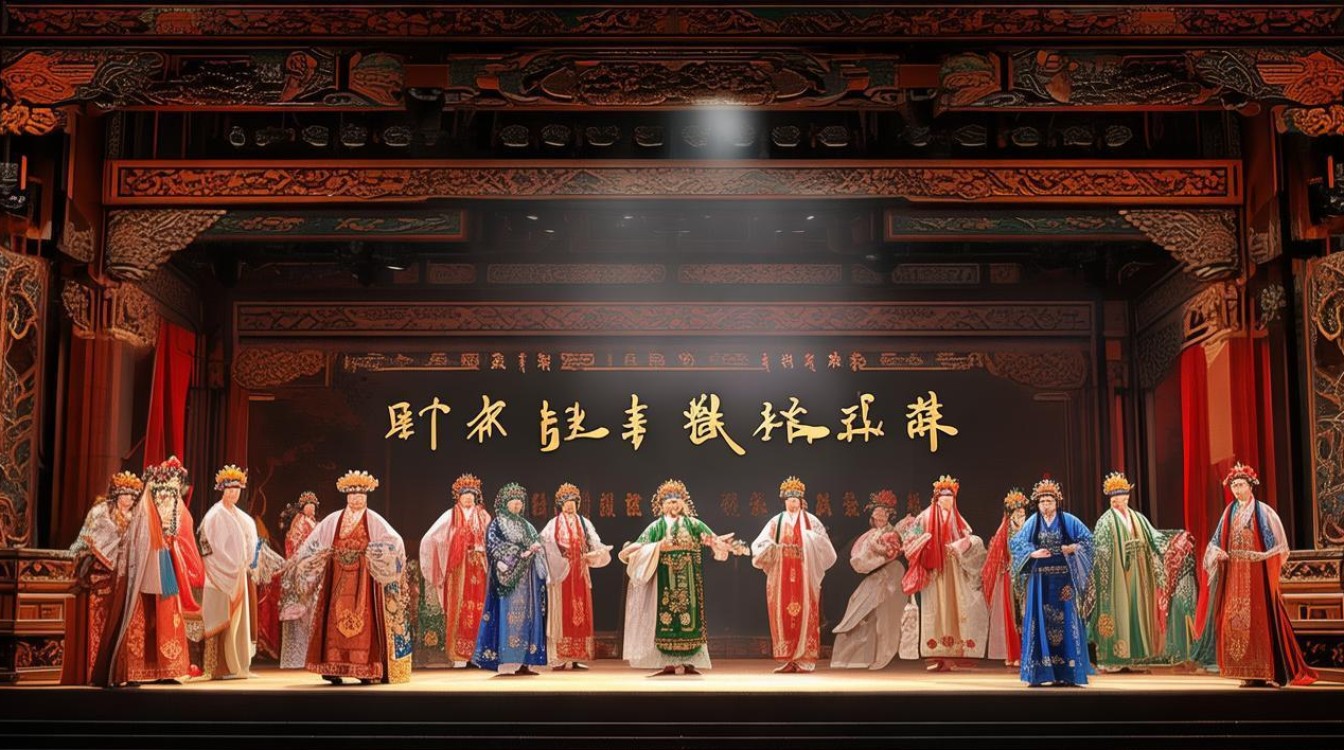

在艺术表现上,《海瑞罢官》兼具历史真实与戏曲美感,吴晗作为历史学家,对明代官制、民俗的考据严谨,使剧情具有“信史”底色;戏曲程式的巧妙运用强化了人物塑造——如海瑞的“黑脸”扮相象征刚直,“西皮流水”唱腔表现其决断,与徐阶的“白脸”奸诈、花旦腔的虚伪形成鲜明对比,剧本冲突集中,矛盾层层递进,从“查访民情”到“罢官归乡”,环环相扣,既符合戏曲“一人一事”的叙事传统,又通过“霸田案”“冤案”等具象化情节,将“清官与贪官”的抽象对立转化为可感可知的戏剧张力。

FAQs

Q1:《海瑞罢官》的创作背景是什么?

A1:《海瑞罢官》创作于1959年,当时正值“大跃进”运动后期,党内出现浮夸风、共产风等问题,毛泽东同志提倡学习明代清官海瑞“刚正不阿、敢于直言”的精神,以推动党内纠错,历史学家吴晗受此启发,结合史料创作该剧,旨在通过海瑞形象,鼓励干部坚持实事求是、为民请命,同时也寄托了对清明政治的向往,1961年由北京京剧团首演后,成为风靡一时的经典剧目。

Q2:海瑞在《海瑞罢官》中的形象有何现实意义?

A2:海瑞的形象具有超越时代的现实意义,在剧中,他不仅是“清官”符号,更是“敢讲真话、敢做实事”的精神象征:面对豪强不退缩,面对冤案不偏袒,面对帝王不盲从,这种精神在当下仍具启示——对党员干部而言,是“权为民所用、情为民所系”的执政准则;对社会大众而言,是对公平正义、法治精神的永恒追求,正如剧中台词“但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林”,海瑞的为民情怀至今仍能引发强烈共鸣。