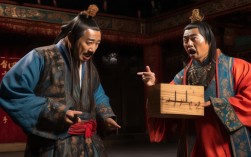

《打碗记》是豫剧传统经典剧目之一,以家庭伦理为核心,通过“打碗”这一生活小事展开婆媳矛盾与情感纠葛,最终以孝道感化与家庭和睦收场,该剧唱腔高亢激昂,表演质朴生动,既展现了豫剧艺术的独特魅力,又深刻反映了封建家庭中的人性冲突与传统美德,在民间广为流传,历久弥新。

剧情梗概

故事发生在古代一个普通农家,婆婆王氏早年丧子,独自抚养儿子张文长大,张文娶妻李氏后,李氏贤惠孝顺,对婆婆关怀备至,婆婆因思念亡子、性格偏执,加之封建家长制的刻板观念,对媳妇百般挑剔,一日,张文外出经商未归,婆婆故意刁难李氏,让其寒冬腊月手洗衣服,李氏因天冷手僵不慎摔破家中祖传瓷碗,婆婆见状大怒,以“打碗不吉利”“故意忤逆”为由,强行将李氏赶出家门,李氏虽受委屈,仍念及婆婆养育之恩,临行前留下积蓄和亲手缝制的棉衣,邻居张大妈得知后,多次上门劝说婆婆,婆婆却固执己见,数日后,张文归来,见家中冷清、母亲郁郁寡欢,追问得知真相,张文以“打碗”为喻,讲述“碗破可补,亲情难断”的道理,并拿出李氏留下的棉衣和积蓄,婆婆见物思人,幡然悔悟,连夜冒雪寻找李氏,婆媳在村口雪地重逢,相拥而泣,家庭重归和睦。

主要人物分析

为更清晰呈现剧中人物关系与性格特点,特整理如下:

| 人物 | 身份 | 性格特点与经典情节 |

|---|---|---|

| 婆婆王氏 | 张文之母 | 刻薄偏执、封建家长思想浓厚,内心孤独却不懂表达,经典情节:摔碗赶媳、冒雪寻媳。 |

| 媳妇李氏 | 张文之妻 | 贤惠孝顺、隐忍坚韧,以德报怨,经典情节:寒冬洗衣、留衣积蓄、雪中等待。 |

| 张文 | 儿子/丈夫 | 孝顺正直,善于调和矛盾,经典情节:归家劝母、以碗喻情。 |

| 张大妈 | 邻居 | 热心善良,仗义执言,经典情节:多次上门劝解,推动剧情发展。 |

艺术特色

《打碗记》作为豫剧传统戏,充分展现了豫剧艺术的“唱、念、做、打”综合表现力,尤其以生活化的表演和富有感染力的唱腔见长。

唱腔设计:剧中唱段融合豫剧“祥符调”“豫东调”等流派特点,婆婆的唱腔多用高亢激越的“豫东调”,表现其怒气与固执;媳妇的唱腔则采用婉转深情的“豫西调”,如李氏被赶出家门时的“一更雪飘来风刺骨”,通过拖腔、甩腔等技巧,将委屈与隐忍展现得淋漓尽致;张文的唱腔则朴实中带着力量,如“老娘你听儿把话讲”,以叙事性唱段推动剧情转折。

表演细节:剧中“打碗”“赶媳”“寻媳”等情节,通过演员的肢体语言强化戏剧张力,例如婆婆摔碗时的“甩袖”“瞪眼”,表现其怒不可遏;李氏被赶出门时“拭泪”“躬身”的细节,凸显其“百善孝为先”的品格;婆媳雪地重逢时“颤抖的双手”“相拥的背影”,则以无声表演传递情感冲击。

道具象征:“碗”作为核心道具贯穿全剧,既是家庭日常用品,更是亲情的象征——初摔碗时象征家庭破裂,补碗”(虽未实际修补,但通过情感弥合)象征亲情修复。“棉衣”“积雪”等道具也暗喻温暖与冰冷、亲情与隔阂的对比。

主题思想

该剧以“打碗”事件为切入点,深刻探讨了多重主题:

一是批判封建家长制的弊端,婆婆的专横与刻薄,反映了封建家庭中长辈对晚辈的压迫,以及“家长权威”对亲情的扭曲。

二是颂扬传统孝道与女性智慧,李氏虽受委屈,却始终以孝为先,以德报怨,其隐忍并非软弱,而是对家庭和谐的坚守;张文作为中间人,以理性和智慧化解矛盾,体现了“孝”与“和”的统一。

三是倡导家庭相互理解的重要性,剧情最终以婆婆的悔悟与和解收场,说明亲情需要沟通与包容,而非单方面的苛责。

传承与影响

《打碗记》自清代以来便在豫剧舞台上流传,历经数代演员的打磨与创新,豫剧大师常香玉、陈素真等都曾演绎此剧,其中常香玉版的“李氏”以细腻的表演和醇厚的唱腔成为经典,新中国成立后,该剧被多次改编,加入新时代元素,如强化女性独立意识、淡化封建色彩,但仍以“孝道”“和睦”为核心,成为豫剧教育观众、传承传统美德的代表剧目,该剧还被改编成戏曲电影、电视剧,通过多种媒介传播,影响力扩展至全国,甚至成为豫剧“进校园”“进社区”活动的必演剧目,让年轻一代感受传统戏曲的魅力。

相关问答FAQs

Q1:《打碗记》中的“打碗”情节有何象征意义?

A:“打碗”是全剧的核心冲突点,具有双重象征意义。“碗”作为家庭日常用品,象征着生活的安稳与完整,打碗即暗示家庭关系的破裂;“碗”与“挽”(挽回)谐音,暗含“亲情可挽”的伏笔,最终通过婆媳和解,实现了“破碗情未破”的情感升华,这一情节将日常小事与深刻主题结合,体现了“小事件大道理”的艺术创作手法。

Q2:为什么《打碗记》能成为豫剧经典并长期流传?

A:其流传原因主要有三:一是贴近生活的剧情,婆媳关系是家庭伦理中的永恒主题,剧中矛盾与和解具有普遍共鸣;二是鲜明的艺术特色,豫剧高亢的唱腔、质朴的表演与生活化的语言,使人物形象鲜活,情感表达直击人心;三是积极的主题价值,以“孝道”“和睦”为核心,既符合传统伦理观念,又契合现代社会对家庭和谐的追求,实现了艺术价值与教育价值的统一。