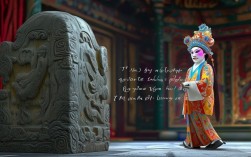

豫剧《五世请缨》作为豫剧大师阎立品等艺术家倾力打造的经典剧目,自诞生以来便以恢弘的气势、鲜明的人物和深沉的家国情怀,成为豫剧舞台上经久不衰的代表作,全剧以北宋时期西夏犯边、杨门女将慷慨请缨为背景,通过“金殿请缨”“校场点兵”“出征誓师”等核心情节,生动展现了杨门五代人“忠烈报国、死不旋踵”的英雄气概,其艺术感染力跨越时空,至今仍让无数观众为之动容。

剧情脉络:五代忠烈的报国史诗

《五世请缨》的故事始于北宋仁宗年间,西夏王举兵犯边,边关告急,朝中无将可派,太君佘赛花(佘太君)得知消息后,不顾年逾百岁的高龄,毅然携曾孙杨文广、重孙杨金花等杨门女将,闯金殿、请御状,力主挂帅出征,从最初的朝廷议战时的压抑沉闷,到佘太君“五世请缨”时的慷慨激昂,再到校场点兵时的威严肃穆,直至出征誓师时的壮志凌云,全剧通过跌宕起伏的情节推进,层层递进地展现了一幅“全家上马壮山河”的忠烈画卷。“金殿请缨”一折尤为经典:佘太君手持龙头拐杖,痛陈杨家三代人为国捐躯的惨烈(丈夫杨继业死于李陵碑,儿子杨延昭、杨宗保相继战死),句句血泪声声,最终感动仁宗,被赐予“元帅印”,这一情节不仅将个人命运与国家存亡紧密相连,更以“老太君请缨”的非常规视角,打破了传统戏曲中“男性主导战场”的叙事,凸显了女性在危难时刻的家国担当。

人物群像:鲜活立体的英雄谱系

剧中人物塑造饱满立体,每一个角色都承载着独特的性格特质与精神象征,共同构成了杨门忠烈的群像。

| 角色 | 身份 | 核心特质 | 经典情节/唱段 |

|---|---|---|---|

| 佘太君 | 杨门女将核心 | 深明大义、老当益壮、忠勇双全 | “想当年桃花马上威风凛凛”“猛听得金鼓响画角声震” |

| 杨七娘 | 杨门女将(杨排风之母) | 勇猛刚烈、武艺高强 | 校场比武,展现“大刀花”“靠旗功”等硬功 |

| 杨文广 | 杨门曾孙(少年英雄) | 初生牛犊不怕虎、继承父志 | 随佘太君请缨,立下“不破楼兰终不还”的誓言 |

| 杨金花 | 杨门重孙(少女英雄) | 飒爽英姿、不让须眉 | 女扮男装随军出征,展现巾帼不让须眉的气概 |

佘太君的形象最为深入人心,她不仅是家族的“定海神针”,更是忠义精神的化身,剧中通过“白发请缨”的细节——当她颤巍巍地摘下凤冠、脱去霞帔,换上铠甲时,一个从“母亲”“祖母”到“元帅”的身份转变,让“老骥伏枥,志在千里”的英雄气跃然舞台,而杨七娘的“武戏”则成为全剧的视觉亮点:翻飞的马趟子、利落的刀枪对打,尤其是“靠旗打出手”的绝活,将豫剧武戏的刚劲与美感展现得淋漓尽致,让观众在紧张刺激中感受到杨门女将的飒爽英姿。

艺术魅力:豫剧特色的集中展现

作为豫剧的代表性剧目,《五世请缨》在艺术上充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的深厚功底,同时融入了丰富的舞台元素,形成了独特的审美风格。

在唱腔设计上,全剧以豫剧“豫东调”为主,高亢激越、奔放豪迈,与“忠烈报国”的主题高度契合,佘太君的唱段“猛听得金鼓响画角声震”堪称经典,开篇以“紧二八板”的急促节奏模拟战鼓声,瞬间将观众带入紧张氛围;随后转入“慢板”,旋律深沉婉转,既有对杨家三代血泪史的追忆,又有对国家危难的忧虑,最后以“垛板”收尾,字字铿锵、掷地有声,将“请缨出征”的决心推向高潮,杨七娘的“二八板”唱腔刚劲有力,杨文广的“快二八”则充满少年锐气,不同行当的唱腔特色在剧中交相辉映,丰富了音乐层次。

表演形式上,全剧融合了文戏的“情”与武戏的“势”,文戏重“做”与“念”,如佘太君在金殿上与奸佞的周旋,通过眼神、手势的细微变化,展现其“外柔内刚”的性格;武戏则重“打”与“翻”,校场点兵、两军对垒等场面,演员们凭借扎实的功底,将“起霸”“走边”“打出手”等传统程式化动作演绎得极具张力,尤其是“穆桂英挂帅”的集体亮相,战旗翻飞、铠甲生辉,营造出排山倒海的气势,让观众仿佛置身于千军万马之中。

舞台美术方面, costumes(服装)与道具的考究也为增色不少:佘太君的“帅盔”“靠旗”威严庄重,杨七娘的“大靠”“鸾带”英气勃发,色彩上以红、黄、蓝为主,既符合戏曲“浓墨重彩”的审美传统,又通过色彩的对比强化了人物性格;战鼓、令旗、弓箭等道具的运用,则进一步烘托了战争氛围,让“出征”的主题更具视觉冲击力。

现场观感:跨越时空的情感共鸣

当大幕拉开,舞台上鼓乐齐鸣、旌旗飘扬,佘太君“五世请缨”的身影与杨门女将整齐划一的步伐,瞬间点燃全场的热情,观众在为演员们精湛的唱念做打喝彩的同时,更被“忠烈报国”的精神深深打动,尤其是当佘太君唱到“杨家将赤胆忠心昭日月,留得清白在人间”时,台下常常响起雷鸣般的掌声,许多观众眼中含泪,这不仅是艺术的感染力,更是中华民族“家国同构”文化心理的深层共鸣。

《五世请缨》的“全场”呈现,更像是一次精神的洗礼,它让我们看到,在危难面前,个人的命运永远与国家紧密相连;它让我们明白,“忠义”二字并非空洞的口号,而是杨门五代人用生命践行的信仰,从舞台到现实,这种精神穿越千年,依然激励着一代又一代中国人。

相关问答FAQs

Q1: 《五世请缨》与其他杨家将题材的戏曲(如《杨门女将》)有何不同?

A1: 虽然《五世请缨》与《杨门女将》同属杨家将题材,但侧重点和叙事视角有明显差异。《杨门女将》主要以穆桂英为核心,讲述她“挂帅出征”的成长故事,突出“女性从被动到主动”的角色转变;而《五世请缨》则以佘太君为绝对主角,聚焦“五代同堂”的家族忠烈,通过“老太君请缨”这一非常规情节,展现杨门家族“代代相传、前赴后继”的集体英雄主义,更强调家族传承与家国情怀的深度融合。《五世请缨》中武戏占比更高,杨七娘等角色的“硬功”展示更具观赏性,整体风格更显悲壮激昂。

Q2: 佘太君“五世请缨”的情节,在历史上是否有依据?

A2: “五世请缨”是戏曲艺术的虚构情节,历史上并无明确记载,据《宋史》及相关史料,杨继业(杨业)确为北宋名将,其子杨延昭(杨六郎)、孙杨文广(杨宗保之子)也均有战功,但“佘太君率女将出征”的情节属于民间传说与艺术加工,戏曲创作者通过虚构“五世同堂”的出征场景,一方面是为了增强戏剧冲突和感染力,另一方面则是为了弘扬“忠烈报国”的精神内核,这种“虚实结合”的创作手法,正是中国传统戏曲“源于生活、高于生活”的典型体现,让历史故事在艺术化的表达中更具生命力。