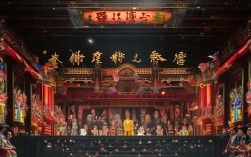

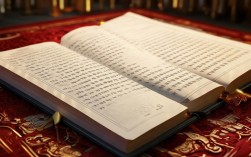

京剧音配像工程是20世纪80年代启动的一项文化工程,旨在通过当代优秀演员的表演影像,配以老一辈艺术家的珍贵录音,使经典京剧剧目得以完整保存和广泛传播。《春秋配》作为传统京剧的经典剧目,通过音配像的形式焕发出新的生命力,成为连接传统与当代的重要纽带。《春秋配》的故事源于明清小说,讲述的是书生姜秋莲遭继母逼迫,抛绣球招亲,书生石连玉拾球后历经磨难,最终两人终成眷属的传奇故事,剧中人物性格鲜明,情节跌宕起伏,既有对封建礼教的批判,也蕴含着对美好爱情的歌颂,深受观众喜爱,作为京剧传统戏,《春秋配》的唱腔设计丰富,既有西皮二黄等板式的经典运用,也有根据人物情感变化创新的唱段,旦角、小行的表演技艺在其中得到充分展现,姜秋莲的“受苦”唱段以婉转凄美的唱腔展现其悲苦命运,石连玉的“洞房”唱段则以明快流畅的旋律表达喜悦之情,这些唱段通过老一辈艺术家的录音,保留了原汁原味的韵味,而当代配像演员则通过精准的身段、表情和动作,让唱腔的情感具象化,形成“音画合一”的艺术效果,在音配像版本中,《春秋配》的传承尤为注重流派的正宗性,以荀派为例,荀慧生先生作为荀派艺术的创始人,其演绎的《春秋配》以“唱做并重、细腻传神”著称,唱腔俏丽中带着悲切,表演灵动中蕴含深情,当代荀派传人如刘长瑜等参与配像时,严格遵循荀派的艺术规范,从眼神、手势到台步,都力求贴近荀慧生先生的风格,同时结合当代观众的审美需求,在细节上适度调整,使表演既传统又易懂,这种“以音带像、以像传神”的方式,不仅让年轻观众领略到老艺术家的风采,也为青年演员提供了学习范本,推动了京剧艺术的代际传承,音配像工程对《春秋配》的抢救性保护意义深远,在过去,传统京剧多依靠口传心授,许多老艺术家的表演因缺乏影像记录而逐渐失传,音配像通过录音录像的结合,将老艺术家的“唱、念、做、打”完整保存下来,《春秋配》中“捡柴”一场的身段表演,老艺术家如何通过水袖、台步表现人物的惊慌与无助,这些细节在影像中得以留存,成为后人研究和学习的宝贵资料,音配像版本通过电视、网络等媒介广泛传播,让《春秋配》从剧场走向更广阔的受众群体,打破了地域和时间的限制,为京剧艺术的普及提供了可能,以下是京剧音配像《春秋配》传承方式对比:

| 时期 | 传承方式 | 优势 | 局限性 |

|---|---|---|---|

| 传统时期 | 口传心授、手抄本 | 保持即兴性和个性化 | 易失传,标准不统一 |

| 音配像时期 | 录音+影像结合 | 精准保存,便于学习和传播 | 需演员严格贴合录音风格 |

京剧音配像《春秋配》不仅是对一部经典剧目的还原,更是对京剧艺术传承方式的创新,它通过现代技术手段,让老艺术家的艺术精神得以延续,也让传统剧目在当代焕发新的光彩,为京剧艺术的可持续发展注入了动力。

FAQs

-

问:京剧音配像工程在选择剧目时,主要考虑哪些因素?

答:选择剧目时主要考虑三方面:一是剧目的艺术价值,需为京剧经典或流派代表作;二是濒危程度,面临失传风险的剧目优先;三是录音质量,老艺术家的录音需清晰完整,能体现流派特色。 -

问:《春秋配》的音配像版本中,不同流派的演绎有何差异?

答:不同流派在《春秋配》的演绎中各有侧重,如荀派注重唱腔的俏丽和表演的灵动,情感表达细腻;尚派则强调唱腔的刚劲挺拔,表演大开大合,更具戏剧张力,这些差异通过音配像得以清晰展现,丰富了剧目的艺术内涵。