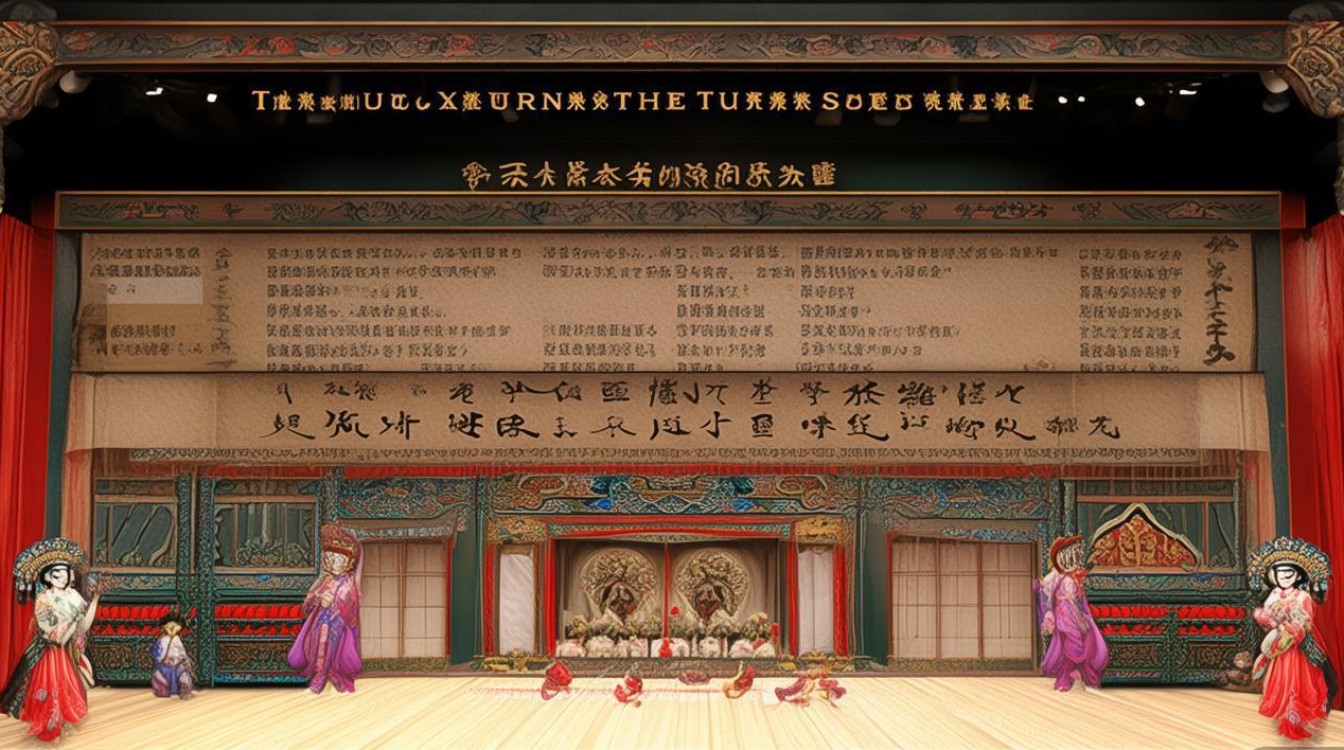

豫剧作为中原文化的璀璨瑰宝,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和浓郁的地方特色,深受广大观众喜爱,在豫剧丰富的传统剧目与表演片段中,“转席筒”是一类独具特色的生活化表演形式,多见于表现婚庆宴饮、民间节庆等热闹场景,其道具设计巧妙、身段表演灵动,既承载着中原民俗的文化密码,也展现了豫剧演员精湛的技艺,本文将从历史渊源、表演特点、代表剧目、艺术价值及传承现状等方面,对“豫剧转席筒全集”相关内容进行详细梳理。

历史渊源与民俗背景

“转席筒”的雏形可追溯至中原地区的传统婚俗,古代中原婚礼中,有“转席”仪式——新人入洞房前,需用红绸连接多个席子(后演变为红毡),由新郎新娘依次传递,象征“连绵不断、早生贵子”,这一仪式逐渐被豫剧艺人吸收,转化为舞台表演中的经典桥段,明清时期,豫剧在河南各地形成不同流派(如祥符调、豫东调、豫西调等),“转席筒”表演也随之融入各流派的特色:豫东调以“快口”著称,转席筒时动作轻快、节奏明快;豫西调唱腔苍凉,转席筒则更注重沉稳中的喜庆,凸显不同地域的审美差异,至民国时期,“转席筒”已成为豫剧“三小戏”(小生、小旦、小丑)中的核心片段,在民间庙会、堂会演出中广受欢迎。

表演特点与艺术魅力

“转席筒”的核心魅力在于道具与表演的完美结合,其道具“席筒”多为竹篾扎制、红绸包裹的圆筒状,长约1.5米,直径约20厘米,象征“团圆”“喜庆”,部分席筒顶端还会装饰彩球、铜铃等,增强视觉效果,表演时,演员需通过“转、抛、接、传”等动作,展现席筒的灵动性,同时结合唱腔与身段,传递人物情感。

具体而言,表演可分为“文场”与“武场”两类:文场以小生、小旦为主,动作舒缓,如“怀中抱月”“海底捞月”,配合【二八板】【慢板】唱腔,表现新人的羞涩与喜悦;武场则以小丑、武生为主,动作夸张,如“鹞子翻身”“苏秦背剑”,配合【快二八】【流水板】唱腔,通过席筒的抛接高难度动作(如单手转筒、背后传筒)制造喜剧效果,席筒的“转”需配合步伐,如“圆场步”“碎步”,使席筒在演员手中如“活物”般旋转,既考验演员的腰腹力量与协调性,也通过席筒的轨迹象征“人生圆满”的寓意。

以下为“豫剧转席筒表演要素表”,具体呈现其艺术构成:

| 表演要素 | 艺术功能 | |

|---|---|---|

| 道具设计 | 竹篾骨架、红绸包裹、彩球/铜铃装饰 | 象征团圆喜庆,增强视觉冲击 |

| 身段技巧 | 转筒(单/双手)、抛接(高/低空)、传递(双人/多人) | 展示演员功底,推动剧情节奏 |

| 唱腔配合 | 文场用【慢板】【二八板】,武场用【快二八】【流水板】 | 用音乐情绪强化表演氛围 |

| 步法运用 | 圆场步、碎步、跳步 | 衔接动作,使席筒旋转流畅 |

代表剧目与经典片段

“转席筒”虽多为独立片段,但也常融入完整剧目,成为点睛之笔,经典剧目包括:

- 《卷席筒》(又名《苍娃抬轿》):剧中主角苍娃(小丑行当)在嫂嫂成婚时,手持席筒“闹洞房”,通过“转席筒”的滑稽动作(如故意将席筒抛向空中、用脚勾住)制造笑点,既展现其市井小民的机灵,也暗含对封建礼教的讽刺。

- 《花为媒》:张五可(闺门旦)在“抛绣球”选亲时,侍女手持席筒传递绣球,席筒的“翻转”象征“姻缘辗转”,配合张五可的“羞涩转圈”,表现少女怀春的娇态。

- 《朝阳沟》(现代豫剧):银环(青衣)与栓宝(小生)定亲时,村民手持席筒“转圈贺喜”,席筒从一人传至多人,象征“众人祝福”,融入了现代婚庆元素,更具生活气息。

艺术价值与当代传承

“转席筒”不仅是豫剧表演的技艺结晶,更是中原民俗的“活化石”,其民俗价值在于保留了古代婚俗“转席”的文化记忆,让观众通过舞台感受中原人民的婚庆观念;其表演价值在于将道具、身段、唱腔融为一体,为豫剧“技艺戏”提供了经典范式;其审美价值则体现在“俗中见雅”——以生活化的道具和动作,传递“喜庆”“团圆”的普世情感。

随着现代娱乐方式的冲击,传统“转席筒”表演面临传承困境:年轻演员因训练难度高、市场热度低而少有涉猎,部分老艺人相继离世,导致部分高难度动作(如“空中抛接三人传筒”)濒临失传,为保护这一非遗技艺,河南豫剧院、河南省艺术研究院等机构已启动“豫剧传统片段抢救计划”,通过老艺人录像、青年演员拜师学艺、校园非遗课程等方式,推动“转席筒”的活态传承,2023年,豫剧《转席筒》片段还登上了“中国非遗传承展演”舞台,让更多人看到这一传统表演的魅力。

相关问答FAQs

Q1:豫剧“转席筒”与《卷席筒》剧目有何区别?

A:“转席筒”是豫剧表演中的一种道具戏片段,因使用“席筒”道具并通过翻转、传递等动作展现情节而得名,多用于表现婚庆、宴饮等场景;而《卷席筒》是豫剧传统剧目,讲述苍娃为救嫂嫂而卷席埋尸的伦理故事,剧中的“卷席”是剧情核心道具(苍娃用席筒卷嫂嫂的“尸体”),与“转席筒”的表演形式和寓意均不同,前者侧重“仪式性表演”,后者侧重“剧情叙事”,二者是豫剧艺术中不同层面的文化符号。

Q2:现代豫剧演出中,“转席筒”表演有哪些创新?

A:为适应现代观众审美,当代豫剧演员对“转席筒”表演进行了多维度创新:一是道具改良,在传统红绸席筒基础上加入LED灯带、反光材料,增强舞台灯光下的视觉效果;二是动作融合,将街舞的“托马斯旋转”、杂技的“抛接”等技巧融入转席筒,提升表演的观赏性;三是场景拓展,除传统婚庆戏外,在“村晚”“文化节”等现代场景中增加“转席筒”互动环节,邀请观众参与传递席筒,拉近舞台与观众的距离,这些创新既保留了“转席筒”的文化内核,又为其注入了时代活力。