京剧《断桥》作为《白蛇传》中的经典折子戏,以白素贞、许仙、小青在西湖断桥边的重逢为核心,演绎了爱恨交织的悲情故事,张火丁作为程派当代领军人物,其演绎的《断桥》以深沉内敛的情感表达、细腻入微的唱腔设计,成为程派艺术的重要传承,她的版本在继承程砚秋先生“幽咽婉转、峭峻挺拔”风格的基础上,融入个人对人物的理解,使曲谱既有程派“脑后音”“擞音”等标志性技巧,又更具现代审美张力。

《断桥》的曲牌以西皮声腔为主,辅以二黄辅助,通过板式变化推动情绪递进,张火丁的演绎以“西皮导板-西皮原板-西皮流水-二黄散板”的结构为核心,精准对应白素贞从悲愤交加到回忆往昔、再到决绝离去的心理轨迹,开场“小青妹且慢举龙泉宝剑”的西皮导板,张火丁以“脑后音”起调,“龙泉宝剑”四字以“擞音”处理,字头轻咬、字腹延展、字尾收束如抽丝,既表现白素贞对许仙的怨怼,又暗藏未绝的情意,转入西皮原板“都只为断桥边残红数点”,节奏由缓入稳,“残红数点”四字以“擞音”结合“气口”顿挫,旋律线下行低徊,仿佛白素贞对过往美好时光的追忆,此处曲谱中“数”字以倚音装饰,凸显心碎之感。

至“小青妹搀为姐钱塘门转”的西皮流水段,速度渐快,旋律线起伏加大,“钱塘门转”四字以“垛板”形式推进,字字铿锵,表现白素贞挣脱过往的决心,张火丁在此处运用“喷口”技巧,将“转”字拖腔以“擞音”收尾,既体现程派“刚柔并济”的特点,又强化人物决绝的内心冲突,尾声“再亲亲儿的脸再吻吻儿的腮”的二黄散板,曲调转为低沉,“儿的脸”“儿的腮”以“擞音”反复吟唱,旋律线徘徊在低音区,配合张火丁气息的强弱变化,将白素贞对许仙爱恨交织的复杂情感推向高潮,尾句“腮”字以“下滑音”收束,余韵悠长,令人扼腕。

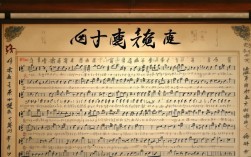

为更直观呈现张火丁《断桥》曲谱的板式与情感对应关系,特整理核心唱段分析如下:

| 唱段片段 | 板式名称 | 速度特点 | 情感表达 | 典型曲谱处理(简谱片段) |

|---|---|---|---|---|

| 小青妹且慢举龙泉宝剑 | 西皮导板 | 自由散板 | 悲愤、惊诧 | 5 6 1 2 3 (“龙泉”擞音) |

| 都只为断桥边残红数点 | 西皮原板 | 中速稍慢 | 回忆、心碎 | 1 2 3 5 3 2 1 2 (“数”倚音) |

| 小青妹搀为姐钱塘门转 | 西皮流水 | 快板 | 决绝、挣脱 | 1 1 2 3 5 3 2 1 (“转”垛板) |

| 再亲亲儿的脸再吻吻儿的腮 | 二黄散板 | 散板 | 爱恨交织、诀别 | 5 3 2 1 2 3 5 (“腮”下滑音) |

张火丁对《断桥》曲谱的再创造,体现在对程派“唱情”传统的深化,她弱化程派早期唱腔的“冷峭”,强化“情”的渗透力,如在“曾许下七月七日长生殿”的唱段中,将传统曲谱中“长生殿”三字的平直处理改为“先上后下”的旋律线,以“擞音”表现白素贞对誓言的珍视与破碎的痛惜,她注重“气口”与人物呼吸的贴合,如“断桥未断心已断”一句,在“桥”字后留气口,形成“声断气不断”的效果,模拟人物哽咽之态,使曲谱不仅是音符的排列,更是情感的具象化。

张火丁的《断桥》曲谱,既是程派艺术的活态传承,也是当代京剧唱腔创新的典范,她以“情”驭“声”,以“技”承“韵”,让百年程腔在新时代焕发出打动人心的力量。

FAQs

Q1:程派《断桥》与其他流派(如梅派)《断桥》在唱腔上有何区别?

A:程派《断桥》以“幽咽顿挫”为特色,唱腔多在低音区迂回,强调“脑后音”“擲音”等技巧,情感表达深沉内敛,如白素贞的唱段以悲愤、挣扎为主;梅派《断桥》则注重“圆润流畅”,唱腔在中高音区展开,旋律华美,情感表达更显柔美哀婉,如梅兰芳版本的“小青妹”唱段更突出对许仙的怜惜,两者风格迥异,程派重“骨”,梅派重“肉”。

Q2:张火丁演唱《断桥》时,为何在“断桥”二字的拖腔中多次运用擞音?

A:“擞音”是程派标志性技巧,通过在音符上快速装饰性颤动,增强唱腔的感染力,张火丁在“断桥”二字的拖腔中运用擲音,一方面模拟人物哽咽、心碎的生理反应,如“断桥未断心已断”一句,“桥”字的擲音表现情绪的剧烈波动;通过擲音的顿挫感,强化“断桥”作为场景符号与情感符号的双重隐喻,暗示人物关系的“断裂”与内心的“未断”,深化悲剧主题。