京剧伴奏是京剧艺术中不可或缺的重要组成部分,它以独特的乐器组合与旋律设计,为演员的唱、念、做、打提供精准的音乐支撑,而尚长荣作为当代京剧花脸艺术的代表人物,其表演风格与伴奏曲谱的深度融合,更是形成了独具特色的“尚派”艺术范式,尚长荣从艺数十载,以《曹操与杨修》《贞观盛事》《廉吏于成龙》等新编历史剧为载体,不仅革新了花脸行当的表演体系,也对伴奏曲谱的创作与运用提出了新的要求,使传统京剧伴奏在守正创新中焕发出新的生命力。

京剧伴奏曲谱的构成,离不开“文场”与“武场”的协同配合,文场以拉弦乐器(京胡、京二胡)、弹拨乐器(月琴、三弦、琵琶)及吹管乐器(笛子、笙、唢呐)为主,负责唱腔的托腔保调与情绪渲染;武场则以打击乐器(板鼓、大锣、铰钹、小锣)为核心,通过锣鼓经控制舞台节奏、烘托戏剧冲突,尚长荣的表演以“塑人物”为核心,其唱腔兼具铜锤花脸的浑厚架花脸的细腻,伴奏曲谱必须精准贴合人物性格与情感变化,形成“唱伴合一”的艺术效果,例如在《曹操与杨修》中,曹操的唱腔既有“奸雄”的霸气,又有“求贤”的焦虑,文场京胡多用低音区拉出苍劲的旋律,辅以京二胡的润色,营造出复杂多变的情绪层次;而曹操在“猜忌”时的心理转折,则通过武场“乱锤”与“冷锤”的节奏变化,将内心的波澜外化为舞台的张力。

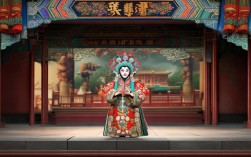

尚长荣对伴奏曲谱的要求,始终围绕“人物塑造”这一核心,他强调伴奏不仅是“伴唱”,更是“伴人”,需通过音乐细节刻画人物内心,以《贞观盛事》中李世民的开场唱段“秦王扫六合”为例,传统花脸唱腔多突出雄壮,但尚长荣在此处融入了帝王的开阔与沉稳,曲谱在旋律设计上减少了高音区的冲击,转而以中低音区的平稳推进为主,文场月琴与三弦以“轮指”技法填充音符,使旋律既有气势又不失细腻;而李世民在“纳谏”时的唱段,则通过京胡的“慢拉慢揉”,配合唱腔中的“擞音”技巧,将一代明君的胸襟与谦和表现得淋漓尽致,这种对曲谱的精细化处理,打破了传统花脸“声大腔冲”的固有模式,使伴奏真正成为人物情感的“声音外化”。

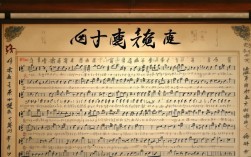

在新编历史剧的创作中,尚长荣与伴奏团队大胆突破传统曲牌的局限,融入交响乐的创作思维,但始终坚守京剧音乐的“根”,廉吏于成龙》中“打轿”一场,为表现于成龙微服私访时的急切与愤懑,曲谱在传统“急急风”锣鼓经的基础上,加入了西洋定音鼓的节奏叠加,形成“中西合璧”的打击效果;而于成龙唱“喝口清茶醒醒神”时,文场以笛子与京胡的对话式旋律,模拟民间小调的质朴感,既符合人物身份,又拉近了与观众的距离,这种创新并非简单的乐器叠加,而是对京剧音乐程式的创造性转化——传统曲牌的“骨架”得以保留,旋律的“血肉”却因人物需求而焕然一新,使伴奏既“姓京”又“新声”。

尚长荣对伴奏艺术的重视,也体现在对青年伴奏人才的培养上,他常强调“三分唱七分伴”,要求伴奏者不仅要懂技术,更要懂表演、懂人物,在排练中,他会逐字逐句地与伴奏校对节奏、打磨细节,甚至亲自示范唱腔的气口与伴奏的呼吸如何契合,例如在《曹操与杨修》“杀侍”一场,曹操从“强压怒火”到“勃然大怒”的情绪转折,唱腔中有一个“气口换音”的设计,伴奏需在“气口”处用“抽头”锣鼓经精准衔接,尚长荣会反复调整锣鼓的“尺寸”,确保音乐与表演的节奏如“水乳交融”,这种对细节的极致追求,不仅提升了作品的艺术质量,更形成了一套“以人物为中心”的伴奏方法论,为京剧伴奏艺术的传承与发展提供了宝贵经验。

以下是京剧伴奏曲谱与尚长荣艺术实践相关的常见问题解答:

Q1:尚长荣的剧目中,伴奏曲谱与传统京剧花脸唱腔的主要区别是什么?

A1:尚长荣剧目中的伴奏曲谱在保留传统花脸唱腔“铜锤架花”融合特点的基础上,更强调“人物化”与“戏剧化”,传统花脸唱腔多侧重行当技巧的展示,如《铡美案》中包拯的唱腔以“雄浑高亢”为主,伴奏多采用“大锣撑腔”的固定模式;而尚长荣的唱腔则根据人物性格灵活调整,如曹操的“多疑”、李世民的“豁达”、于成龙的“清廉”,伴奏通过旋律走向、节奏变化、乐器组合的差异化处理,使音乐成为人物性格的“有声名片”,新编剧目中融入的交响乐元素并非简单叠加,而是与传统曲牌的“调式”“板式”深度融合,如《贞观盛事》中“宫廷宴乐”一场,以京剧“西皮”旋律为主线,辅以弦乐群的铺垫,既保留了京剧韵味,又增强了音乐的层次感。

Q2:学习尚长荣剧目的伴奏曲谱,需要注意哪些核心要点?

A2:学习尚长荣剧目的伴奏曲谱,需把握“三个结合”:一是“技术与人物结合”,需先深入理解人物性格与情感逻辑,再通过技巧(如弓法、指法、锣鼓经)精准呈现,例如伴奏曹操唱段时,需把握其“外示雄豪、内藏机巧”的双重性,京胡运劲需“刚中有柔”,避免一味用力;二是“传统与创新结合”,需熟练掌握传统曲牌(如“点绛唇”“粉蝶儿”)与锣鼓经(如“四击头”“长锤”),同时理解新编剧目中旋律改编的意图,如《廉吏于成龙》中“民间小调”的融入,需在保持京剧音乐“字正腔圆”的基础上,自然吸收民间音乐的质朴感;三是“整体与细节结合”,既要把握唱腔的整体节奏框架,又要注意气口、装饰音等细节,如“擞音”“颤音”的伴奏配合,需与演员的呼吸同步,做到“伴人不抢腔,托腔不夺戏”。