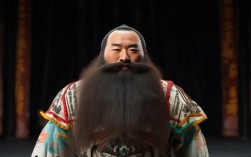

京剧《柳荫记》取材于民间传说“梁山伯与祝英台”,是京剧传统剧目中才子佳人戏的经典代表,以细腻的情感表达、优美的唱念做打,演绎了一段哀婉动人的爱情悲剧,作为京剧程派艺术的杰出传人,李胜素在剧中饰演的祝英台,以其深厚的艺术功底、精准的角色把握,为这一经典形象注入了新的生命力,成为当代京剧舞台上《柳荫记》演绎的重要版本。

《柳荫记》的故事以“同窗共读”为起点,祝英台女扮男装赴杭求学,与梁山伯同窗三载,情谊渐深;十八里相送途中,英台屡次暗示心事,山伯却未能领悟;待山伯访英台得知真相,英台已被许配马家,二人楼台相会,肝肠寸断;最终山伯悲愤病逝,英台祭坟殉情,二人化蝶双飞,全剧以“情”为线,交织着喜悦、试探、无奈与悲愤,在传统戏曲的框架下,展现了人性中最真挚的情感与对自由的渴望,李胜素饰演的祝英台,既保留了角色聪慧、刚烈、深情的核心特质,又通过程派艺术的独特韵致,将人物内心的复杂层次展现得淋漓尽致。

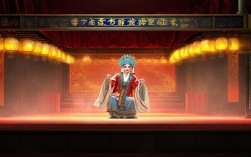

在“同窗共读”一场中,李胜素通过清亮婉转的唱腔与灵动的身段,塑造了祝英台女扮男装的洒脱与聪慧,她饰演的英台,初入学堂时带着少女的娇憨与好奇,眼神中闪烁着对知识的渴望;与山伯相处时,既有同窗间的真挚情谊,又暗藏女儿家的羞涩与试探,念白上,她以程派“脑后音”的韵味,将韵白的抑扬顿挫与京白的自然流畅结合,既符合闺秀的身份,又透出男装的英气,英台提笔泪涟涟”的唱段,李胜素运用程派“擞音”“颤音”的技巧,将英台对山伯的思念与对学业的专注融入旋律,声腔时而如溪水潺潺,时而如山泉激荡,细腻传递出人物内心的波澜。

“十八相送”是全剧情感递进的关键场次,李胜素通过一系列程身段与眼神交流,将英台的欲言又止、暗藏机锋演绎得入木三分,从“井中照影”到“鸳鸯成对”,她以轻盈的台步、含蓄的表情,一次次暗示女儿身,而山伯的“不解风情”则让她的眼神中逐渐流露出一丝失落与焦急,当行至“长亭”分别时,李胜素以一个深情的回眸,配合程派特有的“水袖功”,将英台对山伯的不舍与对未来的忧虑浓缩在肢体语言中,无需过多唱念,已让观众感受到人物内心的千回百转。

“楼台会”一场,李胜素将祝英台的刚烈与悲愤推向高潮,面对山伯的质问与自身的无奈,她的唱腔转为苍劲悲怆,如“梁兄你句句痴心话”唱段,运用程派“脑后音”的穿透力,将英台有苦难言的痛苦、对命运的不公抗争,通过高亢而凄厉的旋律倾泻而出,此时的她,褪去了少女的娇憨,展现出为爱情不惜一切的决绝,眼神中既有对山伯的怜惜,也有对封建礼教的控诉,李胜素通过“跪步”“甩袖”等程派身段的强化,将二人“生离死别”的痛楚具象化,让观众在视觉与听觉的双重冲击中,感受到悲剧的力量。

“化蝶”一场是全剧的点睛之笔,李胜素以空灵的意境与唯美的表演,为这段爱情画上浪漫的句号,在凄婉的笛声中,她身着素衣,以轻盈的“圆场”身段飘然登场,眼神中带着哀伤与解脱,当二人化作蝴蝶翩跹起舞时,她的身段柔美而飘逸,水袖翻飞如蝶翼,配合程派唱腔中“此情绵绵无绝期”的余韵,将现实的悲剧升华为理想的永恒,既符合民间传说“化蝶”的浪漫想象,又赋予其超越生死的艺术美感。

李胜素对《柳荫记》的演绎,既传承了程派艺术“声情并茂、形神兼备”的精髓,又在传统基础上融入了当代审美,她注重人物内心的深度挖掘,通过唱腔的轻重缓急、身段的收放自如,让祝英台的形象从“才子佳人”的符号化设定中走出,成为一个有血有肉、情感丰满的立体人物,她的表演,既有程派“幽咽婉转、刚柔并济”的唱腔特色,又不失京剧艺术的写意之美,为传统剧目注入了新的时代活力。

经典场次及表演亮点

| 场次 | 核心情节 | 李胜素表演亮点 |

|---|---|---|

| 同窗共读 | 英台女扮男装求学 | 唱腔清亮灵动,眼神兼具求知欲与娇憨;念白融合程派“脑后音”,展现闺秀与才子双重气质。 |

| 十八相送 | 英台暗示心事,山伯未悟 | 身段轻盈含蓄,通过“回眸”“水袖”传递试探与失落;以细节动作(如比划蝴蝶)暗喻女儿身。 |

| 楼台相会 | 二人互诉衷肠,英台许诺 | 唱腔苍劲悲怆,“擞音”运用突出痛苦;跪步、甩袖强化刚烈性格,眼神中交织怜惜与决绝。 |

| 化蝶 | 祭坟殉情,双双化蝶 | 身段飘逸如蝶,水袖翻飞营造空灵意境;唱腔余韵悠长,将悲剧升华为浪漫永恒。 |

相关问答FAQs

Q1:李胜素在《柳荫记》中如何通过程派唱腔表现祝英台的情感变化?

A1:李胜素程派唱腔的“脑后音”“擲音”“颤音”技巧,与祝英台的情感脉络精准贴合,如“同窗共读”时,唱腔明快婉转,表现少女的纯真;“十八相送”中,通过声腔的顿挫暗示心事,如“过了一山又一山”的拖腔,尾音微微上挑,流露试探;“楼台相会”时,唱腔转为高亢凄厉,运用“擲音”表现悲愤,如“梁兄你句句痴心话”的“话”字,声如裂帛,传递绝望;“化蝶”则以空灵的弱音收尾,余音袅袅,表现超越生死的释然,通过声腔的轻重、缓急、刚柔变化,李胜素将祝英台从纯真到试探、从悲愤到解脱的情感层次,转化为可听可感的艺术形象。

Q2:《柳荫记》中“十八相送”一场,李胜素在身段设计上有何创新?

A2:李胜素在“十八相送”中,既保留了程派身段“端庄含蓄”的规范,又融入了写意化的创新,井中照影”一折,她没有简单模仿照镜子的动作,而是以“水袖轻拂地面,低头凝视”的虚拟动作,配合眼神的闪烁,既符合“女扮男装”的身份限制,又暗喻“水中倒影”的女儿身;“比翼双飞”时,她以双手模拟蝴蝶振翅,台步轻快,通过身段的“收”与“放”,将英台对自由的向往与对爱情的期盼,转化为具象的肢体语言,这种“以形传神、虚实结合”的处理,既保留了传统京剧的写意精髓,又让年轻观众更易理解人物内心,体现了她对程派艺术的创新性传承。