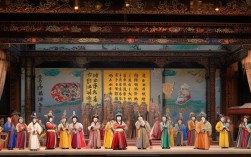

近年来,由河南豫剧院倾力打造的豫剧电影《宝蓮灯》为传统戏曲艺术注入了新的生命力,这部改编自中国经典神话的作品,既保留了豫剧高亢激越、质朴厚重的艺术特色,又通过电影化的叙事语言和视听呈现,让古老神话在银幕上焕发出别样光彩,成为非遗传承与当代创新的生动实践。

电影以家喻户晓的“沉香救母”故事为蓝本,讲述了三圣母与凡间书生刘彦昌相爱,触犯天规被压华山,其子沉香历经磨难,最终劈山救母的传奇,在豫剧舞台上,这一故事本就以“文武兼备”著称,而电影版在此基础上进行了精心打磨:剧情上保留了“仙凡相恋”“沉香拜师”“智取神斧”“劈山救母”等核心情节,同时强化了人物的情感张力——三圣母对爱情的执着、刘彦昌对家庭的守护、沉香对母亲的孝心,通过细腻的唱腔与表演层层递进,让神话人物更具人情味,舞台到银幕的转换,更考验艺术形式的融合:电影突破了传统戏曲“一桌二椅”的写意布景,用实景与特效搭建出天庭的缥缈、人间的烟火、华山的险峻,例如三圣母被压华山时,陡峭的山岩与漫天风雪通过镜头语言营造出压抑感,而沉香手持神斧劈山的瞬间,特效与豫剧武打动作结合,既有“鹞子翻身”“串翻身”等传统程式的力量感,又呈现出视觉冲击力,让“劈山救母”这一经典桥段既“有戏”又“有看头”。

豫剧艺术的精髓在于“唱、念、做、打”,电影《宝蓮灯》对此传承得尤为出色,唱腔方面,流派特色鲜明:三圣母的唱段以豫西调为主,音色醇厚、婉转深情,如“梳妆一打扮”一段,将初遇刘彦昌时的羞涩与爱恋演绎得淋漓尽致;沉香则采用文武生唱腔,少年时用脆亮的豫东调表现活泼稚气,成年后唱腔转为刚劲,在“打路”一场中,高亢的“二八板”配合急促的锣鼓点,将急切救母的心情推向高潮,表演上,豫剧特有的“翎子功”“水袖功”在电影中得以特写呈现:三圣母被压华山时,水袖的翻飞如泣如诉;沉香拜师学艺时,翎子的抖动彰显少年的英气,这些舞台技巧并非简单复刻,而是通过电影镜头的聚焦与放大,让观众更清晰地感受到豫剧表演的细腻与精准,电影在音乐编排上也有所创新,在传统板式伴奏中加入交响乐元素,如“华山思子”一场,弦乐与板胡交织,既保留了豫剧的乡土气息,又增强了音乐的感染力,让传统声腔在当代审美中焕发新生。

作为一部戏曲电影,《宝蓮灯》的意义远不止于艺术呈现,更在于文化传承的探索,豫剧作为中原文化的“活化石”,其受众曾局限于戏迷群体,而电影这一大众媒介打破了地域与圈层的限制——年轻观众通过银幕首次接触豫剧,会被其铿锵的节奏、鲜活的形象吸引;老戏迷则在熟悉的唱腔中看到舞台艺术的无限可能,电影中,“孝道”“勇气”“抗争”等主题跨越时空,与当代价值观共鸣,让古老神话传递出永恒的人文力量,从舞台到银幕,从“小众欣赏”到“大众传播”,豫剧电影《宝蓮灯》为非遗传承提供了“破圈”样本,证明了传统艺术在当代社会中依然拥有强大的生命力。

主要角色及演员表

| 角色 | 演员 | 唱腔流派 | 经典唱段 |

|---|---|---|---|

| 三圣母 | 王红丽 | 豫西调 | 《梳妆一打扮》《对绣鞋》 |

| 刘彦昌 | 李树建 | 豫东调 | 《观画》《写血书》 |

| 沉香 | 连德飞 | 文武生 | 《打路》《劈山》 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧电影《宝蓮灯》与传统豫剧舞台版相比,有哪些显著的创新?

A1:电影在保留豫剧核心艺术特色的基础上,实现了三方面创新:一是视听语言上,突破舞台局限,用实景拍摄、特效制作搭建出天庭、人间、华山等场景,如“沉香劈山”结合武打动作与数字特效,增强视觉冲击力;二是节奏处理上,通过镜头剪辑加快叙事节奏,删减部分程式化表演,让故事更紧凑,适应电影观影习惯;三是音乐融合上,在传统板式伴奏中加入交响乐元素,如三圣母“思子”唱段用弦乐烘托悲情,既保留豫剧韵味,又提升音乐感染力,让传统唱腔更易被年轻观众接受。

Q2:这部电影对豫剧的传承和推广有什么实际意义?

A2:电影《宝蓮灯》为豫剧传承提供了“活态传承”的新路径,通过银幕传播,豫剧突破了地域限制,全国乃至全球观众都能通过影院、网络平台观看,扩大了豫剧的受众群体,尤其吸引年轻观众关注;电影将舞台艺术与电影技术结合,探索出“戏曲+电影”的创作范式,为其他豫剧经典剧目(如《花木兰》《穆桂英挂帅》)的电影化改编提供了经验,推动豫剧从“剧场艺术”向“大众艺术”转型,助力非遗文化在当代社会的可持续发展。