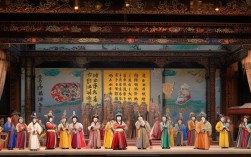

《人欢马叫》是豫剧现代戏中的经典剧目,由河南豫剧院三团于1965年创作首演,以其浓郁的乡土气息、鲜活的人物形象和深刻的主题内涵,成为反映中国农村变革的舞台佳作,而豫剧表演艺术家任宏恩在剧中饰演的“老常”一角,更是以精湛的唱腔、生动的表演,为这个角色注入了不朽的生命力,成为几代观众心中的经典形象。

作为一部反映农村合作化时期的现代戏,《人欢马叫》将故事背景设定在北方农村的一个生产队,通过饲养员“老常”、队长“刘自根”等人物之间的矛盾与协作,展现了农民在集体化生产中的精神风貌和生活变迁,剧中没有宏大的历史叙事,而是聚焦于喂马、积肥、保畜等日常劳动,以小见大地折射出时代变革中农民的思想转变与集体意识的觉醒,这种扎根生活的创作理念,正是豫剧现代戏“接地气、有温度”的艺术追求。

任宏恩在剧中饰演的“老常”,是一个勤劳质朴、热爱集体的老饲养员,这个角色身上既有传统农民的憨厚与固执,又有新时代农民的觉悟与担当,任宏恩以深厚的表演功底,将“老常”的内心世界刻画得淋漓尽致,他通过细腻的眼神、质朴的动作和充满生活气息的念白,塑造了一个鲜活立体的人物形象,在“喂马”一场戏中,他抚摸马匹时的轻柔眼神、哼唱民歌时的自然神态,无不流露出对劳动的热爱和对集体的深情;而在与队长发生争执时,他既坚持原则,又顾全大局的复杂情绪,则通过语气的变化和身段的调整,展现出人物性格的多面性。

在唱腔艺术上,任宏恩为“老常”这一角色量身定制的唱段,充分体现了豫剧“以情带声、声情并茂”的演唱特色,他结合豫剧传统唱腔的“豫东调”“豫西调”等板式,融入了现代音乐元素,使唱腔既有浓郁的地方韵味,又富有时代感,比如选段中“人欢马叫干劲大”的唱段,他以高亢明快的“二八板”开篇,旋律欢腾跳跃,配合着甩袖、顿足等表演动作,生动展现了农村丰收在望的喜悦景象;而在“老马识途”的唱段中,他又转为深沉舒缓的“慢板”,用醇厚的嗓音唱出“老马识途经百战,为民服务心不偏”的质朴心声,既有对过往岁月的感慨,更有对未来的坚定信念,这种根据人物情感变化灵活调整唱腔的方式,使得每一句唱腔都成为人物内心的直接流露,让观众在欣赏艺术的同时,也能深刻感受到角色的精神世界。

《人欢马叫》的成功,离不开任宏恩等艺术家对“生活化表演”的执着追求,他们深入农村体验生活,与农民同吃同住,观察他们的劳动习惯、语言神态,将这些真实的细节融入舞台表演中。“老常”喂马时拌草料的动作、赶车时扬鞭的姿态,都源自真实的生活场景,经过艺术提炼后,既符合戏曲程式化的表演规范,又充满了生活质感,这种“源于生活、高于生活”的创作理念,使得《人欢马叫》至今仍具有强大的艺术感染力,让观众在舞台上看到的是“活生生的人”,而不是程式化的角色。

作为豫剧现代戏的代表作,《人欢马叫》不仅展现了农村的时代变迁,更弘扬了劳动人民的集体主义精神和乐观向上的生活态度,任宏恩通过“老常”这一角色,传递了普通农民对土地的热爱、对集体的忠诚,以及面对困难时的坚韧与乐观,这种精神力量,跨越时空,至今仍能引发观众的共鸣,正如戏中所唱:“人欢马叫干劲足,丰收的喜悦满心间”,这不仅是对农村丰收景象的描绘,更是对劳动价值的肯定,对美好生活的向往。

在当代戏曲舞台上,《人欢马叫》依然被频繁上演,任宏恩塑造的“老常”形象,也成为豫剧表演艺术的典范,他的表演告诉我们,戏曲艺术的魅力不仅在于唱腔的优美、扮相的俊朗,更在于对人物内心的深刻挖掘和对时代精神的准确把握,只有扎根生活、贴近人民,戏曲艺术才能永葆生机与活力。

相关问答FAQs

Q1:《人欢马叫》的创作背景是什么?为何能成为豫剧现代戏的经典?

A:《人欢马叫》创作于1965年,正值中国农村合作化运动深入开展时期,河南豫剧院三团以“深入生活、反映时代”为创作宗旨,选取农村饲养员这一平凡岗位,通过日常劳动中的矛盾与团结,展现农民集体意识的觉醒,该剧之所以成为经典,首先在于其真实的生活气息——剧本没有刻意拔高人物,而是通过喂马、积肥等具体事例,塑造了“老常”等鲜活的农民形象;唱腔与表演的创新融合了传统豫剧韵味与现代生活节奏,既有“大本腔”的高亢,又有方言化的念白,贴近观众审美;最重要的是,它深刻反映了时代变革中普通人的精神追求,这种“以小见大”的创作手法,使其具有超越时代的艺术价值。

Q2:任宏恩在《人欢马叫》中的表演有哪些独特之处?

A:任宏恩的表演以“质朴自然、情真意切”著称,他注重生活化的细节刻画,老常”喂马时抚摸马鬃的轻柔动作、与队长争执时下意识搓手的习惯,都源自他对农村生活的细致观察,使人物真实可信;唱腔上他打破了传统生行的程式化,根据人物情感灵活运用“二八板”“慢板”等板式,如“人欢马叫干劲大”用明快的旋律表现喜悦,“老马识途”用深沉的唱腔抒发情怀,做到“声随情动”;他的念白采用河南方言的韵律,既有戏曲的韵律美,又充满乡土气息,让观众一听就懂、一懂就共鸣,这些特点共同塑造了“老常”这一经典形象,也为豫剧现代戏表演树立了标杆。