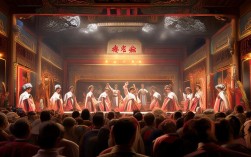

河南豫剧,作为中原大地的文化瑰宝,位列中国五大戏曲剧种之一,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的语言和浓郁的生活气息,深受观众喜爱,而“经典唱段联唱”这一形式,犹如浓缩的豫剧盛宴,将不同剧目中的精华片段巧妙串联,既保留了传统唱段的精髓,又通过艺术编排焕发新的生命力,成为传承与展示豫剧艺术的重要载体。

经典唱段是豫剧的灵魂,历经岁月沉淀,每一句唱词、每一腔调都承载着特定的时代记忆与人文情感,在联唱中,这些唱段往往以“主题式”或“年代式”排列,让观众在旋律流转中感受豫剧的百年风华,以下是部分代表性唱段及其核心内涵:

| 唱段名称 | 剧目 | 人物 | 核心情感/主题 |

|---|---|---|---|

| 刘大哥讲话理太偏 | 《花木兰》 | 花木兰 | 女性觉醒与替父从军的家国担当 |

| 辕门外三声炮如同雷震 | 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 巾帼英雄的豪情壮志与保家卫国的决心 |

| 祖国的好山河寸土不让 | 《朝阳沟》 | 银环 | 对乡土的热爱与扎根农村的奋斗精神 |

| 当官不为民做主 | 《七品芝麻官》 | 唐成 | 为民请命的正义感与不畏强权的勇气 |

经典唱段联唱的魅力,在于其“联”的艺术——既要保持各唱段的独特韵味,又要实现整体的流畅过渡,音乐上,常派(常香玉)的刚健明亮、陈派(陈素真)的深沉委婉、崔派(崔兰田)的悲怆哀婉等不同流派唱腔,通过巧妙的调式转换与板式衔接(如从慢板的婉转到二八板的明快,再到流水板的激昂),形成跌宕起伏的听觉层次,表演上,演员需在短时间内完成角色转换,从花木兰的英姿飒爽到穆桂英的威风凛凛,从银环的青春活泼到唐成的诙谐正直,身段、台步、眼神的精准把握,让观众仿佛穿越不同时空,与剧中人物共情。

舞台呈现上,联唱常借助多媒体技术与传统舞美结合,背景屏幕可能随着唱段切换呈现古代战场、乡村田野、县衙大堂等场景,灯光则根据情感基调调整——激昂处用暖光烘托,悲情处以冷光渲染,伴奏乐队以板胡、二胡、梆子为主,辅以笙、笛等民族乐器,既保留豫剧“梆子味”的鲜明特色,又通过和声编配增强音乐的现代感,服装方面,演员身着各剧目的代表性戏服,如花木兰的靠旗、穆桂英的凤冠、银环的蓝布衫等,色彩与纹样的细节考究,让观众直观感受角色的身份与性格。

从《花木兰》的“替父从军”到《穆桂英挂帅》的“我不挂帅谁挂帅”,从《朝阳沟》的“回乡建设”到《七品芝麻官》的“明镜高悬”,经典唱段联唱串联起的不仅是故事,更是河南人民乃至中华民族的精神谱系——忠孝两全的家国情怀、勤劳坚韧的品格追求、清正廉洁的价值坚守,在当代,这种形式通过电视综艺、戏曲晚会、文旅演出等渠道走进大众视野,既为老戏迷提供了“大饱耳福”的机会,也让年轻观众在快节奏的旋律中感受到传统文化的魅力,成为非遗活化传承的生动实践。

FAQs

Q1:豫剧经典唱段联唱如何吸引年轻观众?

A1:在内容编排上,可融入年轻观众熟悉的主题,如青春奋斗、乡村振兴等,选取《朝阳沟》等贴近生活的剧目;在表现形式上,结合现代科技,如AR舞台、国风音乐改编,甚至与流行歌手跨界合作,用“戏曲+说唱”等创新形式打破传统边界;通过短视频平台传播“唱段金句”,用生动有趣的解读让年轻人理解唱词背后的文化内涵,降低欣赏门槛。

Q2:经典唱段在联唱中如何平衡原汁原味与艺术创新?

A2:平衡的关键在于“守正创新”。“守正”即保留唱段的核心唱腔、板式特点和人物精神,如《花木兰》的“二八板”必须铿锵有力,《七品芝麻官》的“诙谐腔”不能丢失幽默感;“创新”则体现在结构编排与舞台呈现上,如通过合理的转场设计让不同唱段自然衔接,或用灯光、道具强化情感表达,但需避免过度改编导致唱腔失真、风格混杂,确保创新在尊重传统艺术规律的前提下进行。