豫剧作为中国最大的地方剧种之一,在中原大地上孕育了深厚的文化底蕴,而“豫剧空中剧院”作为国家级戏曲传播平台,自创办以来便肩负着传承经典、创新发展的使命,成为连接传统与现代、舞台与观众的桥梁,在这方屏幕之上,众多经典剧目焕发新生,《朝阳沟》无疑是上演频率最高、观众反响最热烈的剧目之一,这部诞生于1958年的现代戏,以其质朴的语言、鲜活的人物和浓郁的乡土气息,跨越六十余载时光,依然在空中剧院的镜头前绽放着独特的艺术魅力,成为豫剧乃至中国现代戏曲史上的不朽丰碑。

《朝阳沟》的故事取材于河南农村的生活变迁,讲述了城市知识青年银环与恋人栓宝相约到农村落户,在融入乡村生活的过程中,面对思想观念、生活习惯的差异产生的矛盾与成长,编剧杨兰春先生以贴近生活的笔触,塑造了银环、栓宝、栓宝娘、二大娘等一系列鲜活的人物形象:银环从最初的满腔热忱到中途的动摇退缩,再到最终的坚定扎根,展现了知识青年在时代浪潮中的心路历程;栓宝的朴实善良、勤劳坚韧,是传统农民美德的集中体现;栓宝娘的既盼儿归又怕儿苦的复杂心理,二大娘的爽朗热心、快人快语,无不带着河南农村特有的“烟火气”,剧中唱段更是脍炙人口,“祖国的大地春光好”“人也新,地也新,朝阳沟里来扎根”等旋律,既朗朗上口又饱含深情,成为几代中国人的共同记忆。

作为豫剧现代戏的典范,《朝阳沟》的艺术成就不仅在于其内容的真实,更在于形式上的创新,它突破了传统戏曲才子佳人、帝王将相的题材局限,将镜头对准普通农民的日常生活,用豫剧的唱腔、念白、表演来表现现代生活,开创了戏曲反映现实生活的先河,在音乐设计上,创作者在豫剧豫东调、豫西调的基础上,融入了河南民间小调的元素,唱腔既保留了豫剧的高亢激越,又增添了清新明快的现代感;在表演上,演员们的一招一式都从生活中提炼,如银环学锄地、栓宝担水等场景,既有戏曲的程式美,又有生活的真实感,让观众在熟悉的情境中产生强烈的共鸣。

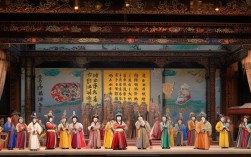

“豫剧空中剧院”对《朝阳沟》的呈现,并非简单的舞台复刻,而是在尊重经典的基础上,结合现代传播手段进行创新表达,自开播以来,空中剧院先后邀请豫剧不同流派的代表性艺术家演绎《朝阳沟》,常香玉、陈素真、唐喜成、阎立品等豫剧大师都曾塑造过剧中经典角色,而新一代演员如小香玉、贾文龙、汪荃珍等,也在传承中融入自己的理解,让角色焕发出新的时代光彩,在2022年空中剧院“新春大戏”特别节目中,贾文龙饰演的栓宝,在保留传统唱腔韵味的同时,通过更细腻的肢体语言展现了栓宝从青涩到成熟的成长,而汪荃珍饰演的栓宝娘,则用醇厚的唱腔和生动的表情,将农村母亲的慈爱与坚韧刻画得入木三分,这种“老中青”同台演绎的方式,既让观众领略了不同艺术流派的魅力,也实现了艺术传承的代际接力。

为了更好地呈现《朝阳沟》的艺术魅力,空中剧院在舞台呈现上也下足了功夫,通过高清多机位拍摄,将舞台上的每一个细节——演员的眼神、水袖的甩动、道具的质感都清晰呈现,让观众仿佛置身剧场前排;在舞台设计上,部分版本采用了虚实结合的手法,用LED屏展现朝阳沟的春播秋收、四季更迭,既保留了传统戏曲的写意性,又增强了场景的现代感;在互动环节,空中剧院还通过直播连线、观众投票等方式,让观众参与到剧目讨论中,你心中的银环是谁”“《朝阳沟》最打动你的唱段”等话题,引发了广泛的社会讨论,让经典剧目在年轻群体中“破圈”传播。

《朝阳沟》之所以能在空中剧院的舞台上长盛不衰,根本原因在于其扎根人民、反映时代的创作初心,从1958年首演至今,中国农村发生了翻天覆地的变化,但剧中对“劳动光荣”“奋斗最美”的歌颂,对城乡关系、代际沟通的探讨,依然具有强烈的现实意义,当年轻观众看到银环从最初不适应农村生活到最终爱上这片土地的转变,联想到乡村振兴背景下青年返乡创业的故事,会产生新的情感共鸣;当老观众听到熟悉的唱段,会想起自己年轻时投身建设的激情岁月,感受到跨越时代的精神传承,空中剧院通过屏幕将这种情感连接无限放大,让《朝阳沟》不再仅仅是一部戏,而成为一种文化符号,承载着几代中国人的集体记忆和价值追求。

空中剧院对《朝阳沟》的传播,也推动了豫剧艺术的普及与发展,在互联网时代,年轻观众的审美习惯发生了变化,传统戏曲面临着“如何走近年轻人”的难题,空中剧院通过短视频剪辑、唱段拆解、幕后故事分享等形式,将《朝阳沟》中的经典片段转化为适合网络传播的内容,银环学锄地的搞笑瞬间”“栓宝娘的经典语录”等,在抖音、B站等平台获得了数百万播放量,让很多从未接触过豫剧的年轻人对这部戏产生了兴趣,一些观众在看完空中剧院的直播后,主动搜索豫剧其他剧目,走进剧场观看演出,真正实现了“一部戏带动一个剧种”的传播效果。

《朝阳沟》与豫剧空中剧院的结合,是传统艺术与现代传播的完美范例,它证明了经典剧目并非束之高阁的古董,只要与时俱进、不断创新,就能在新时代焕发生机,从舞台到屏幕,从剧场到云端,《朝阳沟》的故事通过空中剧院走进了千家万户,让更多人感受到豫剧艺术的魅力,也让“劳动最光荣、奋斗最美丽”的精神代代相传,在未来,随着传播手段的不断丰富和创作理念的持续创新,《朝阳沟》这部经典剧目必将在空中剧院的舞台上,继续书写属于新时代的“朝阳沟故事”。

相关问答FAQs

Q1:豫剧空中剧院在呈现《朝阳沟》时,有哪些创新手段吸引年轻观众?

A1:豫剧空中剧院通过多种创新手段拉近与年轻观众的距离:一是内容形式创新,将《朝阳沟》的经典唱段、搞笑片段剪辑成短视频,在抖音、B站等平台传播,用“接地气”的语言解读剧情;二是技术手段升级,采用高清多机位拍摄、LED屏虚实结合的舞台设计,增强视觉冲击力;三是互动体验优化,通过直播连麦、观众投票、话题讨论等方式,让观众参与剧目创作,银环的选择”剧情投票,引发年轻人对城乡发展的思考;四是跨界融合,邀请流行音乐人改编《朝阳沟》唱段,或与动漫结合制作表情包,让经典以更活泼的方式进入年轻人的生活,这些举措既保留了《朝阳沟》的核心精神,又符合年轻观众的审美习惯,有效扩大了剧目的受众群体。

Q2:《朝阳沟》作为1958年创作的现代戏,为何能跨越60余年依然成为豫剧空中剧院的“常青树”?

A2:《朝阳沟》能历久弥新,根本原因在于其“扎根人民、反映时代”的创作内核,以及艺术上的高度成就:一是主题的永恒性,剧中对“城乡融合”“青年成长”“劳动价值”的探讨,至今仍具有现实意义,乡村振兴背景下青年返乡创业的故事,让新时代观众产生共鸣;二是人物的鲜活度,银环、栓宝、栓宝娘等角色来自生活,性格真实立体,他们的喜怒哀乐是普通人共通的情感,容易引发观众共情;三是艺术的感染力,唱段朗朗上口,表演质朴自然,既有豫剧的传统韵味,又有现代生活的鲜活气息,实现了“老戏迷爱看、新戏迷愿看”的双赢;四是传承的系统性,空中剧院通过老中青演员同台、不同流派演绎,结合现代传播手段,让剧目在传承中不断创新,始终保持新鲜感,正是这些因素的叠加,让《朝阳沟》成为跨越时代的经典。