天津京剧院作为国家级重点京剧院团,始终以传承与创新京剧艺术为己任,其复排的传统剧目《青石山》便是集中体现艺术底蕴与时代活力的典范之作,这部经典武戏以“降妖除魔”为主线,融合了京剧武打的精妙技艺与人物塑造的细腻情感,经由天津京剧院艺术家们的打磨,既保留了传统剧目的精髓,又注入了符合当代审美的舞台表达,成为展现京剧艺术魅力的重要载体。

《青石山》取材于《吕纯阳飞剑记》等民间传说,故事围绕“青石山妖魔作祟,吕洞宾率神将降妖”展开,剧情以“请神”“斗法”“收妖”为脉络,节奏紧凑,冲突激烈:山妖花得雷残害百姓,吕洞宾奉命下山,途中结识周仓、花云等神将,历经与妖魔的多番斗法,最终以智慧与武艺收服邪祟,还一方安宁,全剧武戏占比超七成,“趟马”“开打”“变脸”等段落密集,对演员的武打功底、身段表现及舞台调度能力提出极高要求,堪称京剧武戏的“试金石”。

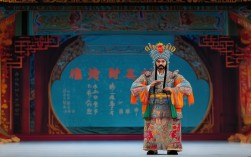

在演绎《青石山》时,天津京剧院充分发挥自身武戏优势,从剧本、表演、舞美等多维度进行创造性转化,演员阵容上,剧院采用“老带新”的梯队配置:资深武生演员饰演吕洞宾,其扮相俊朗,身段潇洒,“剑舞”段落中剑穗翻飞如游龙,配合稳健的台步,将神仙的飘逸与威仪展现得淋漓尽致;花脸演员饰演的周仓,嗓音洪亮,功架沉稳,“耍大刀”时刚劲有力,气势如虹;青年演员饰演的花云,则以脆快的“毯子功”(翻、滚、跌、扑)和“出手功”(扔接兵器)展现新一代武戏演员的活力,与前辈的配合默契十足,既传承了传统,又注入了朝气。

武打设计是《青石山》的核心看点,天津京剧院在传统“档子”(武打套式)、“打出手”(多人配合扔接兵器)的基础上,进行了节奏与层次的优化,群战”段落中,妖魔与神将的穿插跑位更富流动性,兵器的碰撞声与演员的呐喊声交织,配合锣鼓经的“急急风”“四击头”,营造出紧张激烈的战斗氛围;而“收妖”时的“变脸”环节,则通过灯光与造型的配合,实现妖魔原形毕露的视觉效果,增强了戏剧的冲击力,这种“传统武打技巧+现代舞台调度”的融合,让经典武戏既保留了“打”的火爆,又提升了“看”的层次。

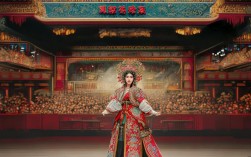

舞台美术方面,天津京剧院摒弃了传统武戏“一桌二椅”的简约风格,为《青石山》打造了写意与写实结合的视觉呈现,背景采用多媒体投影技术,动态呈现青石山的险峻、云雾的缭绕、妖洞的幽暗,增强了场景的空间感与代入感;服装设计上,吕洞宾的鹤氅、周仓的靠旗、妖魔的鳞甲等,均保留传统纹样,同时优化剪裁与面料,使演员动作更灵活,色彩也更鲜明;灯光配合情节变化,如斗法时的冷光、收妖时的暖光,有效烘托了气氛,让传统剧目在视觉上更具现代美感。

传承与创新是天津京剧院复排《青石山》的核心原则,在剧本上,保留了“请神—斗法—收妖”的核心情节,压缩了部分过场戏,强化了武戏的冲突感;在音乐上,传统京胡、锣鼓与合唱伴唱结合,如“请神”段落中加入合唱,以现代音乐元素丰富传统唱腔的层次;在人才培养上,通过“以老带新”让青年演员在实践中学习传统技艺,如老艺术家亲自指导“打出手”的力度与配合,确保武戏的精准与安全,这种“守正不泥古,创新不离宗”的理念,让《青石山》既不失传统韵味,又更符合当代观众的审美需求。

自上演以来,天津京剧院版《青石山》凭借精湛的表演与精良的制作,赢得了广泛好评,在京津冀巡演中,场场爆满,青年观众占比显著提升,许多观众表示“第一次看京剧武戏就被震撼,武打的精彩程度不亚于动作电影”;在京剧艺术节上,该剧荣获“优秀复排剧目奖”,评委称赞其“传统底蕴深厚,舞台呈现富有新意,展现了天津京剧院武戏的独特风格”。

(天津京剧院《青石山》主要角色及演员表)

| 角色 | 行当 | 演员特点 |

|------------|--------|------------------------|

| 吕洞宾 | 武生 | 资深演员,扮相俊朗,剑舞潇洒 |

| 周仓 | 花脸 | 嗓音洪亮,功架沉稳,大刀刚劲 |

| 花云 | 武生 | 青年演员,毯子功扎实,出手脆快 |

| 花得雷(妖)| 净行 | 表演夸张,身段灵活,变脸技艺娴熟 |

(剧目亮点分析)

| 亮点 | 具体表现 |

|------------|--------------------------------------------------------------------------|

| 武打设计 | 融合传统“档子”“打出手”,舞台调度流畅,兵器碰撞与动作配合极具张力 |

| 舞台美术 | 多媒体投影与传统布景结合,服装色彩鲜明,灯光烘托气氛,视觉冲击力强 |

| 传承创新 | 保留核心情节,压缩过场戏,加入合唱伴唱,青年演员“以老带新”培养机制 |

| 观众反响 | 巡演票房火爆,青年观众占比提升,获京剧艺术节“优秀复排剧目奖” |

FAQs:

问:天津京剧院版《青石山》与传统版本相比,有哪些独特的艺术处理?

答:与传统版本相比,天津京剧院版在“武打层次”与“科技赋能”上更具特色,传统版本武戏以“单打独斗”为主,而天津版强化了“群战”的配合性,如妖魔与神将的穿插跑位更富流动性,融入现代武打设计的节奏感,使打斗更具观赏性;科技赋能方面,采用多媒体投影动态呈现青石山场景,配合灯光变化营造沉浸式氛围,同时服装在传统纹样基础上优化剪裁,提升演员动作的灵活性,让传统剧目在视觉与听觉上更具时代感。

问:观看《青石山》这样的京剧武戏时,观众可以从哪些角度欣赏其艺术魅力?

答:观众可从“技艺”“身段”“节奏”三个角度切入:一是“技艺”,重点关注演员的“毯子功”(翻、滚、跌、扑)、“出手功”(扔接兵器)、“把子功”(兵器对打),观察动作的精准度与力度;二是“身段”,欣赏武生、花脸等行当的“功架”(站姿、亮相)、“身段”(台步、转身),如吕洞宾的剑舞、周仓的耍大刀,感受京剧程式化的韵律美;三是“节奏”,留意锣鼓经(如“急急风”“四击头”)与动作的配合,体会京剧“以节奏叙事”的独特魅力,感受武戏“急打缓收”的戏剧张力。