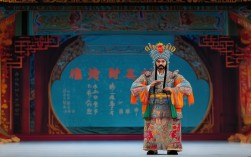

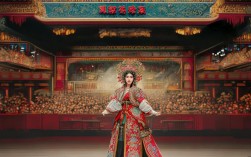

京剧《柳荫记》取材于“梁祝”传说,以小生行当塑造的梁山伯是剧中最具光彩的形象之一,小生分为巾生、雉尾生、官生、武生等,梁山伯属巾生(又称文小生),唱腔讲究清亮婉转、儒雅中蕴含深情,通过唱段将人物的书卷气、纯真情与悲剧命运展现得淋漓尽致,以下是其核心唱段解析:

“书房门前一枝梅”是梁山伯初入杭州求学时的开篇唱段,以【西皮原板】起唱,“书房门前一枝梅,树上鸟儿对打对,喜春来”等唱词,明快的节奏勾勒出少年梁山伯的纯真与对同窗生活的憧憬,此处唱腔运用“擞音”技巧,尾音轻扬,如春风拂柳,既表现人物见祝英台(女扮男装)时的怦然心动,又暗合“十八相送”前期的欢愉氛围,老艺人叶盛兰演绎时,在“对打对”三字加入顿挫,似有调侃之意,将同窗情谊中的微妙情愫藏于旋律之中。

“记得那年春方好”是“十八相送”中的核心唱段,梁山伯送祝英台至长亭,一路回忆同窗情谊,唱腔转为【西皮二六】转【流水】。“记得那年春方好,与你结拜在草桥”以叙述性行腔铺陈往事,平稳中带着温暖;而“过了一山又一山,前行到了凤凰山”等句,通过节奏的渐快与旋律的上扬,表现人物的不舍与对未来的期许,此处小生的“嘎调”技巧运用精妙,“凤凰山上百花开”一句尾音陡然拔高,既显山势之险,更喻情路之阻,为后续“楼台会”的悲剧埋下伏笔。

“山伯临终”是全剧高潮,梁山伯得知英台被逼嫁马家,气绝于病榻,唱段以【二黄导板】起势,“听樵楼打罢了初更时候”如泣如诉,用散板的自由节奏表现人物的濒死之态;转【二黄原板】后,“英台妹你莫悲伤,为兄黄泉路漫长”唱腔苍凉悲怆,真假声交替中尽显肝肠寸断,叶盛兰在此处创造性地融入“脑后音”,使声音穿透力更强,将“一死何足惜,只恨不见梁祝化蝶飞”的绝望与不甘推向极致,成为小生“悲情戏”的典范。

以下是主要唱段概览:

| 唱段名称 | 核心情感 | 唱腔特点 | 代表词句 |

|---|---|---|---|

| 书房门前一枝梅 | 初见情愫、憧憬 | 西皮原板,明快流畅,装饰音多 | 书房门前一枝梅,树上鸟儿对打对 |

| 记得那年春方好 | 离别不舍、牵挂 | 西皮二六转流水,节奏渐快 | 记得那年春方好,与你结拜在草桥 |

| 山伯临终 | 悲愤绝望、诀别 | 二黄导板转原板,苍凉高亢 | 英台妹你莫悲伤,为兄黄泉路漫长 |

这些唱段不仅展现了京剧小生唱腔的艺术魅力,更通过音乐语言完成了梁山伯从纯真少年到悲情形象的塑造,成为“梁祝”故事在京剧舞台上的永恒注脚。

FAQs

问:《柳荫记》中小生的唱腔与其他文小生剧目相比有何独特之处?

答:传统文小生剧目如《玉堂春》《凤还巢》多以【西皮】唱腔为主,风格婉约华丽;而《柳荫记》因剧情需要,在保留【西皮】明快特点的同时,大量融入【二黄】悲怆腔调,形成“欢愉时如溪水潺潺,悲戚时如惊涛拍岸”的对比,梁山伯的唱段更注重“以情带声”,如“山伯临终”通过气口控制与音色变化,将书生的儒雅与悲愤融为一体,突破了文小生“重唱功、轻情感”的传统范式。

为什么“记得那年春方好”能成为观众耳熟能详的经典唱段?

答:该唱段的成功在于“以简驭繁”:旋律上,【西皮二六】的节奏如行云流水,既有叙事的清晰度,又有抒情的感染力;唱词上,“过了一山又一山”等句既描绘沿途景物,又暗喻情感递进,双关手法耐人寻味;情感上,它将同窗情、儿女情、离别情浓缩于短短十几句唱词中,与后续“楼台会”“哭坟”的悲剧形成强烈反差,让观众在“美好”中预见“破碎”,更具艺术张力,其朗朗上口的旋律也便于传唱,使其超越剧目的限制,成为京剧小生的“名片式”唱段。