豫剧《花木兰》是中国戏曲宝库中的经典剧目,以其动人的故事、鲜明的艺术特色和深厚的文化内涵,成为豫剧常派艺术的代表作之一,更是中国传统戏曲在民间广泛传播的典范,该剧改编自北朝民歌《木兰辞》,讲述了花木兰女扮男装、替父从军的传奇故事,既展现了她忠孝两全的家国情怀,也凸显了女性突破时代局限的勇敢与担当,自诞生以来便深受观众喜爱,跨越时空依然具有强大的艺术感染力。

创作背景与剧情梗概

豫剧《花木兰》的成型与豫剧大师常香玉密不可分,1951年,为响应国家“抗美援朝,保家卫国”的号召,常香玉决心带领剧社进行巡回义演,用演出收入为志愿军捐赠一架战斗机,她选择《花木兰》这一题材,正是看中了其“替父从军”的忠孝精神与时代需求高度契合,在短短半年内,常香玉带领剧社成员走遍河南、陕西、湖北等地,演出170多场,最终成功捐赠“香玉剧号”战斗机,而《花木兰》也在此次义演中经过反复打磨,成为豫剧舞台上的不朽丰碑。

剧情以《木兰辞》为蓝本,以“告别”“从军”“立功”“归宁”为核心脉络展开:北魏时期,边关告急,朝廷征兵,花木兰见年迈父亲位列军籍,忧心忡忡,遂女扮男装,代父从军,临行前,她对天盟誓,若不能平安归来,便终身不嫁,军营中,花木兰凭借坚韧意志刻苦习武,更以智慧勇武屡立战功:她与战友贺文廷等情同手足,在抵御突厥的战斗中冲锋陷阵,破解敌军计谋,最终帮助朝廷取得胜利,天子欲封官加爵,花木兰却婉拒荣华,只求“尚书郎”不如“故乡田”,骑上快马返乡,回到家中,她换上女儿装,战友们惊见“花将军”竟是红妆,感叹“不知谁是木兰郎”。

艺术特色与表演风格

豫剧《花木兰》的成功,离不开其鲜明的艺术特色,尤其是常派唱腔与表演艺术的完美融合,在唱腔上,常香玉将豫东调的高亢明快与豫西调的深沉委婉相结合,创造出刚柔并济的“常派”风格,剧中经典唱段《刘大哥讲话理太偏》,以豫东调为基础,节奏明快,旋律跌宕,花木兰在唱段中“谁说女子享清闲”“男子打仗到边关,女子纺织在家园”的诘问,既是对传统偏见的有力反驳,也展现出女性力量的觉醒,成为脍炙人口的“豫剧金曲”,而《花木兰羞答答施礼拜上》等唱段,则运用豫西调的细腻婉转,将花木兰归家时的娇羞与对亲情的眷恋刻画得淋漓尽致,刚柔对比间,人物形象立体丰满。

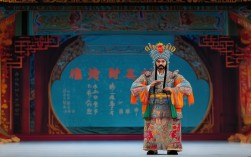

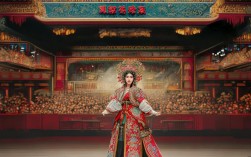

表演上,该剧注重“文武兼备”,花木兰的“男装”戏份要求演员展现出英姿飒爽的武将气概,如《巡营》一场中的趟马、打斗等动作,刚劲利落,尽显沙场豪情;而“女装”戏份则需回归女性的柔美,如《归宁》一场中,通过水袖、台步等程式化表演,将花木兰卸下戎装后的女儿情态展现得楚楚动人,常香玉在塑造这一角色时,尤其注重眼神的运用——军营中的坚毅、面对战友时的坦诚、归家后的羞赧,都通过眼神传递,让“花木兰”成为有血有肉的舞台形象。

该剧在音乐伴奏上保留了豫剧以梆子腔为主的特色,板式丰富,既有【二八板】的稳健,也有【快二八】的激昂,配合板胡、唢呐等乐器,营造出或紧张激烈或抒情婉转的舞台氛围,增强了故事的戏剧张力。

社会影响与文化传承

《花木兰》自诞生以来,不仅成为豫剧的“看家戏”,更成为中国戏曲走向世界的文化符号,1952年,常香玉携《花木兰》参加全国第一届戏曲观摩演出,荣获演员一等奖,该剧从此被全国多个剧种移植,京剧、越剧、黄梅戏等均有不同版本,足见其艺术生命力,2000年,迪士尼公司根据豫剧《花木兰》的故事元素改编动画电影,虽在细节上有所改动,但“忠勇真”的核心精神与常香玉塑造的花木兰形象深入人心,让这一中国故事在全球范围内引发关注。

在当代,《花木兰》依然是豫剧舞台上的常演剧目,陈巧菊、虎美玲等豫剧名家均曾演绎过这一角色,常香玉的艺术精神通过一代代演员得以传承,2021年,为纪念常香玉百年诞辰,豫剧《花木兰》复排演出,以传统声腔结合现代舞台技术,让经典剧目焕发新彩,提醒着观众:花木兰的故事不仅是传奇,更是中华民族“家国同构”“忠孝两全”价值观的艺术化表达,其蕴含的勇气与担当,在今天依然具有现实意义。

豫剧《花木兰》艺术特色简表

| 类别 | |

|---|---|

| 代表唱段 | 《刘大哥讲话理太偏》《花木兰羞答答施礼拜上》《将军在战场》等 |

| 唱腔特点 | 以常派唱腔为核心,融合豫东调高亢与豫西调婉转,真假声结合,刚柔并济 |

| 表演特色 | 文武兼备:男装戏份英武飒爽(武打、趟马),女装戏份柔美娇羞(水袖、台步) |

| 音乐伴奏 | 以梆子腔为基础,板式丰富(二八板、快二八等),配器以板胡、唢呐为主 |

| 人物塑造 | 突出花木兰“忠孝两全”“巾帼不让须眉”的双重身份,通过眼神、身段展现内心 |

相关问答FAQs

问题1:常香玉大师为何选择《花木兰》进行义演?

解答:1951年,抗美援朝战争爆发,常香玉希望为志愿军捐赠一架战斗机,需通过义演筹集资金,她选择《花木兰》,一方面因为“替父从军”的故事契合“保家卫国”的时代主题,花木兰的忠勇精神能激发观众的爱国热情;《花木兰》作为传统剧目,故事家喻户晓,艺术基础扎实,便于快速打磨并引起观众共鸣,义演不仅成功捐赠“香玉剧号”战斗机,《花木兰》也成为常香玉的代表作,实现了艺术价值与社会价值的统一。

问题2:豫剧《花木兰》中“花木兰”这一角色为何能成为经典艺术形象?

解答:花木兰的经典性源于多重维度:人物本身具有传奇色彩——女扮男装、代父从军的故事打破了传统性别束缚,满足了观众对“巾帼英雄”的想象;常香玉的表演艺术赋予角色灵魂,她通过唱腔的刚柔转换、表演的文武兼备,将花木兰的坚毅、聪慧、柔情融为一体,塑造了有血有肉的艺术形象;剧目传递的“忠孝两全”“家国情怀”主题,与中华民族的传统价值观高度契合,使其超越时代,成为承载文化精神的艺术符号,正是这些因素的叠加,让“花木兰”在戏曲舞台上历久弥新。