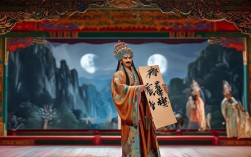

明崇祯十七年(1644年)三月十九日凌晨,北京城破,崇祯皇帝朱由检在煤山(今景山)寿皇亭旁的一棵槐树上自缢身亡,结束了风雨飘摇的大明王朝,这段充满悲怆色彩的历史,不仅成为史书上的沉重一笔,更在戏曲舞台上被反复演绎,其中豫剧以丝弦伴奏为载体,将“崇祯吊死梅山”的悲剧故事转化为极具张力的舞台艺术,既保留了历史的厚重感,又融入了地方戏曲的独特审美。

历史与艺术的交织:从“煤山自缢”到“梅山遗恨”

“崇祯吊死梅山”的叙事,核心源于史实却略作艺术化处理,历史上的煤山自缢,是崇祯在李自成起义军攻入内城、无路可走时的最终选择:他先逼死周皇后,砍伤女儿长平公主,再于煤山自缢,衣襟上留有遗诏:“朕死,无面目见祖宗,自去冠冕,以发覆面,任贼分裂,勿伤百姓一人。”这一场景充满了末代君王的孤独、悔恨与绝望,而在豫剧演绎中,“梅山”成为煤山的艺术化象征,既保留了“山”的意象(煤山本为人工堆砌的土山,古称“万岁山”,民间或称“梅山”),又通过戏曲的虚拟性强化了悲剧氛围——梅山的孤寂、槐树的萧瑟,成为崇祯内心世界的投射。

豫剧作为中原地区的大剧种,擅长表现历史题材的宏大叙事与人物情感的细腻刻画,在“崇祯吊死梅山”的剧目中,编剧并未简单复述历史,而是通过“宫变-逃亡-自缢”的情节铺陈,聚焦崇祯在最后时刻的复杂心理:既有对奸臣误国的愤懑(如痛斥魏忠贤余孽),又有对百姓苦难的愧疚(遗诏中“勿伤百姓”的嘱托),更有对亡国的无奈与对祖宗的愧怍,这种多层次的情感表达,为演员的表演提供了广阔空间,也为丝弦音乐的介入奠定了情感基调。

丝弦:悲剧灵魂的听觉载体

丝弦乐器(以二胡、三弦、琵琶为主)在豫剧中承担着烘托气氛、塑造人物的核心功能,在“崇祯吊死梅山”剧目中,其运用堪称“以声写情,以情带境”,具体而言,丝弦的旋律、节奏与音色,与剧情发展和人物心理形成了深度呼应。

低沉的慢板:末路的悲鸣

崇祯自缢前的高潮戏,常以【慢板】或【导板】开场,二胡用中低音区拉出长音,如泣如诉,模拟寒风掠过梅林的萧瑟;三弦的轮指则似心跳逐渐沉重,暗示崇祯从“不甘”到“绝望”的心理转变,当崇祯唱出“梅山孤树寒鸦噪,孤家寡人走投无路”时,二胡的滑音与颤音结合,将声音的“撕裂感”与人物内心的崩溃融为一体;而琵琶的轮拂,则如同历史的洪流,将个体命运裹挟其中,凸显“大势已去”的无力感。

急促的快板:危机的具象化

在“宫城被围”“崇祯斩妃”等冲突场景中,丝弦节奏骤然加快,三弦的弹挑密集如雨,二胡的快弓铿锵如刀,配合打击乐的板鼓,营造出“兵临城下”的紧张氛围,当起义军攻入紫禁城的鼓声传来,三弦的“扫弦”技法模拟金戈交击,二胡的“跳弓”表现崇祯的惊慌失措,音乐与表演共同构建出“大厦将倾”的视觉与听觉冲击。

静默中的余韵:死亡的诗意

自缢场景的处理,戏曲常以“静”胜“动”,此时丝弦音乐骤停,仅留二胡的泛音或单音长音,如“余音绕梁”却更显空寂,崇祯将白绫系上槐树枝,转身望向皇宫方向时,二胡用极弱的“气音”拉出一个下行滑音,配合演员的凝滞动作,将“生离死别”的悲怆推向极致;而白绫收紧的瞬间,音乐戛然而止,留白中留给观众无尽的思考空间——这种“以简驭繁”的处理,正是丝弦音乐与戏曲美学结合的典范。

以下是丝弦乐器在剧目中的具体运用场景及功能简表:

| 乐器 | 技法 | 场景 | 功能效果 |

|---|---|---|---|

| 二胡 | 慢板滑音、颤音 | 崇祯独白(悔恨) | 渲染悲怆,刻画内心矛盾 |

| 三弦 | 轮指、扫弦 | 宫城被围(危机) | 制造紧张感,强化冲突张力 |

| 琵琶 | 轮拂、滚奏 | 回忆盛景(对比) | 形成今昔对比,凸显悲剧性 |

| 合奏 | 慢板长音+泛音 | 自缢高潮(死亡) | 营造空寂氛围,升华悲剧主题 |

豫剧的独特演绎:人物塑造与舞台美学

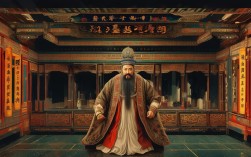

不同于京剧的“雍容典雅”或越剧的“婉约细腻”,豫剧在表现“崇祯吊死梅山”时,展现出“粗粝中的深情”与“悲壮中的力量”,这种特质体现在三个方面:

一是唱腔的“直抒胸臆”,豫剧唱腔以“真声为主,假声为辅”,高亢激越却不失细腻,崇祯的核心唱段如《悔恨歌》,用【二八板】的节奏变化,从“恨奸臣误国邦”的愤慨,到“叹百姓遭了殃”的愧疚,再到“梅山上吊死我孤家”的绝望,唱腔由强转弱,音域跨度极大,既展现了演员的功底,也凸显了人物从“帝王”到“囚徒”的身份落差。

二是表演的“生活化”,豫剧强调“贴近生活”,崇祯的舞台形象并非“不食人间烟火”的帝王,而是有血有肉的“普通人”:他慌乱中整理衣冠的细节、自缢前颤抖的手指、望向皇宫时浑浊的眼神,都通过演员的“体验式表演”让观众感受到“末路之君”的脆弱与可悲,这种“去神圣化”的处理,反而让悲剧更具感染力。

三是舞台的“写意性”,传统豫剧舞台布景简洁,一桌二椅即可象征皇宫或梅山,在“自缢”场景中,仅用一棵倾斜的“槐树”(用布景或演员虚拟)和一条白绫,配合丝弦音乐的烘托,便营造出“天地同悲”的意境,这种“以虚写实”的手法,让观众将注意力集中在人物情感与音乐氛围上,实现了戏曲“写意美学”的极致。

悲剧的当代回响

豫剧“丝弦崇祯吊死梅山”的演绎,不仅是对历史事件的艺术再现,更是对“兴衰”“责任”“人性”的永恒追问,崇祯的悲剧,既是个人性格的悲剧(刚愎自用、猜忌多疑),也是王朝制度的悲剧(宦官专权、党争内耗),更是时代的悲剧(天灾人祸、积重难返),当丝弦的悲鸣在舞台上响起,观众看到的不仅是一位皇帝的死亡,更是一个王朝的挽歌,一种对“人”与“历史”的深刻反思,这种反思,在当代依然具有现实意义——它提醒我们,无论时代如何变迁,对民生的关注、对责任的担当,始终是避免悲剧重演的关键。

相关问答FAQs

Q1:豫剧中的“崇祯吊死梅山”与历史事实有哪些差异?

A1:艺术演绎与历史记载必然存在差异,主要区别在于:①地点称谓,史实为“煤山”,豫剧艺术化为“梅山”,强化了“孤山”的意象;②情节增补,如虚构“崇祯斩妃”“太监告密”等戏剧冲突,以增强剧情张力;③情感聚焦,历史中崇祯的遗诏更侧重“愧对祖宗”,豫剧则强化了对“百姓苦难”的愧疚,突出了“民本”思想的当代解读,但这些差异并未违背历史核心,反而通过艺术加工让人物更丰满、主题更深刻。

Q2:丝弦音乐在豫剧悲剧剧目中为何能产生如此强的感染力?

A2:丝弦乐器的音色特性与悲剧情感高度契合,二胡的“近似人声”能细腻表现人物的哭腔与叹息,三弦的“颗粒感”能模拟心跳或鼓点的紧张,琵琶的“泛音”则能营造空寂与余韵,丝弦音乐的“线性思维”(单旋律为主)与戏曲“唱腔为主”的特点相辅相成,通过旋律的起伏、节奏的变化,直接作用于听众的听觉与情感,实现“以声传情、以情动人”的艺术效果,这是其他乐器(如唢呐的嘹亮、板鼓的铿锵)难以替代的。