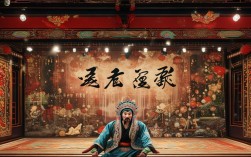

京剧作为中国国粹,其唱段凝聚着传统艺术的精髓,“风潇潇雾漫漫”便是其中极具代表性的经典唱段,这段唱段出自传统京剧《杨家将》,由老生行当饰演的老令公杨继业在两狼山被困、兵败被围时演唱,通过苍凉悲壮的唱腔与深沉的唱词,刻画出一位忠烈老将的绝望、愤懑与不屈,成为京剧舞台上久演不衰的“骨子老戏”。

唱段背景与文学内涵

“风潇潇雾漫漫”的故事背景设定在北宋年间,杨家将为保大宋江山,在两狼山与辽军展开殊死搏杀,由于奸臣潘仁美的陷害,杨家军陷入重围,粮草断绝,援军不至,老令公杨继业年事已高,却仍率部死战,最终因战马陷入泥潭、身负重伤,被辽军围困在苏武庙前,他遥望大宋疆土,悲从中来,唱出了这段千古绝唱。

唱词以景起兴,“风潇潇雾漫漫,尘沙卷日暗”开篇,便营造出一种天昏地暗、前路茫茫的悲怆氛围。“风”“雾”“尘沙”不仅是自然环境的描绘,更暗喻了杨家军所处的绝境——朝廷昏暗、奸臣当道,忠良之士报国无门,紧接着,“老令公,困两狼山,内无粮草外无援”直接点明困境,“内无粮草”是物质上的绝境,“外无援”则是精神上的打击,道尽了杨继业对朝廷不作为的失望与愤懑。

唱段中,“想当年,金沙滩,血战辽番”的回忆与“到如今,被困苏武庙,进退两难”的现实形成强烈对比,通过今昔境遇的落差,凸显出英雄末路的悲凉。“杨继业,我生是宋臣,死是宋鬼”一句掷地有声,将杨继业“精忠报国”的忠烈品格展现得淋漓尽致,即便身陷绝境,仍不改对大宋的赤胆忠心,结尾处“碰碑”的决绝,更是将这种悲壮推向高潮——与其被俘受辱,不如以死明志,用生命践行“忠义”二字。

音乐艺术与表演特色

从音乐角度看,“风潇潇雾漫漫”以京剧“二黄”声腔为基础,通过“导板—原板—散板”的板式转换,形成跌宕起伏的情感层次。

开篇“风潇潇雾漫漫,尘沙卷日暗”采用“二黄导板”,这种板式节奏自由,旋律开阔而苍凉,演员通过拖腔和假声的运用,仿佛将听众带入那风沙弥漫的古战场,感受到杨继业内心的迷茫与悲愤,导板之后,自然转入“二黄原板”,“老令公,困两狼山,内无粮草外无援”等唱词以中速平稳的节奏推进,叙事性增强,既交代了困境,又通过“内无”“外无”的重复,强化了绝望感。

在回忆往昔“想当年,金沙滩,血战辽番”时,唱腔转为激昂,旋律上扬,表现出杨继业对昔日英勇的追忆与自豪;而回到现实“到如今,被困苏武庙,进退两难”时,旋律又陡然下沉,节奏放缓,形成今昔对比的张力,结尾处“碰碑”的“杨继业,我生是宋臣,死是宋鬼”采用“二黄散板”,节奏更加自由,字字铿锵,句句泣血,将杨继业宁死不屈的决心推向顶点。

表演上,饰演杨继业的老生演员需通过“唱、念、做、打”的综合塑造,展现人物内心的复杂情感,唱到“风潇潇雾漫漫”时,演员需配合苍凉的眼神和沉稳的身段,表现老将的疲惫与忧思;唱到“血战辽番”时,眼神需变得锐利,身姿挺拔,再现当年的英勇;而在“碰碑”前的顿足、甩袖等动作,则需表现出决绝与悲愤,不同流派的演员对这段唱段的处理各有特色:如马派(马连良)讲究“巧、俏、帅”,在悲愤中透着洒脱;谭派(谭鑫培)则注重“哀、怨、沉”,将悲凉感渲染到极致;余派(余叔岩)则以“刚、健、美”著称,通过醇厚的唱腔展现人物的忠烈气节。

文化意蕴与当代价值

“风潇潇雾漫漫”之所以能成为经典,不仅在于其艺术上的精湛,更在于其承载的文化内涵,它不仅是杨继业个人命运的写照,更是中国传统“忠义”文化的集中体现——在困境中坚守信念,在危难时舍生取义,这种精神超越了时代,成为中华民族精神谱系的重要组成部分。

在当代,这段唱段依然具有强烈的感染力,当演员在舞台上唱出“风潇潇雾漫漫”时,观众不仅能感受到京剧艺术的魅力,更能体会到老令公杨继业那种“明知不可为而为之”的悲壮与执着,这种精神激励着人们在面对困难时不退缩,在坚守道义时不放弃,这正是传统艺术在当代的生命力所在。

“风潇潇雾漫漫”的唱词与音乐也体现了京剧“虚实结合”的美学追求,舞台上的布景可能只有简单的桌椅,但通过演员的唱腔、身段和观众的想象,两狼山的风沙、苏武庙的荒凉、杨继业的悲愤都变得栩栩如生,这种“以形写神”“以简驭繁”的艺术手法,正是京剧区别于其他戏剧形式的独特魅力。

不同流派“风潇潇雾漫漫”唱腔特点对比

| 流派代表 | 唱腔特点 | 情感表达 | 代表作品中的处理 |

|---|---|---|---|

| 马派(马连良) | 行腔流畅,节奏明快,注重“抑扬顿挫” | 悲愤中透着洒脱,刚柔并济 | “风潇潇”的“潇”字用颤音处理,既显苍凉又带一丝不屈 |

| 谭派(谭鑫培) | 嗓音醇厚,行腔委婉,讲究“字正腔圆” | 哀怨深沉,悲凉感强烈 | “尘沙卷日暗”的“暗”字拖腔较长,突出绝望心境 |

| 余派(余叔岩) | 唱腔刚劲,吐字清晰,注重“气口” | 忠烈之气外显,内敛而有力 | “杨继业,我生是宋臣”的“生”字用爆发音,突出决心 |

相关问答FAQs

Q1:“风潇潇雾漫漫”这段唱段在京剧《杨家将》中起到了什么作用?

A1:这段唱段是《杨家将》中刻画杨继业人物形象的核心唱段,起到了承上启下的关键作用,从内容上看,它集中展现了杨继业被困两狼山时的绝望、愤懑与忠烈,使人物形象更加丰满立体;从情感上看,通过“风”“雾”等意象营造悲凉氛围,为后续“碰碑自尽”的情节做铺垫,增强了戏剧的感染力;从主题上看,它深化了“精忠报国”“忠义千秋”的主题,使杨家将的故事更具思想深度。

Q2:为什么说“风潇潇雾漫漫”是京剧老生唱腔的“试金石”?

A2:这段唱段对老生演员的唱功、表演和情感把控能力要求极高,唱腔上融合了“二黄导板”“原板”“散板”等多种板式,需要演员具备扎实的嗓音条件和节奏把控能力,尤其是导板的自由拖腔和散板的情感收放,极易暴露唱功短板;表演上需要通过眼神、身段等细节,将杨继业“老将悲歌”的复杂情绪外化,考验演员的舞台表现力;情感上需要准确把握“悲愤”“绝望”“忠烈”的多重层次,既要唱出英雄末路的苍凉,又要唱出宁死不屈的气节,这对演员的艺术理解力是极大的挑战,能否演绎好“风潇潇雾漫漫”,成为衡量老生演员艺术水平的重要标准,故有“试金石”之称。