上党二黄是流行于山西晋东南地区(古上党郡)的稀有戏曲剧种,2008年被列入国家级非物质文化遗产名录,被誉为“上党戏曲的活化石”,它以皮黄腔为主体,融合昆曲、梆子及民间小调的艺术元素,形成兼具北方戏曲的豪迈与地方韵味的独特风格,至今已有近三百年历史。

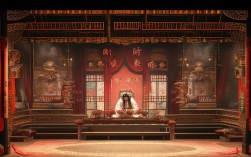

清代中后期,随着晋商文化的兴盛,上党地区成为南北戏曲交流的重要枢纽,徽班进京后,其“二黄”声腔随商路传入晋东南,与当地梆子腔、昆曲曲牌及民间歌舞相结合,逐渐演变为具有地域特色的上党二黄,早期多在庙会、堂会演出,剧目多取材历史故事与民间传说,以“三小戏”(小生、小旦、小丑)为主,后发展为生旦净末丑行当齐全的大剧种。

上党二黄的艺术魅力体现在声腔、音乐、表演三大方面,其声腔体系以“二黄”为核心,分“正二黄”“反二黄”“西皮”等板式,节奏有慢板、原板、流水板、散板等,唱腔既保留了徽剧二黄的苍劲古朴,又融入了上党方言的“硬朗”特质,老生唱腔如“铜钟般浑厚”,青衣唱腔似“流水般婉转”,音乐伴奏以“文场”“武场”划分,文场主奏“二黄胡琴”(琴筒较大,音色醇厚),辅以月琴、三弦、笛子;武场则采用“上党锣鼓”,其“十大鼓点”节奏鲜明,如“紧急风”“慢长锤”等,极具地方辨识度,表演上讲究“唱念做打”并重,武戏有“靠旗翻飞”“刀枪对舞”的硬桥硬马,文重则以“水袖功”“髯口功”见长,如《徐策跑城》中老生“白髯飘动、踉跄上城”的身段,堪称经典。

代表剧目多承载着历史记忆与民间智慧,可分为历史正剧、民间故事戏和武戏三类,历史正剧如《打金枝》,通过郭子仪寿宴上郭暧与升平公主的冲突,展现唐代宫廷伦理与家国情怀;民间故事戏《芦花荡》以三国张飞为核心,通过“三气周瑜”的改编,凸显上党二黄的武戏特色;武戏《雁翎甲》则展现“时迁盗甲”的轻功与翻扑技艺,令人叹为观止,这些剧目不仅情节曲折,更融入了上党地区的民俗风情,如《清风亭》中“赶考”场景中的方言对白,极具生活气息。

随着时代变迁,上党二黄面临传承困境,20世纪80年代后,专业剧团数量锐减,年轻演员断层,传统剧目逐渐流失,近年来,政府通过“非遗进校园”“名家收徒”“数字化保护”等措施推动传承,晋城市上党二黄剧团定期开展惠民演出,老艺人录制教学视频,让这门古老艺术焕发新生,上党二黄不仅是晋东南的文化符号,更是研究中国戏曲演变的重要活态资料。

| 声腔板式 | 节奏特点 | 代表唱段 |

|---|---|---|

| 正二黄 | 慢板、原板,节奏沉稳 | 《徐策跑城》“千岁爷……” |

| 反二黄 | 散板、流水板,情绪激昂 | 《芦花荡》“怒气冲……” |

| 西皮 | 明快流畅,多表现欢快 | 《打金枝》“夫妻相敬……” |

| 代表剧目 | 剧情简介 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《徐策跑城》 | 徐策为薛家冤情跑上金殿奏本 | 老生唱腔为主,身段“三跑三跌” |

| 《打金枝》 | 郭暧怒打升平公主,郭子仪赔罪 | 文武兼备,展现宫廷礼仪与夫妻情 |

| 《芦花荡》 | 张飞设计捉拿周瑜,展现三国智谋 | 武戏翻扑,“大刀花”绝技 |

FAQs:

Q1:上党二黄和京剧二黄有什么区别?

A1:二者虽同属皮黄腔体系,但差异显著,音乐上,上党二黄主奏“二黄胡琴”,琴筒较大,音色更质朴;京剧则用京胡,音色高亢,唱腔上,上党二黄受上党方言影响,吐字“硬朗”,尾音拖长;京剧唱腔更华丽,讲究“字正腔圆”,剧目上,上党二黄多保留早期徽剧的“江湖戏”,如《清风亭》;京剧则经程长庚等改革,形成更成熟的“京朝派”剧目。

Q2:上党二黄为什么被称为“上党戏曲的活化石”?

A2:这一称谓源于其独特的“活态传承”价值,上党二黄保留了清代徽班二黄的原始声腔特点,如“正二黄”的“三眼板”节奏,未受后世京剧、梆子等剧种的过多同化;其剧目、表演形式(如“靠旗功”)中蕴含着晋东南地区的民俗基因,为研究中国戏曲从“花部”到“雅部”的演变提供了珍贵样本,故被学界称为“活化石”。