京剧《法门寺》是传统京剧中的经典“袍带戏”,取材于明朝真实案件“明朝大礼议”背景下的虚构故事,以明代权阉刘瑾为主角,通过“法门寺告状”这一核心事件,串联起宫廷权谋、官场腐败与民间冤屈,展现了封建社会司法黑暗与底层民众的反抗精神,是集唱、念、做、打于一体的代表性剧目,全剧结构严谨,人物鲜明,既有对权贵的辛辣讽刺,也有对正义的艰难求索,至今仍是京剧舞台上久演不衰的保留剧目。

剧情始于陕西眉县,民女宋巧姣与书生傅朋青梅竹马,傅朋赠玉佩定情,宋巧姣之兄宋良与刘媒婆之子刘彪争执,刘彪怀恨在心,与地痞宋兴儿设计诬陷宋良盗取珠宝,并杀人灭口,眉县县令赵廉昏聩糊涂,严刑逼供,将宋良屈打成招,判死罪下狱,宋巧姣为兄伸冤,得知傅朋之舅刘瑾(实为傅朋族叔,时为司礼监掌印太监)将赴法门寺进香,便与表妹孙玉姣商议,由孙玉姣引路,在法门寺向刘瑾拦轿告状,刘瑾借机显示权势,将赵廉、宋兴儿、刘彪等人一并带回京城审理,在“大审”一场中,刘瑾假意公正,实则利用此案打压异己、彰显威势,最终在众目睽睽之下查明真相,释放宋良,严惩真凶,赵廉因昏庸被革职,全剧以“冤情得雪”收场,却暗含对封建司法“人治”本质的深刻批判——正义的实现并非源于制度完善,而是仰仗权贵一时的“善念”。

剧中主要人物性格鲜明,推动剧情层层递进,刘瑾作为核心人物,虽为反派,却非脸谱化的奸臣,其阴鸷专权与权谋算计贯穿始终:既利用宋巧姣告状打击朝臣,又借审案之机彰显权势,是封建官僚集团腐朽性的缩影,宋巧姣则是底层民众的代表,她不畏强权,从最初的柔弱闺秀到主动告状、据理力争,展现了非凡的勇气与智慧,其“告状”不仅是为兄伸冤,更是对封建司法体系的绝望反抗,县令赵廉则代表了昏聩无能的封建官僚,他偏听偏信、严刑逼供,最终自食恶果,映射出地方司法的普遍腐败,傅朋的书生意气、孙玉姣的天真烂漫、刘彪的凶狠狡诈,共同构成了明代社会各阶层的众生相,使剧情更具现实深度。

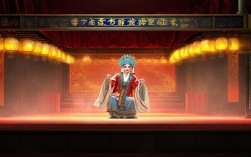

从艺术特色看,《法门寺》充分体现了京剧“唱念做打”的综合魅力,唱腔上,刘瑾的架子花脸唱腔雄浑威严,如“郡马爷近前看端详”一段,尽显权阉气派;宋巧姣的青衣唱腔则婉转悲怆,如“宋巧姣在庙中泪如雨下”,将民女的冤屈与无助表现得淋漓尽致,念白方面,剧中大量运用京白与韵白结合,如刘瑾与贾桂的插科打诨,既讽刺了谄媚之徒,又调节了舞台气氛,表演上,“大审”一场的群戏调度极为讲究,刘瑾高踞堂上,官员跪拜两侧,宋巧姣跪诉冤情,通过身段、眼神的细微变化,将权力等级与人物心理展现得淋漓尽致,剧中“法门寺进香”“三公堂审案”等场景的服饰、道具考究,如刘瑾的蟒袍玉带、宋巧姣的素衣罗裙,既符合人物身份,也增强了舞台的视觉冲击力。

相关问答FAQs

问:《法门寺》中“大审”一场为何成为全剧高潮?

答:“大审”一场是全剧的核心冲突集中爆发点,其高潮地位体现在三方面:一是戏剧冲突的集中,刘瑾、赵廉、宋巧姣、真凶等多方人物汇聚一堂,冤情、权谋、司法公正等矛盾在此交织碰撞;二是人物性格的极致展现,刘瑾的权谋算计(借审案立威)、赵廉的色厉内荏(面对刘瑾时的谄媚与面对冤情时的懦弱)、宋巧姣的据理力争(不畏权贵、指证真凶)在此场景中表现得淋漓尽致;三是主题思想的深化,通过“人治”下的“公正”表象,揭露了封建司法“权大于法”的本质,即使冤案得以昭雪,也是依赖于刘瑾的个人意志而非制度保障,具有深刻的批判意义。

问:宋巧姣这一形象为何能引发观众共鸣?

答:宋巧姣的形象之所以深入人心,源于其身上体现的“弱者的反抗”精神与对正义的执着追求,她身处封建底层,作为女性,面对兄长冤死、官府腐败,本应是沉默的受害者,却选择主动出击,以“拦轿告状”这一惊人之举挑战强权,展现了非凡的勇气;她的反抗并非鲁莽行事,而是有策略、有韧性,从收集证据到设计接近刘瑾,体现了底层民众在绝境中的智慧;她的诉求朴素而真挚——只为“兄冤得雪”,这种对公平正义的渴望超越了时代,与现代社会对司法公正的追求形成呼应,因此能引发观众跨越时空的情感共鸣。