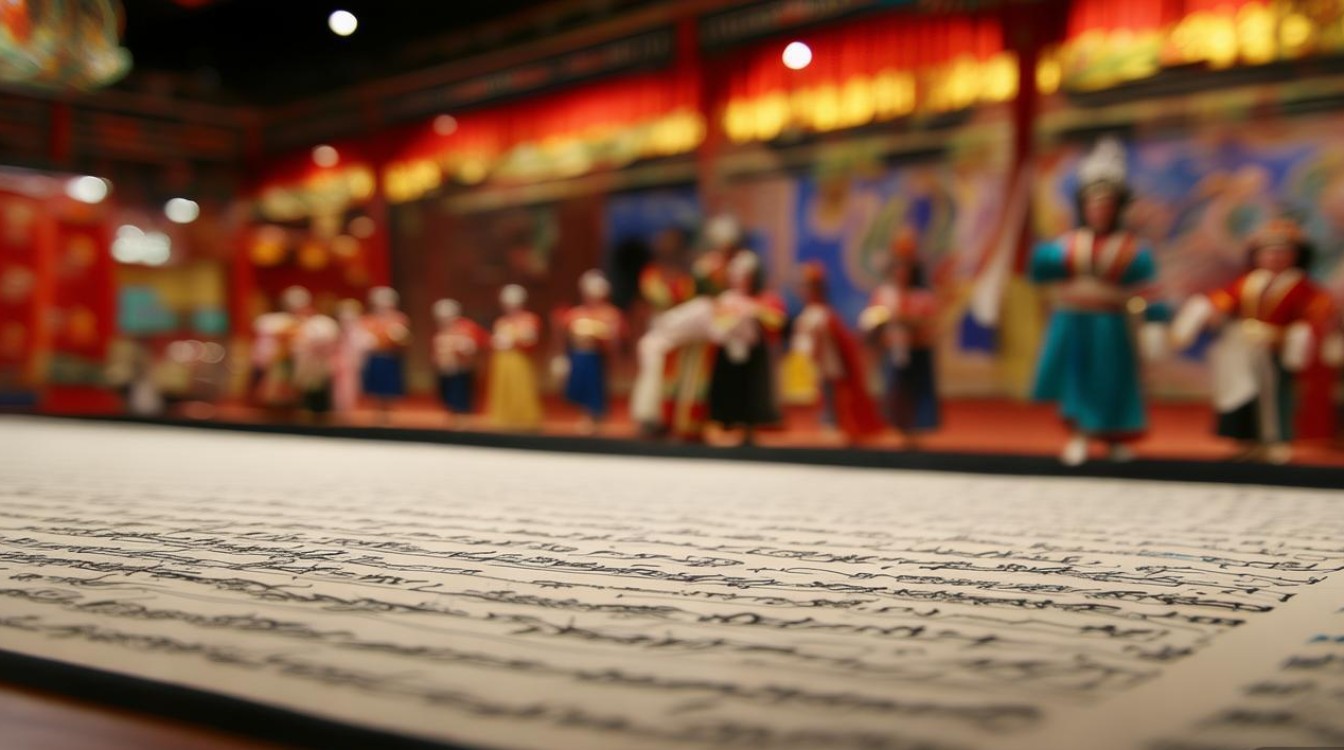

京剧《西厢记》作为古典文学名著《西厢记》的京剧改编版本,以“愿普天下有情的都成了眷属”为核心,通过崔莺莺与张生的爱情故事,展现了封建礼教下的青年对自由爱情的追求,其唱词既保留了元杂剧的典雅诗意,又融入京剧的声腔特点,文白相间,情韵悠长,成为京剧舞台上的经典之作,全剧唱词按剧情脉络可分为“惊艳”“酬韵”“赖婚”“拷红”“送别”“团圆”等关键场次,各场次唱词紧扣人物心境与戏剧冲突,展现出独特的艺术魅力。

经典唱段选析(部分场次)

| 场次 | 角色 | 唱词片段 | 板式 | 情感基调 |

|---|---|---|---|---|

| 惊艳 | 崔莺莺 | “碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞,晓来谁染霜林醉?总是离人泪。” | 【反二黄慢板】 | 初见张生后的心动与羞涩 |

| 酬韵 | 张珙 | “月色溶溶夜,花阴寂寂春,如何临此境,断肠忆情人。” | 【西皮原板】 | 对崔莺莺的倾慕与思念 |

| 赖婚 | 崔莺莺 | “老母相许诺言轻,一旦翻悔负我心,欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听?” | 【二黄散板】 | 被迫赖婚的委屈与愤懑 |

| 拷红 | 红娘 | “小姐呀,你绣帏独坐人寂寞,怎知红娘一片心,非是俺多嘴多舌来搬弄,为的是才子佳人两相投。” | 【西皮流水】 | 机智辩驳时的伶俐与坚定 |

| 长亭送别 | 张珙 | “碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞,恨锁眉头,泪湿衣袂,此一去山高水远,不知何日是归期?” | 【二黄慢板】 | 离别时的不舍与忧愁 |

| 团圆 | 崔莺莺 | “愿天下有情的都成了眷属,是前生造定莫疑迟,只愿你金榜题名登甲第,莫负了妾身一片痴。” | 【西皮导板】【原板】 | 团圆时的喜悦与期盼 |

唱词的艺术特色

京剧《西厢记》的唱词在继承元杂剧文学性的基础上,结合京剧“以声传情、以形写意”的美学原则,展现出鲜明的艺术特色,其一,文白交融的语言风格:唱词既有“碧云天,黄花地”这样的古典诗词化表达,营造出典雅意境;又有“老母相许诺言轻”等口语化台词,贴近人物身份与生活场景,兼具文学性与通俗性,其二,个性化的人物塑造:崔莺莺的唱词含蓄蕴藉,如“晓来谁染霜林醉”,通过景物抒情,体现大家闺秀的委婉;张生的唱词直白热烈,如“如何临此境,断肠忆情人”,流露书生的真挚;红娘的唱词则活泼泼利,如“为的是才子佳人两相投”,凸显侍女的机敏善良,其三,情景交融的意境营造:唱词常以自然景物烘托情感,如“西风紧,北雁南飞”既点明秋日送别的时节,又暗喻离别之苦;“月色溶溶夜”则以静谧月色映衬张生对爱情的憧憬,达到“一切景语皆情语”的效果,其四,贴合声腔的音乐性:唱词与京剧板式紧密结合,如【二黄慢板】适合抒发深沉情感,【西皮流水】则适合表现急促或喜悦的情绪,使得唱词在演唱时抑扬顿挫,富有韵律美。

相关问答FAQs

Q1:京剧《西厢记》与元杂剧《西厢记》在唱词上有何主要区别?

A1:元杂剧《西厢记》(王实甫)为北曲杂剧,唱词以曲牌联套体为主,韵脚严谨,文辞更为古典雅致,如“淋漓襟袖啼痕重,比司马青衫更湿”,京剧《西厢记》则改用皮黄腔(西皮、二黄),唱词为板式变化体,句式更灵活,语言更口语化,且增加了对白与表演的比重,如红娘的唱词更贴近京剧“念白如唱、唱中有白”的特点,更适应京剧舞台的视听表现需求。

Q2:京剧《西厢记》中“长亭送别”一折的唱词为何成为经典?

A2:“长亭送别”的唱词经典之处在于:一是情感真挚浓烈,通过“恨锁眉头,泪湿衣袂”直接抒发张生的离愁,结合“山高水远”的空间意象,强化了离别的不确定性;二是情景交融,以“碧云天,黄花地”的秋景烘托悲凉心境,景语即情语,引发观众共鸣;三是声腔与内容的完美契合,【二黄慢板】的舒缓节奏与离别的缠绵悱恻相呼应,唱腔与唱词相互成就,成为京剧“声情并茂”的典范段落。