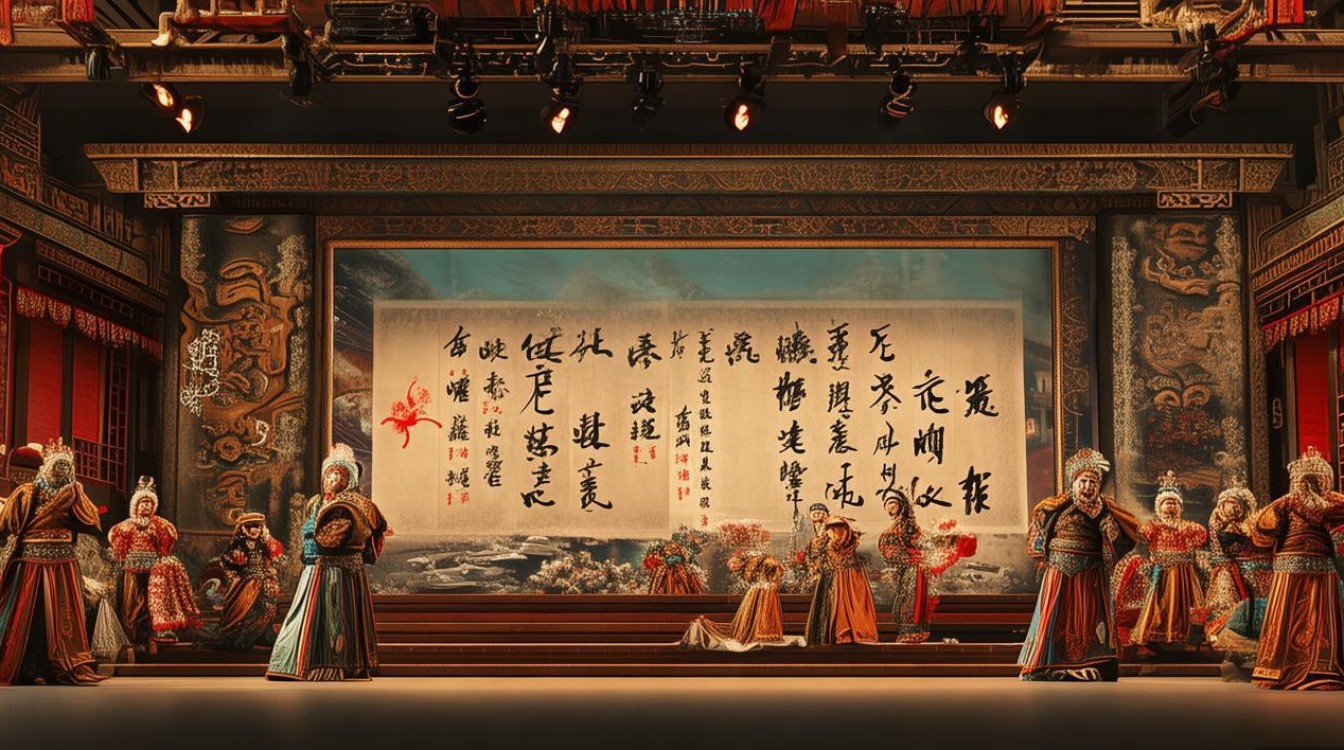

京剧《舌战群儒》取材于《三国演义》第四十三回“诸葛亮舌战群儒,鲁子敬力排众议”,是经典三国戏中展现诸葛亮智慧与辩才的重头戏,该剧以赤壁之战前夕为背景,通过诸葛亮出使东吴,与张昭、虞翻等主和派文臣的激烈辩论,层层递进地刻画了其从容不迫、洞悉时局的形象,同时推动了孙刘联盟的形成,是老生应工戏中“唱念做打”并重的代表作。

剧情梗概

曹操大军南下,刘备新败退守夏口,危在旦夕,诸葛亮奉命出使东吴,意在说服孙权联合抗曹,东吴朝堂之上,以张昭为首的主和派认为刘备兵微将寡、新败之后无力抵抗,力劝孙权投降,面对七位文臣的轮番诘难,诸葛亮不卑不亢,以“汉室宗亲”的旗号立论,结合曹操“名为汉相,实为汉贼”的本质,从兵法、时势、人心等多个维度驳斥主和派观点,他先以“刘备虽败,然有关羽、张飞等万人之敌,更有关中、荆州民心可用”破除“兵微将寡”的质疑;再以“曹操南征,北方未稳,加之水土不服、军心不稳”点明曹军弱点;最终以“孙权据江东三世,基业稳固,若降曹则受制于人,不若联合刘备以图天下”打动孙权,促成孙刘联盟,为赤壁之战的胜利奠定基础。

主要人物与艺术表现(表格)

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 艺术表现手法 |

|---|---|---|---|

| 诸葛亮 | 老生 | 智慧沉稳、辩才无双 | 念白韵白结合,节奏张弛有度;唱腔以苍劲的西皮流水、二黄导板展现气势;身段“羽扇纶巾”,眼神如电,动作洒脱从容。 |

| 孙权 | 老生 | 权衡犹豫、顾全大局 | 唱腔中带忧思,念白多反问与停顿;身段多“扶额”“踱步”,表现内心纠结。 |

| 鲁肃 | 老生 | 忠厚耿直、力主抗曹 | 念白恳切,动作朴实;唱腔平稳,穿插插话推动剧情,烘托诸葛亮形象。 |

| 张昭 | 老生 | 老成持重、主和派代表 | 念白咄咄逼人,捋髯显焦虑;唱腔略显尖锐,以“兵法”“时势”为矛诘难诸葛亮。 |

| 虞翻 | 净 | 刚直锐利、言辞犀利 | 唱腔高亢,甩袖显不屑;念白快而有力,以“挟天子以令诸侯”攻击刘备合法性。 |

经典场次赏析

“舌战”核心场次以“群儒诘难—诸葛亮驳斥—哑口无言”为结构,层层递进,张昭首诘:“刘备经新败,兵不满千,将止关、张,何以抗曹操百万之众?”诸葛亮以“刘备乃中山靖王之后,仁义布于四海,虽兵微,然民心所向,此乃‘天时’”回应,羽扇轻摇,眼神扫视全场,气势先声夺人,虞翻继而发难:“曹操挟天子以令诸侯,师出有名;刘备不降,是为不义。”诸葛亮冷笑一声,唱二黄原板:“贼曹操名为汉相,心行逆施!上欺天子,下压诸侯,人人皆可诛之!”字字铿锵,配合甩袖动作,将“师出有名”驳斥得体无完肤,面对群儒轮番诘难,诸葛亮以“兵法云‘夫战,勇气也’,曹军虽众,却远道而来、疲惫不堪,此乃‘地利’;孙权据江东三世,百姓归附,此乃‘人和’”收束,最终使主和派哑口无言,孙权拍案而起:“先生之言,振聋发聩!”

艺术特色

该剧以“辩”为核心,将京剧的“唱念做打”融入辩论场景:唱腔上,诸葛亮多用西皮流水表现对答如流,二黄导板抒发慷慨激昂之情;念白上,韵白与京白结合,驳斥时字字清晰,如珠落玉盘,说服时语重心长,循循善诱;身段上,“羽扇轻摇”显从容,“捋髯沉思”显智慧,“眼神如电”显锋芒,辅以台步的稳健与水袖的配合,将辩士形象立体化,舞台调度上,群臣分列两侧,诸葛亮居中,形成“众星捧月”之势,突显主角气场;灯光聚焦诸葛亮,暗化群儒,强化“以一敌众”的戏剧张力。

相关问答FAQs

问:京剧《舌战群儒》中诸葛亮的形象有何艺术塑造?

答:通过老生行当的“唱念做打”综合塑造:唱腔以苍劲的西皮、二黄表现沉稳大气,念白韵白结合文雅有力,身段“羽扇纶巾”“捋髯”显儒雅,“眼神坚定”“甩袖”显锋芒,结合“台步从容”展现其运筹帷幄的智慧与舌战群儒的气场,形成“智绝”的经典形象。

问:该剧在京剧表演中常用的身段技巧有哪些?

答:主要有“捋髯”(表现思考或沉稳,如诸葛亮驳斥张昭时捋髯冷笑)、“甩袖”(表示不屑或决断,如驳斥虞翻时甩袖以示驳斥)、“台步”(诸葛亮从容迈步,展现胸有成竹;孙权踱步显焦虑)、“眼神功”(诸葛亮眼神如电,直视诘难者;群儒眼神躲闪,显气短)、“水袖功”(群臣配合情绪,如张昭甩袖显焦急,鲁肃抚袖显恳切),这些技巧与念白、唱腔配合,使辩论场景更具视觉冲击力。