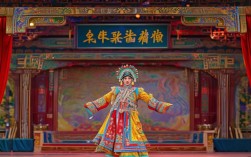

“失空斩”作为京剧传统戏中的经典连台本戏,由《失街亭》《空城计》《斩马谡》三出剧目组成,取材于《三国演义》诸葛亮北伐的故事,是老生行当的“看家戏”,更是中国京剧艺术中“唱念做打”与“人物塑造”完美结合的典范,全剧以诸葛亮为核心,通过街亭失守、空城退敌、挥泪斩马谡三个关键情节,层层递进地展现了他作为军事家的智慧、作为丞相的担当,以及作为执法者的刚正,成为百年京剧舞台上久演不衰的经典之作。

剧情脉络:三国风云中的“忠义法度”与“人性温度”

“失空斩”的故事背景设定在蜀汉建兴六年,诸葛亮第一次北伐期间。《失街亭》开篇,诸葛亮因街亭乃“咽喉之路”,派参军马谡镇守,并再三叮嘱“靠山近水,安营扎寨”,马谡却刚愎自用,不听副将王平劝阻,执意驻守街亭山顶,导致被魏将张郃切断水源,街亭失守,诸葛亮闻讯跌足长叹,知北伐大局已去,只得安排撤退,并斩马谡以正军心——这便是《斩马谡》的核心情节,而《空城计》则发生在街亭失守后:诸葛亮身边无兵将,却见司马懿大军十五万西城压境,遂设空城计,于城楼抚琴焚香,神情自若,司马懿疑心诸葛亮有伏兵,不敢贸然进攻,率军退去,为蜀军赢得喘息之机,三出戏环环相扣,从“决策失误”到“临危应变”,再到“法理难容”,完整勾勒出诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的形象,也揭示了“法度无情,人有情”的深刻矛盾。

艺术特色:老生行当的“唱念做打”盛宴

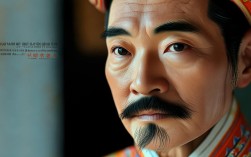

“失空斩”的艺术魅力,首先体现在对老生行当表演的极致挖掘,诸葛亮这一角色,要求演员兼具“儒将的沉稳”与“智者的灵动”,唱腔需苍劲有力,念白需字字千钧,身段需飘逸洒脱,眼神需洞悉人心。

唱腔设计上,三出戏各有侧重:《失街亭》中“两国交锋龙虎斗”的西皮导板、原板,节奏紧凑,表现诸葛亮对战局的审慎与决策时的果决;《空城计》的“我正在城楼观山景”是西皮慢板的经典,唱腔舒缓悠扬,配合诸葛亮抚琴的动作,将“空城计”的从容不迫演绎得淋漓尽致;《斩马谡》中“见马谡哭一声声俱惨然”的二黄散板,则转为悲怆低回,字字泣血,展现诸葛亮“斩”与“不斩”之间的内心挣扎。

身段表演上,诸葛亮的标志性动作“羽扇纶巾”贯穿始终:空城计中,羽轻摇、纶巾微动,配合观山景、焚香的细节,将“静”中的“智”具象化;斩马谡时,扇子颤抖、脚步踉跄,则通过“动”中的“痛”,传递出执法者的无奈与悲悯,马谡的“武生扮相”(白脸、靠旗)与司马懿的“净角勾脸”(黑脸、吊睛),通过脸谱与服饰的对比,强化了“骄横”与“老奸”的人物特质,形成视觉上的鲜明反差。

舞台呈现上,传统京剧“一桌二椅”的写意美学在此发挥到极致:空城计的城楼仅凭一张桌椅、几笔幕布勾勒,却通过演员的“观山景”“抚琴”“望城下”等虚拟动作,营造出“城外千军万马,城内空无一人”的紧张氛围;斩马谡时的“刀斧手”“中军”等角色,通过整齐的步伐与铿锵的口号,凸显军法的威严,与诸葛亮“挥泪”的柔情形成强烈冲击。

经典唱段与表演细节一览

为更直观展现“失空斩”的艺术精华,以下为三出戏核心唱段及表演要点的梳理:

| 剧目 | 经典唱段 | 唱腔特点 | 表演要点 |

|---|---|---|---|

| 《失街亭》 | “两国交锋龙虎斗” | 西皮导板+原板,节奏明快 | 诸葛亮执羽扇、登高台,眼神凝重,表现对战局的审慎 |

| 《空城计》 | “我正在城楼观山景” | 西皮慢板,舒缓悠扬 | 抚琴时指尖轻颤,眼神时而望城下、时而扫琴弦,传递从容与警惕 |

| 《斩马谡》 | “见马谡哭一声声俱惨然” | 二黄散板,悲怆低回 | 踉跎步、甩袖、拭泪,唱到“泪如麻”时声音哽咽,展现内心煎熬 |

文化传承:百年舞台上的“诸葛亮”与“戏魂”

“失空斩”自清代形成以来,历经百年传承,成为衡量老生演员艺术水准的“试金石”,从余叔岩的“韵味醇厚”,到马连良的“潇洒飘逸”,再到谭富英的“清脆刚劲”,各流派艺术家对诸葛亮形象的塑造各有千秋,却始终围绕“智、忠、情”的核心,例如马派《空城计》中,马连良通过“抚琴时的小指轻颤”细节,暗示诸葛亮内心的紧张,却以“神态自若”的外表掩盖,让“空城计”的“险”与“智”更具张力。

“失空斩”不仅是京剧舞台上的常演剧目,更成为京剧教学的经典教材,无论是“唱念”的气口控制,还是“做打”的身段规范,都通过一代代艺人的口传心授,延续着京剧艺术的“戏魂”,当舞台上诸葛亮羽扇轻摇、唱起“我正在城楼观山景”时,观众看到的不仅是一个三国人物,更是京剧艺术对“人性”与“道义”的永恒追问。

相关问答FAQs

Q1:为什么说“失空斩”是老生行当的“试金石”?

A:老生行当讲究“唱念做打”的全面性,而诸葛亮这一角色对演员的要求极高:唱腔需兼具苍劲与细腻(如《空城计》的慢板),念白需传递威严与悲怆(如《斩马谡》的“挥泪”),身段需展现文人的儒雅与统帅的沉稳(如羽扇动作),角色需在“智慧”“刚正”“柔情”间切换,情感层次复杂,能驾驭“失空斩”的诸葛亮,意味着演员对老生行当的核心技艺已炉火纯青,因此被称为“试金石”。

Q2:“失空斩”中的“空城计”在历史上是否真实存在?

A:据《三国志》等正史记载,诸葛亮北伐时并无“空城计”的明确记载,这一情节最早见于明代《三国演义》,属于艺术虚构,但虚构的“空城计”符合诸葛亮“智绝”的形象——在无兵可守的绝境中,以“心理战术”退敌,既展现了军事智慧,也强化了人物性格,京剧在改编时保留了这一经典桥段,并通过写意化的舞台表演(如抚琴、观景),使其成为“虚实结合”的典范,体现了京剧艺术源于历史、高于生活的创作原则。