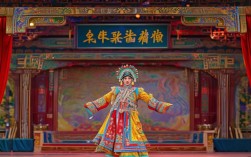

在中国京剧艺术的长河中,以历史人物为题材的创作始终占据重要位置,而山西文明太后冯太后的题材,更是将历史厚重感与地域文化特色熔铸为一部兼具思想深度与艺术张力的舞台佳作,这部京剧以“文明太后”冯氏为核心,通过鲜活的舞台语言再现了北魏王朝改革图强的历史图景,既是对一位杰出女性政治家的深情礼赞,也是对山西地域文化精神的生动诠释。

历史叙事与艺术表达的交融:从“太和改制”到舞台再现

冯太后(442-490年)作为北魏王朝的实际统治者,以“临朝称制”之姿推行“均田制”“三长制”,整顿吏治,推动汉化改革,为孝文帝的全面改革奠定了坚实基础,京剧《文明太后》并未简单复述历史,而是选取了冯太后人生中几个关键节点——从文成帝时期的皇后,到献文帝时期的“称制”,再到辅佐孝文帝“临朝听政”,通过“朝堂辩论”“民间采风”“夜训幼帝”等典型场景,构建起一个既有历史依据又充满戏剧冲突的艺术世界。

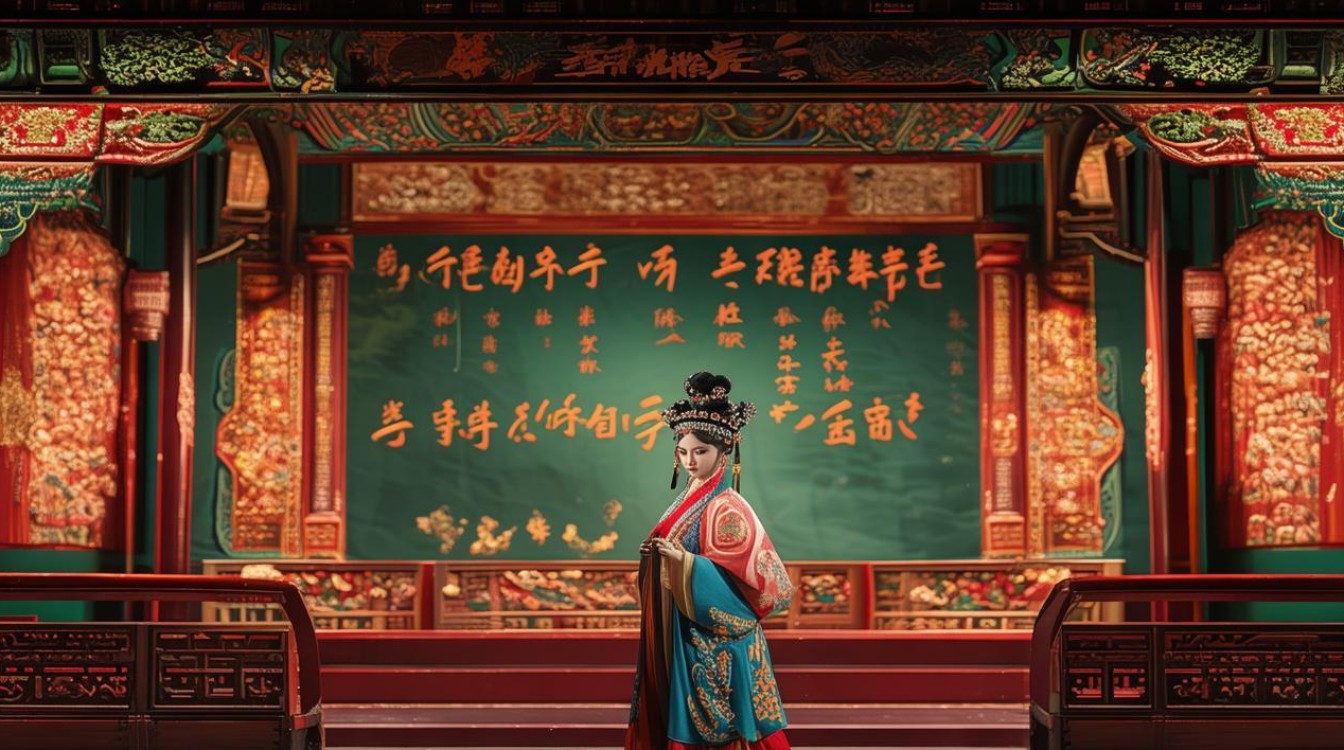

剧中对“太和改制”的呈现尤为精妙,在“均田颁诏”一场中,舞台以简约的布景分割出“朝堂”与“民间”两个空间:左侧是鲜卑贵族的激烈反对,右侧是百姓对土地的渴望,而冯太后立于舞台中央,以“王者以民为天,民以食为天”的念白串联起矛盾,既展现了改革者的魄力,也揭示了改革的民生根基,这种“双空间并置”的手法,既避免了历史叙事的枯燥,又让观众直观感受到改革的复杂性与必要性,值得注意的是,剧中对北魏“胡汉交融”的时代特征也进行了细腻刻画——冯太后的服饰融合了鲜卑族的窄袖与汉族的宽袍,朝堂礼仪既有鲜卑的“撞拜”礼,也保留了汉族的“拱手”礼,通过这些细节,让观众在视觉层面感受到文化碰撞与交融的历史进程。

人物塑造的立体性:铁腕政治家与柔性母亲的辩证统一

京剧《文明太后》最成功之处,在于突破了“脸谱化”历史人物的窠臼,塑造了一个有血有肉、兼具“铁腕”与“柔情”的冯太后形象,传统历史叙事中,冯太后常被简化为“权谋家”,但剧中通过“夜训幼帝”“抚民疾苦”等情节,展现了其作为“母亲”与“统治者”的双重身份。

在“夜训幼帝”一场中,冯太后面对年幼的孝拓跋宏,既有“祖宗基业,系汝一身”的严厉训诫,又有“北魏江山,胡汉一家”的循循善诱,当孝文帝因改革压力而哭泣时,她脱下外袍为幼帝披上,低声说:“母为后,则为天下母;母为君,则为天下君——这袍上的每一根线,都连着百姓的冷暖。”这一刻,舞台上的灯光由冷色调转为暖黄,唱腔也从激昂的“西皮导板”转为婉转的“二黄慢板”,让观众看到一位政治家背后的温情与担当,而对保守势力的斗争,则凸显了其“铁腕”一面——在“朝堂辩论”中,面对鲜卑贵族“祖制不可改”的咆哮,她拍案而起:“祖制若不能养民,何以为祖?礼制若不能安邦,何以为礼?”念白如金石掷地,配合“甩发”“亮相”等京剧程式动作,将一位改革者的决绝与果敢展现得淋漓尽致。

这种“刚柔并济”的人物塑造,既符合历史中冯太后“多智略,猜忍,能行大事”的记载,又通过艺术加工赋予其人性的温度,让观众感受到一位女性在男权社会中实现政治理想的艰难与伟大。

山西地域文化的渗透:从“晋风晋韵”到舞台美学

作为一部以山西历史人物为题材的京剧,《文明太后》在艺术创作中深度融入了山西地域文化元素,使作品呈现出独特的“晋风晋韵”,在音乐设计上,唱腔既保留了京剧的“西皮”“二黄”板式,又融入了山西梆子的“欢音”“苦音”旋律——例如冯太后在“民间采风”一场中的唱段,开头以梆子的高亢引子带入,转而用京剧的“二黄原板”叙事,既体现了改革者的豪迈,又流露出对百姓疾苦的同情,形成了“梆骨京韵”的独特听觉体验。

在舞台美术上,道具与布景也充满了山西文化符号,剧中出现的“平城遗址”(今山西大同)模型,参考了云冈石窟的造像风格;冯太后使用的“漆器食盒”,其纹饰源自山西出土的北魏漆器;就连朝堂上的“屏风”,也绘有山西太行山的山水图景,这些细节不仅还原了北魏时期山西的历史风貌,更让观众感受到山西作为“农耕文明与游牧文明交汇之地”的文化特质。

剧中对山西民间艺术的借鉴也颇具匠心,在“丰收庆典”一场中,群舞演员融入了山西“跑旱船”“扭秧歌”的舞蹈动作,配合锣鼓经的节奏,营造出热烈欢快的氛围,既展现了改革后“仓廪实”的民生图景,又让观众感受到山西人民乐观向上的精神风貌。

当代价值:改革精神的回响与文化自信的彰显

京剧《文明太后》不仅是一部历史剧,更是一部具有当代启示意义的作品,冯太后推行的“均田制”“三长制”,本质上是对生产关系的调整,其“不拘祖制、实事求是”的改革精神,对当代社会仍具有重要的借鉴意义,剧中冯太后“民为邦本”的执政理念、“胡汉一家”的民族融合思想,与当代“铸牢中华民族共同体意识”的理念不谋而合,为传统文化注入了新的时代内涵。

这部作品也是山西文化自信的生动体现,通过京剧这一国家级艺术形式,山西将本土历史人物推向全国舞台,让更多人了解山西在中华文明发展史中的重要地位,正如剧中冯太后所言:“文明者,非独衣冠文物,更在包容共生。”这种“包容共生”的文化理念,正是山西作为“华夏文明重要发祥地”的精神内核,也是中华文明生生不息的动力源泉。

冯太后历史形象与京剧艺术形象对照表

| 维度 | 历史记载中的冯太后 | 京剧《文明太后》中的艺术处理 |

|---|---|---|

| 政治身份 | 北魏文成帝皇后,献文帝嫡母,孝文帝祖母,临朝称制16年 | 聚焦其“称制”时期的政治决策,以“改革者”为核心身份 |

| 改革举措 | 推行均田制、三长制,整顿吏治,推动汉化改革 | 通过“朝堂辩论”“均田颁诏”等场景具象化改革过程,突出民生导向 |

| 性格特质 | “多智略,猜忍,能行大事”(《魏书》) | 塑造“铁腕政治家”与“柔性母亲”的双重形象,通过“夜训幼帝”“抚民疾苦”展现人性温度 |

| 文化立场 | 推动鲜卑族与汉族融合,主张“胡汉一家” | 以服饰、礼仪、语言等细节展现“胡汉交融”,强调“包容共生”的文明观 |

相关问答FAQs

问:京剧《文明太后》为何选择冯太后作为主角?其现实意义何在?

答:冯太后是北魏改革的关键人物,其推行的“太和改制”不仅推动了北魏王朝的封建化进程,更促进了中华民族的大融合,选择她作为主角,既是对一位杰出女性政治家的历史肯定,也是通过艺术形式展现“改革”与“包容”的时代价值,在当代社会,冯太后“不拘祖制、实事求是”的改革精神,“民为邦本”的执政理念,以及“胡汉一家”的民族融合思想,对推动社会进步、铸牢中华民族共同体意识仍具有重要的启示意义。

问:剧中如何通过艺术手法展现冯太后的“文明”特质?

答:剧中主要通过三个方面展现冯太后的“文明”特质:一是文化包容,在服饰、礼仪等细节中融入鲜卑与汉族元素,通过“胡汉交融”的视觉呈现,体现其“文明以止,人文也”的治国理念;二是民生关怀,通过“民间采风”“均田颁诏”等场景,展现其对百姓疾苦的关注,强调“王者以民为天”的文明底色;三是教育智慧,在“夜训幼帝”一场中,以“文明非独衣冠,更在包容”的教诲,将“文明”定义为一种开放、包容、以人为本的精神追求,而非单纯的文化符号,这种多维度、立体化的艺术处理,使“文明”这一抽象概念具象化为人物的行为与思想,让观众直观感受到“文明”的真谛。