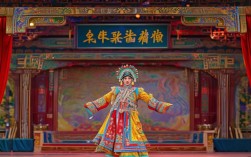

京剧作为中国传统文化的瑰宝,其经典剧目的传承与演绎离不开艺术家的深耕与创新,在众多传统戏中,《得意缘》以其浓郁的市井气息、诙谐的生活情趣和鲜活的人物塑造,成为展现演员“唱念做打”综合能力的试金石,而京剧叶派小生名家叶少兰的演绎,更是为这出“玩笑戏”注入了独特的艺术魅力,让观众在捧腹之余,感受到传统戏曲的生活温度与审美高度。

《得意缘》的故事源于明末清初的市井生活,讲述书生卢昆杰投奔岳父,与妻子郎霞玉因误会引发口角,后经郎霞玉之弟郎石玉从中调和,夫妻重归于好的故事,全剧没有宏大的历史叙事,也没有激烈的矛盾冲突,却通过夫妻斗嘴、兄弟插科打诨等生活片段,勾勒出一幅充满烟火气的民间生活图景,作为一部以“小人物”为主角的玩笑戏,其对演员的要求极高——既要精准把握人物性格的“分寸感”,又要通过夸张而不失真实的表演制造喜剧效果,更需在生活化的演绎中传递出人性的温暖与夫妻相处的智慧,叶少兰塑造的卢昆杰,正是这一艺术要求的完美诠释。

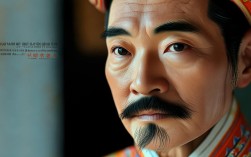

叶少兰作为叶派小生的创始人叶盛兰之子,自幼浸润于京剧艺术,深得家学真传,又博采众长,形成了“文武兼备、刚柔并济”的表演风格,在《得意缘》中,他一改传统小生“文弱书生”的刻板印象,将卢昆杰塑造成一个既憨厚真诚又不失机敏、既重情重义又略带书呆子气的鲜活形象,其表演的核心在于“生活化”与“程式化”的融合——既严格遵循京剧“手眼身法步”的规范,又让程式动作自然服务于人物情感,让观众感受到“戏即生活,生活即戏”的审美体验。

在念白处理上,叶少兰尤其注重“语气”与“节奏”的把握,卢昆杰的念白以京白为主,间或穿插韵白,叶少兰通过语速的快慢变化、语气的轻重转折,将人物从初到岳家的拘谨,到与妻子争吵时的窘迫,再到误会解除后的欣喜,层层递进地展现出来,例如第三场“吵家”中,郎霞玉因误会卢昆杰与丫鬟有私而大发脾气,叶少兰并未用激烈的言辞对抗,而是以“委屈中带着辩解”“无奈中藏着宠溺”的念白,配合眼神的躲闪与手势的摊开,将一个“怕老婆却又深爱老婆”的憨态可掬的书生形象刻画得入木三分,当郎霞玉跺脚抱怨时,他一句小声嘀咕的“妇人家,不晓事理”,既保留了小生的儒雅,又透着夫妻间的亲昵,让观众在忍俊不禁中感受到人物关系的微妙。

唱腔方面,叶少兰充分发挥叶派小生“刚劲挺拔、清亮圆润”的特点,为卢昆杰的唱段注入了鲜明的性格色彩。《得意缘》中的唱腔并不以高亢激昂取胜,而重在“情真意切”,如“清晨起开柴门”一段,叶少兰以平稳的嗓音、舒缓的节奏,唱出卢昆杰初到岳家的新奇与期待;而在“夫妻们休争吵”的和解唱段中,他又通过鼻腔共鸣的运用,让唱腔更显柔和温暖,仿佛在与妻子低声细语,传递出“床头吵架床尾和”的生活哲理,尤其值得一提的是,他在唱腔中融入了少量的“口语化”处理,如“你莫要”“且听我言”等,既符合人物的书生身份,又拉近了与观众的距离,让传统唱腔充满了生活气息。

身段表演上,叶少兰将小生的“扇子功”“水袖功”与生活化的动作巧妙结合,创造出“既规范又生动”的舞台形象,卢昆杰虽是书生,却并非“四体不勤”,叶少兰通过“整冠”“掸衣”“拂袖”等动作,展现人物的整洁与讲究;在与郎霞玉争执时,他运用“小跳”“退步”等身段,配合面部表情的夸张变化,将“又想辩解又不敢惹怒妻子”的心理活动外化得淋漓尽致,例如郎霞玉举起笤帚要打时,他一个“矮身躲闪”接“双手作揖”,动作干净利落,表情既带惊吓又透着调皮,让喜剧效果自然流露,而在与郎石玉的对手戏中,他通过“拍肩”“拉袖”等互动,展现兄弟间的亲密无间,让舞台氛围轻松欢快。

叶少兰对《得意缘》的演绎,不仅停留在“演人物”,更致力于“挖内涵”,他通过细节处理,让这出玩笑戏超越了单纯的“搞笑”,有了更深层的情感表达,例如在“和好”一场中,当郎霞玉主动示好递茶时,卢昆杰并未立刻接过,而是先愣了一下,再接过茶杯,眼中闪过一丝感动,随即又故作镇定地说“你我夫妻,何须如此”,这个细微的“愣”与“闪”,叶少兰处理得恰到好处——既有“妻子终于理解自己”的欣慰,又保留着“大丈夫”的些许面子,让人物瞬间立体起来,这种“于细微处见真情”的表演,正是叶少兰艺术功力的体现,也让《得意缘》的“笑”有了温度,让“情”有了深度。

为了更清晰地展现叶少兰在《得意缘》中的表演特色,以下从核心场次、情节核心、表演亮点及艺术效果四个维度进行梳理:

| 核心场次 | 情节核心 | 表演亮点 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 投亲 | 卢昆杰初至岳父家 | 念白带书卷气,眼神躲闪显拘谨;整冠拂袖动作细致,展现书生整洁 | 观众感受到人物初入环境的局促,为其后性格展开铺垫 |

| 吵家 | 郎霞玉误会卢昆杰 | 念白节奏加快,配合“退步”“摊手”身段;委屈中带辩解,憨态中透宠溺 | 喜剧效果强烈,让观众在笑声中体会夫妻间的“打情骂俏” |

| 和好 | 夫妻误会解除,重归于好 | 唱腔舒缓柔和,眼神温柔;接过茶杯时的“愣”与“闪”,细节处见真情 | 情感升华,传递“夫妻相处以和为贵”的生活智慧,引发观众共鸣 |

叶少兰对《得意缘》的演绎,不仅是对传统剧目的继承,更是对京剧艺术“现代化”表达的探索,他通过生活化的表演、细腻的情感处理,让这出诞生于百年前的玩笑戏,在当代舞台上依然焕发着生机,作为京剧教育家,叶少兰也将自己对《得意缘》的理解传授给年轻演员,强调“演人物而非演行当”,鼓励演员在程式框架内注入对生活的观察与思考,这为传统京剧的传承与创新提供了宝贵的经验。

相关问答FAQs

问:叶少兰在《得意缘》中塑造的卢昆杰与传统小生形象有何不同?

答:传统京剧小生多分为“雉尾生”(如周瑜)、“穷生”(如莫稽)、“官生”(如潘必正)等,形象或英武、或落魄、或儒雅,而叶少兰塑造的卢昆杰突破了行当的界限,更贴近“生活化的小人物”,他摒弃了传统小生“端架子”的表演方式,将憨厚、机敏、怕老婆又爱老婆等真实性格融入角色,念白更口语化,身段更生活化,让卢昆杰成为“身边的普通人”,这种“去行当化”的表演,让观众感受到角色的真实与亲切,也为小生行当的拓展提供了新的可能。

问:《得意缘》作为玩笑戏,如何在表演中避免低俗,保持艺术格调?

答:玩笑戏易流于“插科打诨”的低俗化,但《得意缘》通过“雅俗共赏”的处理保持了艺术格调,叶少兰在表演中注重“分寸感”,如夫妻争执时的动作夸张但有度,念白诙谐但不粗俗,避免过度媚俗;剧本本身蕴含着“夫妻和美”“家庭和睦”的积极主题,演员通过细腻的情感传递,让观众在笑声中体会生活的真谛,京剧程式化的表演(如水袖功、扇子功)的运用,也为生活化的情节注入了审美高度,使“俗”的内容通过“雅”的形式呈现,达到“笑中有情、笑中有理”的艺术效果。