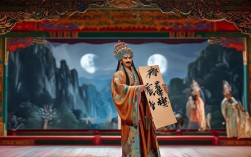

京剧作为中国传统戏曲的瑰宝,历来以历史题材为重要创作源泉,其中汉朝开国皇帝刘邦的形象,因其传奇经历与复杂性格,成为舞台上经久不衰的角色,从楚汉相争的刀光剑影到称帝后的君臣博弈,刘邦的故事在多部经典剧目中得以生动呈现,既展现了他的雄才大略与权谋智慧,也折射出封建帝王的权术与人性的矛盾,以下将从具体剧目入手,解析京剧中的刘邦形象及其艺术魅力。

《鸿门宴》:楚汉交锋的生死博弈

《鸿门宴》是京剧中最经典的刘邦题材剧目,取材于《史记·项羽本纪》,聚焦楚汉相争初期刘邦与项羽的关键对决,剧情以刘邦先于项羽入关中、欲称王而引发矛盾为开端,项羽谋士范增力主借宴会除掉刘邦,席间“项庄舞剑,意在沛公”,刘邦在张良、樊哙的斡旋下得以脱险,楚汉矛盾彻底激化。

剧中刘邦的形象塑造极具层次:初期面对项羽四十万大军的威压,他隐忍退让,以“臣与将军戮力而攻秦”的谦卑姿态麻痹项羽,展现乱世中审时度势的生存智慧;宴会上听闻项庄拔剑,他强作镇定,实则“汗流浃背”,通过张良的“缓兵之计”与樊哙的“闯帐护主”化险为夷,凸显其善于用人的领袖特质,京剧艺术家通过“四平调”“西皮流水”等板式,将刘邦的紧张、机敏与决断融入唱腔,如“怀王有约先入关”一段,既交代背景,又暗藏野心,为后续楚汉争霸埋下伏笔。

《霸王别姬》:胜利者的背影与失败者的悲歌

虽以项羽、虞姬为主角,《霸王别姬》中刘邦作为“胜利者”的背景力量,始终推动剧情发展,剧目聚焦垓下之战,刘邦采纳韩信“十面埋伏”之计,将楚军围困;又命士卒唱楚地歌谣,引发楚军思乡之心,瓦解其斗志,项羽闻“四面楚歌”而悲歌“力拔山兮气盖世”,虞姬自刎后,刘邦最终一统天下。

刘邦在此剧中虽未直接作为核心人物出场,但其“谋略”与“权术”贯穿始终,京剧通过“楚歌”的设计,展现刘邦心理战的精妙——不战而屈人之兵,凸显其作为军事统帅的智谋,项羽的悲壮与刘邦的冷静形成强烈对比,暗示“成王败寇”的历史法则,侧面烘托刘邦在乱世中“以柔克刚”的生存哲学。

《斩韩信》:帝王权术下的君臣博弈

《斩韩信》取材于“汉功臣悲剧”,聚焦刘邦称帝后与功臣韩信的矛盾,韩信功高震主,刘邦忌惮其才能,在吕后怂恿下,以“谋反”罪名诱韩信入宫,斩于长乐宫,剧中刘邦的形象不再是楚汉相争中的“英雄”,而是展现封建帝王“卸磨杀驴”的权谋与矛盾心理。

“叹英雄”一唱段是刘邦形象的点睛之笔:西皮慢板中,“昔日韩信功劳大,孤家心中乱如麻”的唱词,既流露对功臣的愧疚,又强调“卧榻之侧岂容他人鼾睡”的帝王逻辑,京剧通过刘邦与吕后的对手戏,展现其在“君权”与“人情”间的挣扎,最终选择巩固皇权,凸显封建专制下君臣关系的脆弱性。

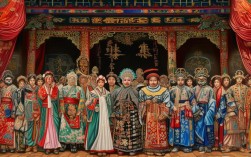

《楚汉争》:全景式展现开国历程

《楚汉争》(又名《楚汉河山》)是一部以刘邦为主角的宏大叙事剧目,从刘邦起兵沛县、约法三章,到鸿门宴脱险、楚汉争霸、垓下之战、称帝定都,全景式再现其开国历程,剧目以“历史编年”为线索,串联起刘邦人生的关键节点,塑造其“从布衣到帝王”的成长轨迹。

剧中刘邦的形象兼具“草莽英雄”的豪情与“政治家”的远见:“大风起兮”的唱段取材于刘邦《大风歌》,结合京剧的“高拨子”唱腔,展现其称帝后对故人的怀念与对天下的忧虑;而“约法三章”的情节则突出其“得民心者得天下”的政治智慧,与项羽的“火烧阿房宫”形成对比,通过多场次、多线索的叙事,京剧将刘邦的“仁”与“狠”“智”与“谋”立体呈现,使其形象更加丰满。

京剧中刘邦题材剧目概览

为更直观呈现,现将相关剧目核心信息整理如下:

| 剧目名称 | 剧情核心 | 刘邦形象特点 | 经典场次/唱段 |

|---|---|---|---|

| 《鸿门宴》 | 鸿门宴脱险,楚汉矛盾激化 | 隐忍机智、善于用人 | 项庄舞剑、刘邦“谢宴”唱段 |

| 《霸王别姬》 | 垓下之战,楚军败亡 | 胜利者的权谋与冷静 | 四面楚歌(背景设计) |

| 《斩韩信》 | 借故斩杀功臣韩信 | 帝王权术下的矛盾与决绝 | “叹英雄”西皮慢板 |

| 《楚汉争》 | 从起兵到称帝的开国历程 | 布衣英雄与政治家的双重特质 | “大风起兮”高拨子 |

相关问答FAQs

Q1:京剧中的刘邦形象与历史上的刘邦有何异同?

A1:京剧中的刘邦形象以《史记》等史料为蓝本,但经过艺术加工,更突出其戏剧性,相同点在于,两者均展现刘邦的“雄才大略”(如知人善任、善于权谋)与“草莽出身”的特质;不同点在于,京剧强化了其性格的矛盾性——如《鸿门宴》中隐忍与果敢的切换、《斩韩信》中念旧与狠辣的并存,而历史上的刘邦更侧重于政治家的务实与谋略,京剧则通过唱腔、表演赋予其更丰富的情感层次。

Q2:除了上述剧目,还有哪些京剧涉及刘邦的故事?

A2:除《鸿门宴》《霸王别姬》《斩韩信》《楚汉争》外,还有《追韩信》(侧重萧何月下追韩信,刘邦作为决策者)、《白蟠台》(刘邦与张良、陈平定计,讽刺秦始皇暴政,刘邦以“反秦义军”领袖身份出现)等剧目,这些剧目或从侧面烘托刘邦的历史作用,或聚焦其与谋臣、功臣的互动,共同构成京剧舞台上的“刘邦故事群”。