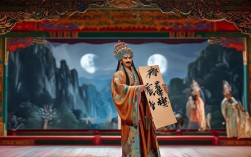

《女驸马》作为中国戏曲经典剧目,以“女扮男装”“状元及第”“驸马姻缘”为核心情节,在黄梅戏、京剧、越剧等多个剧种中广为流传,展现了古代女性突破封建束缚的智慧与勇气,该剧目不仅承载着传统戏曲的艺术魅力,更因跌宕的剧情和鲜明的人物形象成为经久不衰的舞台经典。

核心剧情与人物塑造

《女驸马》的故事源于民间传说,经戏曲改编后形成完整叙事:明代少女冯素珍与李兆廷青梅竹马,自许终身,因冯父嫌贫爱富,棒打鸳鸯,李兆廷被诬陷入狱,冯素珍为救李郎,女扮男装离家赴京应试,高中状元,皇帝爱其才华,招为驸马,洞房之夜,冯素珍向公主坦言真相,公主深明大义,冒死为其求情,最终皇帝感其忠贞,赦免李兆廷,促成冯李二人团圆,冯素珍更因功绩被封为“义烈公主”。

剧中人物性格鲜明:冯素珍聪慧果敢,既有闺阁女子的柔情,更有替父分忧、救夫出困的胆识;公主温婉善良,从最初的“金枝玉叶”到主动为他人破例,展现了人性的温度;李兆廷忠厚痴情,是传统文人形象的代表;而冯父嫌贫爱富、趋炎附势的性格,则折射出封建世俗的功利性,人物关系的多重冲突(爱情与礼教、个体与家族、性别与身份)构成了剧情的核心张力。

多剧种版本的艺术特色

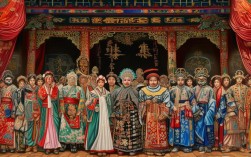

《女驸马》因题材的普适性和戏剧性,被多个地方剧种移植改编,各版本在保留核心剧情的同时,融入了本剧种的艺术精髓,形成多样化的舞台呈现。

《女驸马》多剧种版本一览表

| 剧种 | 代表版本 | 艺术特色 | 代表演员/剧团 |

|---|---|---|---|

| 黄梅戏 | 传统经典版(1959年首演) | 以“唱”为主,唱腔婉转流畅,如“为救李郎离家园”“状元府”等唱段,旋律通俗易记,情感真挚。 | 韩再芬、马兰(冯素珍) |

| 京剧 | 折子戏《洞房》《金殿》 | 强化念白与身段,注重“文戏武唱”,驸马身份冲突的戏剧张力通过程式化动作(如甩袖、跪拜)凸显。 | 李胜素、王蓉蓉(冯素珍) |

| 越剧 | 改编版《状元驸马》 | 唱腔柔美细腻,以“尹派”“傅派”为主,侧重情感细腻度,公主与驸马的对手戏更具江南水乡的婉约。 | 茅威涛、陈飞(冯素珍) |

| 豫剧 | 新编豫剧《女驸马》 | 融入河南梆子的高亢唱腔,念白方言化,冯素珍的“女扮男装”通过豪迈的表演风格凸显巾帼豪情。 | 虎美玲、小香玉(冯素珍) |

| 粤剧 | 传统粤剧《女驸马》 | 保留南派武功特色,如“打出手”等武打场面,舞台布景华丽,注重“唱念做打”的综合性呈现。 | 红线女、罗家宝(冯素珍/驸马) |

黄梅戏版本作为“原版”,奠定了《女驸马》的艺术基调:唱腔以“平词”“彩腔”为核心,旋律吸收民间小调,如“为救李郎离家园”一句,通过递进式的节奏变化,将冯素珍的焦急、决心与柔情层层展现,成为戏曲界“女驸马唱段”的范本,京剧版本则突出“冲突感”,如金殿之上冯素珍面对皇帝质问时的“三跪三拜”,通过繁重的身段与苍凉的唱腔,将“欺君之罪”与“救夫之心”的矛盾推向高潮,越剧版本则弱化冲突,强化“情”,公主与冯素珍的“姐妹情谊”成为改编重点,增添了剧目的情感厚度。

主题思想与时代价值

《女驸马》的核心主题是“女性意识的觉醒与反抗”,在封建社会“男尊女卑”的背景下,冯素珍通过“女扮男装”实现“科举入仕”,突破了女性被禁锢于“闺阁”的命运,她的行为不仅是个人救夫的无奈之举,更是对“女子无才便是德”“女子不得干政”等封建礼教的直接挑战。

剧中“女扮男装”的设定,具有双重象征意义:它是对性别身份的“伪装”,反映了女性在封建制度下的生存困境;它也是女性智慧的体现——冯素珍利用男性身份获得社会资源,最终实现自我价值,这种“以假乱真”的情节,既满足了戏曲“奇巧”的审美需求,也暗含了“真性情”战胜“假秩序”的隐喻。

从时代价值看,《女驸马》在当代仍具有现实意义,它传递的“忠贞爱情”“孝道亲情”“正义担当”等价值观,与现代社会倡导的“平等”“勇敢”“责任”相契合,冯素珍的形象打破了传统戏曲中“弱女子”的刻板印象,成为独立、自主女性的文化符号,激励着当代女性追求自我实现。

传承与当代传播

自20世纪50年代黄梅戏《女驸马》正式搬上舞台以来,该剧目历经多次复排与创新,成为戏曲“经典化”的典范,1959年,安徽省黄梅戏剧团首演该剧,韩再芬饰演冯素珍,其“唱做俱佳”的表演让“女驸马”深入人心;2001年,严凤莲主演的电影版《女驸马》通过银幕传播,扩大了剧目的受众群体;近年来,年轻演员吴美莲、何云等通过“青春版”《女驸马》,以更贴近当代审美的舞台语汇(如简约的舞美、现代化的节奏处理),吸引年轻观众走进剧场。

除舞台演出外,《女驸马》还通过戏曲电视剧、短视频、戏曲动漫等形式传播,抖音平台上,“女驸马唱段”相关视频播放量超亿次,年轻网友通过“戏腔翻唱”“变装视频”等二次创作,让经典剧目焕发新生,这种“传统与现代的融合”,既保留了戏曲的艺术内核,又适应了文化传播的新趋势。

相关问答FAQs

Q1:《女驸马》中的“女扮男装”情节在戏曲中常见吗?有哪些类似剧目?

A1:“女扮男装”是戏曲中经典的叙事模式,多用于展现女性突破性别限制的勇气与智慧,类似剧目包括:

- 《花木兰》:北朝民歌《木兰诗》改编,花木兰替父从军,十二年军功后恢复女装,情节更侧重“家国情怀”;

- 《穆桂英挂帅》:穆桂英女扮男装闯关,后挂帅出征,强调“巾帼不让须眉”的英雄气概;

- 《梁祝》:祝英台女扮男装求学,与梁山伯同窗共读,情节侧重“爱情悲剧”,但同样体现性别身份的错位与反抗。

这些剧目均以“性别伪装”为切入点,反映了封建社会对女性的压抑与女性自我意识的觉醒。

Q2:现代演出中,《女驸马》在剧本或表演上有哪些创新?

A2:为适应当代观众审美,现代《女驸马》在剧本与表演上进行了多维度创新:

- 剧本改编:部分版本增加公主的戏份,如公主主动向皇帝求情、与冯素珍联手对抗权臣,强化了“女性互助”的主题;也有版本加入“现代台词”,如冯素珍在金殿质问“为何女子不能科举”,更具现实批判性。

- 舞台呈现:采用多媒体技术,如通过LED屏展现“京城赶考”“洞房花烛”等场景,增强视觉冲击力;服装设计上,在传统戏服基础上融入时尚元素,如冯素珍的“男装”加入立领、盘扣等细节,兼顾历史感与美观度。

- 表演形式:年轻演员尝试“跨界融合”,如在唱段中加入流行音乐元素,或借鉴话剧的“内心独白”,让人物情感表达更贴近当代观众,这些创新既保留了《女驸马》的核心精神,又赋予了剧目新的生命力。