在戏曲艺术的璀璨星河中,哭戏始终是演员功力的试金石,也是观众情感共鸣的催化剂,河南作为戏曲大省,曲剧与豫剧两大剧种各具特色,其哭戏更是以截然不同的艺术魅力,在舞台上绽放出动人光彩,常能引得全场观众潸然泪下,成为戏曲舞台上令人难忘的瞬间。

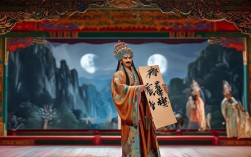

曲剧,源于河南民间歌舞“高跘曲”,以其贴近生活的唱腔和细腻的情感表达著称,相较于豫剧的高亢激越,曲剧的哭戏更像是一幅工笔细描,于平淡中见深情,于细微处显功力,其哭唱多采用“曲牌体”,旋律婉转如泣如诉,节奏舒缓如溪水潺潺,仿佛将生活中的悲苦提炼成一段段流淌的旋律,演员在演绎哭戏时,往往不追求声嘶力竭的爆发,而是注重眼神、语气与身段的协调,通过“气声”的运用模拟抽泣的哽咽,以“下滑音”模仿哭腔的颤音,让每一个音符都浸透着角色的泪水,比如经典剧目《卷席筒》中,苍娃被诬陷谋害婶母,在法场临刑前的哭唱,“苍娃我离了登封县”一段,演员通过声音的颤抖与哽停,将一个善良少年蒙冤受屈的绝望与无助表现得淋漓尽致,台下观众往往随着他的哭唱而揪心落泪,全场寂静中只闻抽泣之声,这种“润物细无声”的感染力,正是曲剧哭戏的独特魅力。

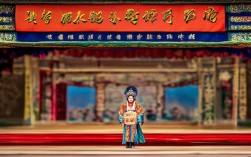

而豫剧,作为河南第一大剧种,以“铿锵大气、质朴豪放”的艺术风格闻名,其哭戏则如一幅泼墨山水,大开大合,气势磅礴,用极致的情感张力冲击观众的感官,豫剧唱腔属“板式变化体”,哭戏中常用“哭腔”“滚板”等板式,通过高亢的音调、急促的节奏和大幅度的身段动作,将角色的悲愤、痛楚推向极致,演员在演唱时往往需要调动丹田之气,声音如裂帛般穿透剧场,配合甩发、跺脚、抢背等程式化动作,将内心的痛苦外化为极具视觉冲击力的舞台表演,豫剧大师常香玉在《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”一段,虽非传统哭戏,但在“女子们哪一点不如儿男”的反问中,融入了女性不被理解的委屈与愤懑,哭腔中带着不屈的呐喊,成为经典;而在《秦香莲》中,秦香莲寻夫遇负心人,面对陈世美的冷酷,“见皇姑”一折的哭唱,演员以“苦音”贯穿始终,字字血泪,声声控诉,台下观众常被这股悲愤的力量震撼,全场鸦雀无声后爆发出雷鸣般的掌声,这种“以情带声、声情并茂”的爆发力,是豫剧哭戏震撼人心的关键。

从艺术表现手法来看,曲剧与豫剧哭戏的差异源于各自的文化基因与审美追求,曲剧更贴近市井生活,哭戏中常融入河南方言的语调特点,唱词朴实无华,如拉家常般诉说悲苦,观众更容易产生“身边人身边事”的代入感;豫剧则深受中原文化“忠义”精神影响,哭戏多与家国大义、道德伦理相关,角色的悲往往与“冤”“愤”“忠”等宏大主题绑定,情感表达更具史诗感,下表可直观对比两者的哭戏特点:

| 对比维度 | 曲剧哭戏 | 豫剧哭戏 |

|---|---|---|

| 唱腔体系 | 曲牌体,旋律婉转舒缓 | 板式变化体,高亢激越,节奏多变 |

| 情感表达 | 细腻内敛,侧重生活化的悲苦与无奈 | 磅礴外放,强调悲愤与不屈的爆发 |

| 表演程式 | 动作自然,贴近生活,眼神、语气为主 | 程式化动作丰富(甩发、跺脚等) |

| 语言风格 | 融入方言,朴实口语化 | 文白结合,更具书面性与戏剧性 |

| 代表剧目片段 | 《卷席筒》“苍娃我离了登封县” | 《秦香莲》“见皇姑” |

| 观众共鸣点 | 日常悲情的真实感与代入感 | 道德情感的冲击力与正义感的满足 |

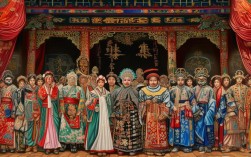

无论是曲剧的“润物细无声”还是豫剧的“惊雷震九霄”,哭戏的核心都在于“以情动人”,优秀的戏曲演员,总能通过精准的声腔控制、细腻的面部表情和传神的肢体语言,将角色的情感内核传递给观众,在河南的乡村戏台、城市剧场,当演员唱响那段令人心碎的哭腔时,台下常常出现“全场落泪”的动人场景——老人抹着眼泪回忆往事,年轻人红着眼眶感受传统艺术的魅力,孩童在家长的低语中理解了“悲欢离合”的人生百态,这不仅是戏曲艺术的胜利,更是中华优秀传统文化情感共鸣力量的体现。

随着时代的发展,戏曲哭戏也在传承中不断创新,年轻演员在继承传统的基础上,融入现代声乐技巧,让哭腔更具层次感;导演们通过舞台灯光、多媒体等手段,强化哭戏的情感氛围;而短视频平台的传播,更让经典哭戏片段走进千家万户,让更多人感受到“一曲哭戏动人心”的艺术魅力,可以说,无论是曲剧的细腻婉转,还是豫剧的豪迈激越,那些穿透时空的哭腔,始终是连接舞台与观众、传统与现代的情感纽带,承载着河南人民对生活的热爱、对正义的坚守,以及对艺术最真挚的追求。

相关问答FAQs

Q1:曲剧和豫剧的哭戏,哪种更容易让现代年轻观众产生共鸣?

A1:这取决于观众的情感偏好和审美取向,曲剧哭戏更贴近日常生活,情感表达细腻真实,如《卷席筒》中苍娃的蒙冤之哭,容易让年轻观众联想到现实中的“小人物”困境,产生代入感;而豫剧哭戏的宏大叙事和强烈情感冲击,如《穆桂英挂帅》中“捧印”一折的家国情怀之哭,则能满足年轻观众对“热血”“正义”的情感需求,总体而言,曲剧哭戏因生活化特质更易引发共情,而豫剧哭戏则因艺术张力更具记忆点,两者各有优势,关键在于观众是否了解其背后的文化语境。

Q2:传统戏曲哭戏中的“假哭”技巧,如何体现演员的真实功力?

A2:戏曲哭戏并非真哭,而是“以假乱真”的艺术创造,演员的功力体现在对“情”的精准把握与“技”的娴熟运用上,演员需深入理解角色心境,通过“体验生活”积累情感素材,让哭腔发自内心而非刻意嘶吼;需掌握“气声”“擤音”“颤音”等技巧,如曲剧哭戏中的“抽泣式”气声,豫剧哭戏中的“炸音”爆发,这些技巧需长期苦练才能自然融入表演,眼神、手势、身段等“无声语言”的配合,更是让“假哭”具有真实感的关键,优秀的演员能做到“情到深处泪自流”,无需真正流泪,便能让观众感受到撕心裂肺的痛苦,这正是戏曲“虚实相生”艺术魅力的体现。