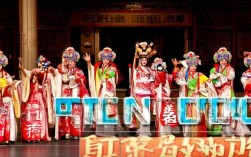

豫剧《包青天》作为传统戏曲的经典剧目,其唱词道白凝聚了中原文化的深厚底蕴,既塑造了包拯刚正不阿、铁面无私的清官形象,也展现了豫剧艺术的独特魅力,唱词与道白作为戏曲叙事与抒情的重要载体,在语言风格、内容表达和艺术手法上各具特色,共同构成了包拯人物形象的立体维度。

唱词部分以韵文为主,融合了中原方言的质朴与文雅的修辞,既有铿锵有力的豪迈之气,又不失细腻深沉的情感流露,在《铡美案》中,包拯的经典唱段“包龙图打坐在开封府”,开篇便以“开开封府如虎踞,铜铡架前立威严”勾勒出肃穆的升堂场景,用“虎踞”“威严”等词凸显其权威;而“陈世美你休要巧言辩,欺君罔上罪滔天”则以直白的斥责强化了断案的果决,唱词中多运用对仗、排比,如“铁面无私遵王法,丹心一片为黎民”,既符合戏曲的韵律美,又深化了包拯“忠君爱民”的核心品格,在情感表达上,唱词通过板式变化展现人物内心:如【二八板】的舒缓叙事,适合表现包拯对案情细节的梳理;【快二八】或【垛板】则用于情绪激昂处,如“铡了陈美美救民女”,节奏加快,唱腔高亢,传递出对正义的坚定追求,唱词常融入民间俗语与典故,如“清官难断家务事”的反用,既贴近百姓生活,又体现了包拯“不畏权贵、明察秋毫”的智慧。

道白作为戏曲中的“说话”部分,分为韵白与散白,两者相辅相成,共同塑造包拯“威严中带着亲民,刚正中蕴含细腻”的形象,韵白以韵文为基础,节奏鲜明,语调抑扬顿挫,多用于升堂、判案等正式场合,包拯升堂时的“带原告上堂!”“下跪者何人?所告何事?”等台词,字字铿锵,拖腔较长,配合动作如拍案、甩袖,营造出庄严肃穆的气氛,凸显其“青天”的威严,散白则更接近生活语言,语气自然流畅,常用于包拯与百姓的互动或内心独白,如在《打龙袍》中,面对贫苦老妇的哭诉,包拯以“大嫂,莫要啼哭,有冤情尽管道来”的散白安抚,语气中带着关切,消解了距离感,体现了“为民做主”的温情,道白中还常运用语气词和方言词汇,如“中!”“恁(你们)且听好”,既保留了中原地域特色,又使人物形象更具真实感。

为更直观展现唱词与道白的特点,可参考下表:

| 类别 | 语言风格 | 内容主题 | 艺术手法 |

|---|---|---|---|

| 唱词 | 口语化与文雅结合,融入中原方言 | 断案刚正、怜悯百姓、自我剖白 | 对仗排比、板式变化、比喻夸张 |

| 道白 | 韵白铿锵,散白质朴,方言点缀 | 升堂威严、民间体察、情感抒发 | 节奏把控、动作配合、语气词运用 |

唱词与道白的融合,使包拯形象既有“铁面”的硬度,又有“慈心”的温度,唱词以抒情为主,通过唱腔的起伏传递人物情感与立场;道白以叙事为主,通过语言的节奏与内容推动剧情发展,两者在豫剧“唱念做打”的表演体系中相互支撑,例如在《铡包勉》中,包拯唱“包勉犯法与民同罪”时,配合道白“侄儿啊,叔虽疼你,国法难容”,唱词的激昂与道白的沉痛交织,将“公私分明”的内心挣扎展现得淋漓尽致,让观众在艺术感染中感受到包拯的人格魅力。

相关问答FAQs:

Q1:豫剧《包青天》中包公的唱词为何多用口语化表达?

A1:豫剧源于中原民间,观众多为普通百姓,口语化唱词既通俗易懂,又能拉近与观众的距离,口语化表达符合包拯“来自民间、心系百姓”的人物设定,如用“清官”“黎民”等直白词汇,既传递了“为民做主”的主题,又体现了中原文化的质朴特质,口语化唱词便于与豫剧的【二八板】【慢板】等板式结合,通过唱腔的节奏变化增强表现力,使人物情感更真实可感。

Q2:豫剧包公道白中的“韵白”和“散白”如何塑造人物形象?

A2:“韵白”以韵文为基础,语调庄重,节奏鲜明,多用于升堂、判案等正式场景,如“带被告上堂!”“铡!”等台词,通过拖腔和重音凸显包拯的威严与权威,塑造“铁面无私”的清官形象;“散白”则接近生活语言,语气自然,常用于与百姓互动或内心独白,如“大嫂,有冤尽管说”,通过亲切的语调和方言词汇体现包拯的亲民与温情,使人物形象刚柔并济,既有“青天”的威严,又有“父母官”的关怀,从而立体丰满。