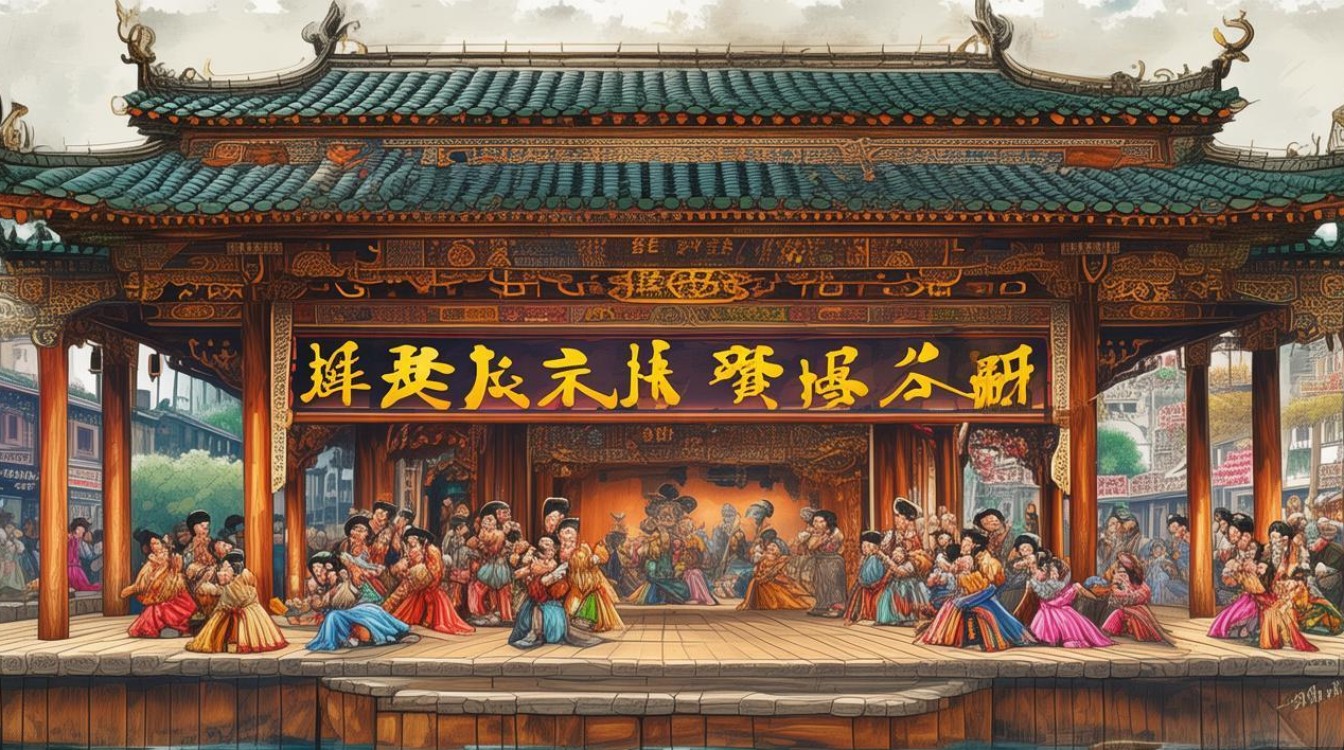

河东地区,即今山西西南部,古称河东郡,是华夏文明的重要发源地之一,这片土地不仅孕育了关公文化、盐池文化,更孕育了丰富多彩的戏曲艺术,在漫长的历史长河中,河东人民将生活情感、历史故事、民俗信仰融入戏曲,形成了独具特色的剧种体系,成为中华戏曲宝库中的璀璨明珠,河东戏曲种类繁多,既有高亢激昂的梆子腔,也有婉转细腻的曲牌体,更有古朴神秘的祭祀戏曲,它们共同构成了河东地区多元的戏曲文化景观。

蒲剧(蒲州梆子)作为河东戏曲的代表,起源于明末清初的蒲州(今运城永济一带),是山西梆子腔中最古老的剧种之一,被誉为“梆子戏的鼻祖”,其唱腔以高亢激越、慷慨悲壮著称,表演程式严谨,身段动作刚劲有力,尤其擅长表现历史战争和英雄故事,蒲剧的伴奏以梆子、板胡、唢呐为主,打击乐“四大件”(鼓、板、锣、钹)节奏鲜明,极具感染力,代表剧目有《窦娥冤》《薛刚反唐》《三家店》等,窦娥冤》通过窦天章被冤、窦娥蒙难、最终平反的故事,展现了蒲剧在悲剧表现上的深厚功力,清末民初是蒲剧的鼎盛时期,涌现出如“七十二生旦”等一批著名演员,筱兰香的《杀狗》、王秀兰的《打神告庙》等剧目至今仍广为流传,蒲剧被列入国家级非物质文化遗产名录,在传承与创新中继续焕发生机。

眉户戏(曲剧)是河东地区深受群众喜爱的民间小戏,源于明清时期的民歌小调,因主要流行于眉县(今陕西眉县,后传入河东)而得名,又称“曲子戏”,与蒲剧的梆子腔不同,眉户戏属于曲牌体音乐,唱腔以“月调”“背弓”“剪靛花”等曲牌为基础,旋律婉转流畅,细腻抒情,生活气息浓厚,其表演形式灵活,既有整本大戏,也有折子戏和小戏,题材多取材于民间生活,如《张连卖布》《安安送米》等,以幽默诙谐的语言和贴近生活的情节反映普通百姓的喜怒哀乐,眉户戏的伴奏以三弦、板胡、笛子为主,打击乐较少,更突出唱腔的抒情性,近年来,眉户戏在保留传统特色的基础上,融入现代元素,创作出《迟开的玫瑰》等新剧目,受到年轻观众的喜爱。

锣鼓杂戏是河东地区特有的一种古老戏曲形式,因以锣鼓为主要伴奏乐器而得名,形成于金元时期,最初用于祭祀社火活动,后逐渐发展为戏曲,其最大特点是“无弦乐、无管乐,仅以锣鼓伴奏”,表演者通过唱、念、做、打结合锣鼓节奏来表现剧情,锣鼓杂戏的剧目多取材于历史故事和神话传说,如《三国演义》《封神演义》中的片段,角色分为生、旦、净、丑,表演风格古朴粗犷,带有浓厚的祭祀仪式感,由于传承难度大、受众较少,锣鼓杂戏一度面临失传,近年来被列入国家级非物质文化遗产保护名录,通过老艺人的口传心授和记录整理,逐渐恢复了一些传统剧目,如《铜雀台》《长坂坡》等,成为研究古代戏曲形态的活化石。

河东道情源于道教音乐,是道教徒在传经布道时演唱的曲调,后吸收河东民间说唱艺术,逐渐发展为戏曲,其唱腔分为“清韵”和“韵白”两部分,“清韵”悠扬婉转,带有浓厚的宗教色彩,“韵白”则采用河东方言,通俗易懂,河东道情的表演形式以唱为主,辅以简单的身段动作,题材多为道教故事和民间传说,如《郭巨埋儿》《韩湘子出家》等,劝人向善、宣扬孝道是其主要内容,伴奏乐器有渔鼓、简板、碰铃等,渔鼓是标志性乐器,其“噗噗”声与唱腔相得益彰,营造出独特的意境,河东道情主要流行于运城、临汾的乡村地区,是当地农民闲暇时重要的娱乐方式,也是道教文化在民间传播的重要载体。

晋南秧歌戏源于民间社火活动中的“秧歌歌舞”,是河东地区最具生活气息的戏曲形式之一,其表演载歌载舞,唱腔吸收了晋南民歌的元素,欢快活泼,节奏明快,多表现民间劳动、爱情生活和民俗风情,剧目多为小戏,如《打酸枣》《送灯》《小放牛》等,情节简单,语言风趣,贴近群众生活,晋南秧歌戏的演员多为农民,演出不拘场地,村头巷尾、田间地头均可表演,具有极强的参与性和娱乐性,近年来,随着国家对民间艺术的重视,晋南秧歌戏被列入省级非物质文化遗产名录,通过举办秧歌比赛、进校园等活动,让这一古老的民间艺术焕发新的活力。

| 剧种名称 | 形成时期 | 音乐特点 | 代表剧目 | 流行区域 |

|---|---|---|---|---|

| 蒲剧 | 明末清初 | 梆子腔,高亢激越 | 《窦娥冤》《薛刚反唐》 | 运城、临汾及陕西、河南部分地区 |

| 眉户戏 | 明清时期 | 曲牌体,婉转细腻 | 《张连卖布》《安安送米》 | 运城、临汾乡村地区 |

| 锣鼓杂戏 | 金元时期 | 锣鼓伴奏,古朴粗犷 | 《铜雀台》《长坂坡》 | 运城部分乡村 |

| 河东道情 | 明清时期 | 道教音乐色彩,悠扬婉转 | 《郭巨埋儿》《韩湘子出家》 | 运城、临汾乡村地区 |

| 晋南秧歌戏 | 明清时期 | 民歌元素,欢快活泼 | 《打酸枣》《送灯》 | 运城、临汾乡村地区 |

河东戏曲是河东人民世代相传的文化基因,它承载着这片土地的历史记忆、情感表达和审美追求,从蒲剧的慷慨悲歌到眉户戏的细腻温情,从锣鼓杂戏的古朴神秘到秧歌戏的欢快活泼,这些剧种共同构成了河东戏曲文化的多彩画卷,在新时代的传承与发展中,河东戏曲正以新的面貌融入现代生活,让古老的艺术在创新中绽放光彩,继续讲述着河东大地上的动人故事。

FAQs

问:河东戏曲中最古老的剧种是哪个?它有什么独特之处?

答:河东戏曲中最古老的剧种是锣鼓杂戏,形成于金元时期,其独特之处在于伴奏仅用锣鼓,无弦乐、管乐,表演风格古朴粗犷,带有浓厚的祭祀仪式感;剧目多取材于历史故事和神话传说,通过唱、念、做、打结合锣鼓节奏表现剧情,是研究古代戏曲形态的重要活化石。

问:蒲剧为什么被称为“山西梆子的鼻祖”?

答:蒲剧被称为“山西梆子的鼻祖”,主要是因为它形成于明末清初,是山西梆子腔中最古老的剧种之一,其唱腔(梆子腔)、板式设计、伴奏形式(以梆子、板胡为主)对后来的晋剧、豫剧、河北梆子等梆子系剧种产生了深远影响,尤其是高亢激越的风格和程式化的表演,为其他梆子剧种奠定了基础。