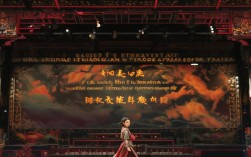

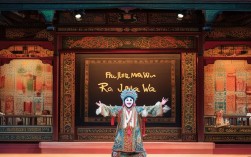

豫剧传统剧目《老东征》是历史演义类经典作品,以北宋时期辽国频繁侵扰、宋廷奋起抗敌为背景,通过杨家将一族的忠勇事迹,演绎了一曲荡气回肠的家国悲歌,该剧不仅展现了战争的激烈与残酷,更塑造了以杨宗保为代表的年轻将领主动请缨、保家卫国的英雄形象,以及佘太君深明大义、支持出征的母性光辉,传递了“忠义传家”的传统文化内核,故事开篇,辽国大将萧天佐率军大举入侵,连下数城,边境告急,宋王赵恒召集文武大臣商议对策,朝中老将多因年迈或畏战而推诿,年轻将领又缺乏实战经验,杨家将的第三代传人杨宗保挺身而出,以“杨家三代忠烈,岂能坐视国土沦丧”为由,主动请缨东征,佘太君虽知此行凶险,却更敬佩儿子的赤诚,不仅亲自为杨宗保整理行装,更以杨家祖传的金枪相赠,叮嘱他“莫负家国,莫负忠义”,出征后,杨宗保率军抵达前线,与萧天佐展开激战,初战时,宋军因久疏战阵一度陷入被动,杨宗保凭借过人的武艺和智谋,先后斩杀辽军先锋官“铁锤将”和“铜锤将”,稳住阵脚,萧天佐狡诈多端,设下“空城计”引诱宋军深入,又联合辽国公主萧银宗的“铁甲骑兵”围困宋军大营,杨宗保临危不乱,一方面派兵夜袭辽军粮草,另一方面佯装败退,诱敌深入,最终在佘太君派来的援军配合下,大破辽军主力,萧天佐狼狈逃窜,杨宗保凯旋回朝,宋王大喜,封其为“征辽大将军”,杨家将威名更盛,剧中通过杨宗保与母亲的对手戏,展现了“忠孝难两全”的抉择,但最终家国大义优先,凸显了传统文化中“移孝作忠”的价值取向,佘太君在结尾处的一段唱词——“杨家儿郎肝胆照,一腔热血洒疆场”,成为全剧的情感高潮,也让“老东征”的精神传承深入人心。

| 角色 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 杨宗保 | 杨家第三代传人 | 英勇善战、赤诚 | 主动请缨东征、智破辽军围困 |

| 佘太君 | 杨家老母 | 深明大义、刚毅 | 支持出征、赠枪、派援军 |

| 萧天佐 | 辽国大将 | 勇猛狡诈 | 率军入侵、设空城计、围困宋军 |

| 宋王赵恒 | 宋朝皇帝 | 昏庸但知人善任 | 召集群臣、封赏杨宗保 |

FAQs

-

问:《老东征》与其他杨家将题材剧目(如《穆桂英挂帅》)在主题上有什么关联和区别?

答:两者均以杨家将的忠义精神为核心,但《老东征》侧重展现杨家第三代(杨宗保)的“初出茅庐”,强调年轻一代的担当与成长;而《穆桂英挂帅》则聚焦于穆桂英这位“巾帼英雄”,在佘太君的激励下挂帅出征,主题更偏向“女性力量”与“家国情怀的结合”,前者是“传承的开端”,后者是“精神的延续”,共同构成了杨家将“忠义传家”的完整叙事。

-

问:豫剧《老东征》在表演艺术上有哪些特色?

答:该剧在表演上融合了豫剧文武兼备的特点:武戏方面,有“枪挑铁锤”“夜袭粮草”等武打场面,演员需展现高难度的翻腾、对打技巧,配合铿锵的锣鼓点,营造激烈的战场氛围;文戏方面,杨宗保与佘太君的对手戏以唱为主,唱腔上多采用豫剧的“豫东调”,高亢激昂,情感饱满,尤其是佘太君的唱段,通过苍劲有力的嗓音和细腻的表情,将母亲的担忧与骄傲刻画得淋漓尽致,体现了豫剧“以情带声”的艺术魅力。