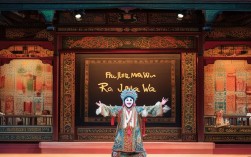

豫剧作为中国地方戏曲的重要剧种,以其质朴豪放、刚健明快的艺术风格深受观众喜爱,在河南及周边地区有着深厚的群众基础,在众多经典剧目中,《豹头山》作为一部融合历史演义与民间传说的传统戏,其选段以跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物形象和独特的艺术魅力,成为豫剧舞台上久演不衰的代表作,尤其展现了豫剧在武戏与文戏结合上的深厚功力,堪称豫剧艺术宝库中的一颗璀璨明珠。

剧情背景与时代语境

《豹头山》的故事背景设定在北宋时期,宋辽交战之际,辽国大举入侵,北宋边关告急,剧中以“豹头山”为地理核心,讲述宋军将领杨宗保(或根据不同版本设定为其他将领,如呼延赞)率兵北征,不幸被辽军围困于豹头山,山势险峻易守难攻,辽军守将耶律沙(或耶律休哥)狡诈凶狠,双方展开激烈交锋,宋军在外无援兵、内缺粮草的绝境中,将领们既要抵御强敌,又要安抚军心,最终里应外合,成功突围并大败辽军,这一剧情既展现了战争的残酷与激烈,也歌颂了宋军将士忠君爱国、智勇双全的英雄气概,折射出中国传统文化中对“忠义”“勇武”精神的推崇,同时也暗含了民间对“以弱胜强”“绝境逢生”的叙事偏好。

主要人物形象分析

《豹头山》选段的成功,离不开对人物形象的精准塑造,主要角色通过行当分工与表演特色,各具千秋,栩栩如生。

-

宋军主帅(如高琼或杨延昭):通常由“老生”应工,唱腔以“大本腔”为主,苍劲有力,沉稳中透着威严,其核心唱段多在战前动员或被困时抒发忠义之情,如“杨家将保大宋忠心耿耿”等唱词,通过【慢板】的舒缓铺陈和【二八板】的节奏变化,展现其作为主帅的深谋远虑与临危不惧,表演上注重“身段”的稳重,如端带、捋髯等动作,凸显儒将风范;在激战场景中,则通过“甩发”“亮相”等技巧,表现其怒火与决心。

-

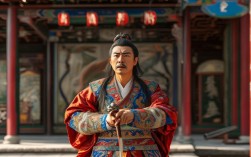

青年将领(如呼延赞或杨宗保):由“武生”或“小生”担当,唱腔高亢激越,多采用【快二八】【流水板】等板式,节奏明快,充满朝气,其唱段多展现勇猛无畏的战斗精神,如“豹头山前战鼓响”等,通过“炸音”“擞腔”等技巧,凸显青年将领的锐气,表演上以“武打”见长,如“枪花”“翻跳”“劈叉”等动作,干净利落,配合“锣鼓经”的急促节奏,将战场上的激烈厮杀展现得淋漓尽致。

-

辽军守将(如耶律沙):多由“净角”(铜锤花脸或架子花脸)扮演,唱腔浑厚粗犷,鼻腔共鸣强烈,常用【导板】【垛板】表现其骄横或凶狠,其表演注重“架子功”,如“抖髯”“瞪眼”“甩袖”等动作,塑造外强中干、色厉内荏的反派形象;在交锋场景中,通过“挡子”“过场”等武打设计,与宋军将领形成鲜明对比,推动剧情冲突。

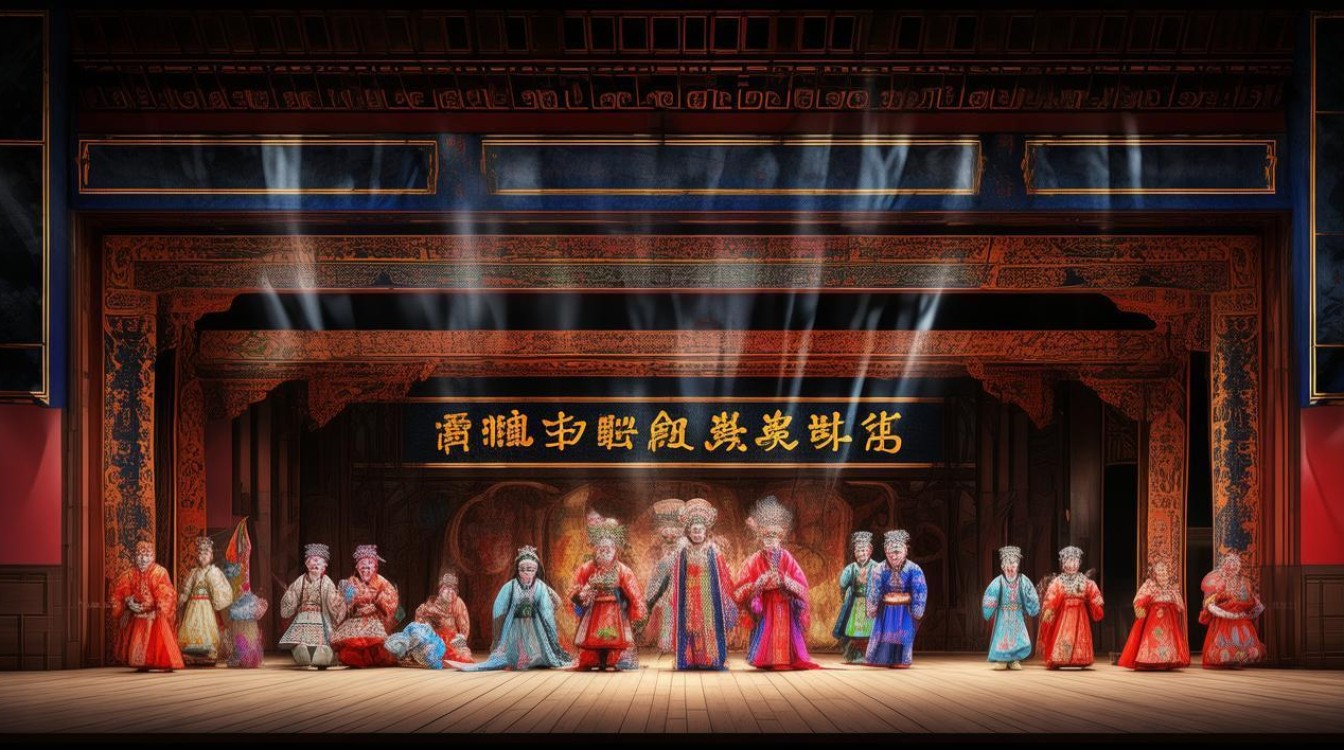

艺术特色与舞台呈现

《豹头山》选段的艺术特色,集中体现在唱腔、表演、音乐、服饰等多元元素的融合创新,既保留了豫剧传统程式,又通过细节处理增强戏剧张力。

唱腔:板式丰富,情感饱满

豫剧唱腔以“板式变化体”为核心,《豹头山》选段根据剧情需要灵活运用多种板式,形成“散—慢—快—散”的节奏结构,精准传递人物情感,在主帅被困时,常用【慢板】抒发焦虑与决心,如“被困山心似火粮草断绝”唱段,通过“慢板”的舒缓拖腔,展现内心的沉重;在战斗爆发时,则转为【快二八】或【流水板】,如“催战马挥大刀杀上山岗”,节奏加快,字字铿锵,配合“梆子”的密集击打,营造紧张激烈的战场氛围,豫剧特有的“唱调”“呛腔”等技巧,在选段中也被巧妙运用,如青年将领的唱段通过“假声”与“真声”的转换,凸显其年轻气盛与勇猛。

表演:文武兼备,程式化与生活化结合

作为“文武戏”,《豹头山》选段的表演既重“唱念”,也重“做打”,文戏部分注重“眼神”与“手势”的配合,如主帅独白时,通过“远眺”“捋髯”等动作,表现其运筹帷幄;武戏部分则突出“武打”的实用性,如“单刀破枪”“枪挑马下”等场面,演员需扎实掌握“把子功”,动作干净利落,同时通过“亮相”定格瞬间美感,让观众清晰捕捉人物情绪,舞台上的“虚拟化”表演也极具特色,如“骑马行军”“攀登山崖”等场景,通过演员的“圆场”“翻跳”等动作,配合“锣鼓经”的节奏,在无实物道具的情况下,让观众身临其境。

音乐与伴奏:烘托气氛,增强感染力

豫剧伴奏以“文场”与“武场”结合著称,《豹头山》选段的音乐设计充分体现了这一点。“文场”以板胡为主奏,辅以二胡、笙、笛等,唱腔伴奏时旋律婉转,烘托抒情氛围;武戏中则加入唢呐、锣鼓,如“紧急风”“四击头”等锣鼓点,节奏急促,增强战斗的紧张感,唱腔中的“过门”设计也颇具匠心,如唱段结束后的“收腔过门”,通过板胡的滑音、颤音,为观众留下回味空间。

服饰与道具:行当分明,凸显身份

《豹头山》的服饰与道具严格遵循豫剧“行当化”原则,不同角色通过穿戴区分身份性格,宋军主帅多穿“蟒袍”(红色或黄色)、戴“帅盔”,手持“马鞭”和“令旗”,体现威严;青年将领则着“靠旗”(黑或红)、扎“靠甲”,手持“长枪”或“大刀”,凸显勇武;辽军守将多穿“箭衣”(黑色或蓝色)、戴“倒缨盔”,手持“大刀”或“狼牙棒”,突出反派特征,道具的运用也讲究虚实结合,如“战旗”代表军队,“马鞭”象征骑马,“酒壶”则体现军中生活细节,增强了舞台的真实感。

文化内涵与精神传承

《豹头山》选段之所以历经百年仍受欢迎,不仅在于其艺术形式的精湛,更在于其承载的深厚文化内涵,剧中宋军将士在绝境中坚守忠义、智勇抗敌的精神,契合了中国传统文化中对“家国情怀”的推崇,也反映了民间对“正义战胜邪恶”“团结克服困难”的价值追求,选段中豫剧艺术的“草根性”与“生活化”特点,使其与观众情感紧密相连——唱腔的质朴直白、表演的贴近生活,让普通观众能直观感受到剧中人物的情感波动,从而产生共鸣。

在当代传承中,《豹头山》选段通过“老艺术家传帮带”“青年演员培养计划”“数字化舞台记录”等方式得以延续,一些院团在保留传统精髓的基础上,对唱腔、舞美进行创新,如融入现代灯光技术增强战斗场景的视觉冲击力,或通过交响乐伴奏丰富音乐层次,既吸引了年轻观众,也让经典剧目焕发新生。

豹头山选段艺术特色表

| 类别 | 艺术效果 | |

|---|---|---|

| 唱腔板式 | 【慢板】(抒情)、【二八板】(叙事)、【快二八】(激战)、【流水板】(急促) | 情感递进鲜明,从沉重到激昂,贴合剧情发展与人物情绪变化 |

| 表演技巧 | 老生“端带捋髯”、武生“枪花翻跳”、花脸“抖髯瞪眼” | 行当特色突出,文戏沉稳、武戏火爆,人物形象立体生动 |

| 音乐伴奏 | 板胡主奏、唢呐烘托、锣鼓“紧急风”“四击头” | 营造紧张激烈的战场氛围,增强唱腔与表演的感染力 |

| 服饰道具 | 蟒袍帅盔(主帅)、靠旗大刀(武将)、箭衣倒缨盔(辽将) | 角色身份一目了然,舞台视觉效果鲜明,增强历史代入感 |

相关问答FAQs

Q1:《豹头山》选段在豫剧剧目中处于怎样的地位?

A1:《豹头山》选段是豫剧传统武戏的代表性剧目之一,在豫剧艺术体系中具有重要地位,它展现了豫剧“文武兼备”的艺术特色,将唱腔的“抒情性”与表演的“武打性”完美融合,体现了豫剧演员“唱念做打”的全面素养;其题材取自历史演义,承载了“忠义勇武”的传统文化内核,成为豫剧弘扬主流价值观的重要载体;作为长期活跃在舞台上的“骨子老戏”,《豹头山》选段见证了豫剧的传承发展历程,其唱腔设计、表演程式为后世剧目提供了借鉴,至今仍是豫剧演员学习和展示基本功的重要范本。

Q2:欣赏《豹头山》选段时,观众应重点关注哪些艺术细节?

A2:欣赏《豹头山》选段时,可从以下细节入手感受其艺术魅力:一是“唱腔的板式转换”,留意演员如何通过【慢板】【快二八】等不同板式的节奏变化,表现人物从沉思到激动的情绪转折;二是“武打的身段技巧”,关注武生演员的“枪花”“翻跳”是否干净利落,“亮相”是否精准有力,这些细节体现演员的“腰腿功”与“把子功”;三是“眼神与手势的配合”,如老生在唱“保家卫国”时,眼神是否坚定,手势是否沉稳,这些细节能凸显人物内心世界;四是“锣鼓与唱腔的呼应”,注意武戏中“紧急风”等锣鼓点如何与演员的动作同步,增强战斗的紧张感,感受豫剧“以乐伴戏、以戏带乐”的独特韵味。