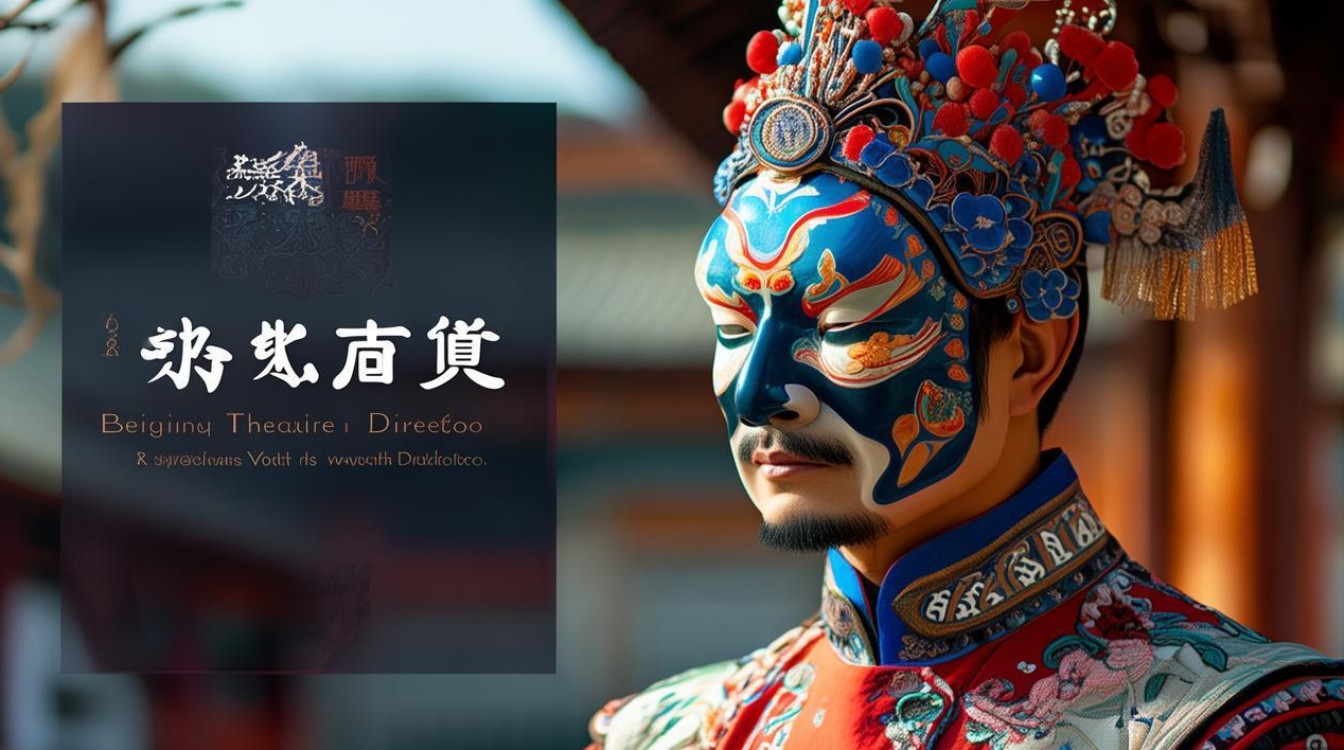

北京青年京剧院院长作为京剧艺术传承与创新的核心推动者,肩负着培养青年人才、弘扬传统文化的重要使命,现任院长张凯,国家一级演员,奚派老生名家,自2015年履职以来,以“守正创新、育人为先”为理念,带领剧院在剧目创作、人才培养、传播推广等领域取得显著成效,成为新时代京剧青年化发展的重要阵地。

张凯院长自幼受京剧熏陶,毕业于中国戏曲学院,师从奚派艺术创始人奚啸伯的弟子张建国、叶蓬等名家,深谙奚派“以情带声、声情并茂”的艺术精髓,他的舞台表演兼具传统功力与时代气息,在《白帝城》《范进中举》《赵氏孤儿》等经典剧目中塑造的鲜活形象,曾荣获第二十七届中国戏剧梅花奖、第二十五届上海白玉兰戏剧表演艺术奖等重要荣誉,作为演员出身的院长,他对京剧艺术的理解不仅停留在舞台呈现,更深入到文化传承的内核,始终坚持“演员是根,剧目是魂,人才是本”的发展思路。

在人才培养方面,张凯院长针对青年京剧演员成长周期长、舞台实践机会少的痛点,推出“青年人才托举工程”,该工程通过“名师带徒+项目制培养”双轨模式,邀请李长春、王蓉蓉等京剧名家担任艺术顾问,为青年演员量身定制培养方案,老生演员王璐在张凯院长亲自指导下,通过复排《杨家将》等传统戏,逐步形成“唱腔苍劲有力、表演沉稳大气”的艺术风格,已成为剧院挑梁老生,剧院与中央戏剧学院、北京师范大学等高校合作,开设“京剧艺术进校园”课程,累计培养青年观众超10万人次,为京剧艺术注入新鲜血液。

剧目创作是张凯院长工作的重中之重,他提出“经典为基、创新为翼”的创作理念,一方面复排《四郎探母》《锁麟囊》等传统剧目,确保京剧艺术的根脉得以延续;另一方面鼓励创排反映时代精神的新编戏,近年来,剧院推出的新编历史剧《李白》以“诗酒人生”为切入点,将传统京剧程式与现代审美相结合,唱腔设计融入古琴元素,舞美采用多媒体投影呈现“山水意境”,该剧不仅获得第十四届中国艺术节文华大奖提名,更在高校巡演中引发青年观众热烈反响,现代戏《党的女儿》则通过“虚实结合”的舞台手法,塑造了李玉梅等革命先烈的光辉形象,成为党史学习教育的重要载体。

面对新媒体时代的传播挑战,张凯院长积极探索“京剧+科技”的融合路径,剧院开设官方抖音账号“青京小剧场”,通过短视频形式解析京剧化妆、身段等知识,单条视频最高播放量超500万;与腾讯合作开发京剧题材手游《梨园梦》,以游戏化方式普及京剧知识,累计用户突破300万,剧院每年举办“青年京剧艺术节”,通过线上线下结合的方式,推出“云剧场”直播,累计吸引全球观众超2000万人次,让京剧艺术跨越地域限制,走向更广阔的舞台。

在社会责任层面,张凯院长带领剧院积极开展公益演出,深入社区、军营、边远地区,年均下基层演出超50场,2022年,剧院发起“京剧艺术关爱计划”,为留守儿童、残障人士提供免费京剧培训课程,惠及群体超5000人,他还推动京剧与非遗项目融合,与景泰蓝、京绣等传统工艺合作,开发文创产品,让京剧艺术以更多元的方式融入日常生活。

北京青年京剧院院长张凯艺术与管理成就简表

| 时间 | 事件/成就 | 影响/意义 |

|---|---|---|

| 2015年 | 任北京青年京剧院院长 | 提出“守正创新、育人为先”发展理念 |

| 2017年 | 启动“青年人才托举工程” | 培养王璐、张建峰等青年骨干演员 |

| 2019年 | 新编京剧《李白》首演 | 获中国京剧艺术节金奖,推动京剧青年化传播 |

| 2021年 | 开通“青京小剧场”抖音账号 | 短视频播放量破亿,吸引百万青年粉丝 |

| 2023年 | 举办首届“青年京剧艺术节” | 打造青年京剧交流平台,推动剧目创新 |

张凯院长始终认为,京剧艺术的传承不仅是技艺的延续,更是文化的自信,在他的带领下,北京青年京剧院已成为青年京剧人才的“孵化器”、传统与现代融合的“试验田”、京剧文化传播的“扩音器”,他将继续深耕京剧艺术,探索更多“老树新枝”的发展路径,让京剧这一国粹在新时代焕发出更加璀璨的光彩。

相关问答FAQs

Q1:北京青年京剧院如何平衡传统剧目的复排与新编剧目的创作?

A:北京青年京剧院在剧目创作中始终坚持“两条腿走路”:成立传统剧目复排小组,邀请老艺术家担任顾问,原汁原味复排《四郎探母》《龙凤呈祥》等经典剧目,确保京剧艺术的“根”与“魂”得以保留;设立“新编剧目创作基金”,鼓励青年编剧、导演探索新题材、新形式,如《李白》将历史人物与当代价值观结合,《党的女儿》用现代舞台语汇讲述红色故事,剧院每年复排2-3部传统戏,创排1-2部新编剧目,并通过“经典+新编”双轮驱动模式,既满足老戏迷的怀旧需求,又吸引年轻观众的关注。

Q2:青年京剧演员在成长过程中面临哪些挑战?剧院有哪些针对性支持措施?

A:青年京剧演员面临的主要挑战包括:舞台实践机会不足、艺术风格尚未成熟、职业发展路径单一等,针对这些问题,剧院推出三项支持措施:一是“舞台实践保障计划”,确保青年演员每年至少有80场舞台演出机会,涵盖传统戏、新编剧目和公益演出;二是“艺术风格塑造工程”,为每位青年演员匹配1-2位名师,结合其嗓音条件、身体特点量身定制行当和剧目,如为花旦演员设计“文武兼备”的表演路线;三是“职业发展多元化通道”,鼓励演员参与京剧教育、文创开发等工作,拓宽收入来源和职业路径,帮助他们实现从“演员”到“京剧文化传播者”的转型。