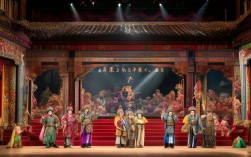

京剧全剧大全中的《玉堂春》是传统京剧“青衣戏”的代表作之一,剧情曲折跌宕,人物鲜明生动,集唱、念、做、表于一体,堪称京剧舞台上的经典之作,故事以明代为背景,讲述了吏部尚书之子王景龙与名妓苏三(玉堂春)的爱情悲剧与最终团圆,苏三原是官家之女,沦落风尘,与王景龙相恋后,王景龙为其赎身,苏三从良,后王景龙赴京赶考,苏三被鸨母卖给山西富商沈燕林为妾,沈妻皮氏与赵监生私通,毒杀沈燕林,反诬苏三,洪洞县令刘秉义贪赃枉法,将苏三屈打成招,判成死罪,押解至太原府,三堂会审时,主审官恰为王景龙(已中巡按),他明察秋毫,为苏三洗冤,最终二人结为夫妻。

剧中主要角色行当分工明确:苏三由青衣应工,其唱腔与表演需展现人物的柔弱、委屈与坚韧;王景龙为小生(或老生),扮相俊朗,唱腔需体现书生的儒雅与官员的威严;崇公道为丑角,饰演解差,以插科打诨调节气氛,增添戏剧趣味;潘必正、刘秉义等老生角色则承担公堂审案的严肃戏份。

《玉堂春》的艺术特色在于“唱做并重”,尤其以苏三的唱段和身段最为出彩,全剧以西皮声腔为主,融合导板、原板、流水、散板等多种板式,形成丰富的音乐层次,苏三起解》一折,苏三身披罪衣罪裙,在解差的押解下赴太原府,唱“苏三离了洪洞县,将身来在大街前”时,以西皮流水板表现其急促的心情,配合“跪步”“跪搓”等程式化动作,将蒙冤受屈的凄苦刻画得淋漓尽致。《三堂会审》中,苏三面对三位官员的盘问,唱腔从惊恐的原板逐渐转为哀怨的二黄,通过“崇老伯他说是冤枉难辨”“王公子在察院将我私盘”等唱段,既交代案情,又流露对王景龙的信任与期盼,情感层次丰富。

该剧在京剧舞台上的地位举足轻重,被誉为“青衣戏的试金石”,从清代形成以来,经余叔岩、梅兰芳、程砚秋、荀慧生等名家反复打磨,成为京剧演员必学的“开蒙戏”,其经典唱段如《苏三起解》《三堂会审》等,至今仍是票友和观众耳熟能详的“骨子老戏”,不同流派在演绎时各有特色:梅派唱腔婉转细腻,注重情感的内敛表达;程派唱腔刚劲苍凉,以“脑后音”突出苏三的刚烈不屈;荀派则表演灵动,更强调苏三的少女情态与天真烂漫。

经典唱段与板式对照表:

| 唱段名称 | 行当 | 唱腔板式 | 经典唱词片段 |

|---|---|---|---|

| 《苏三起解》 | 青衣 | 西皮流水 | 苏三离了洪洞县,将身来在大街前,未曾开言我心内惨,过往的君子听我言…… |

| 《三堂会审》 | 青衣 | 西皮原板 | 崇老伯他说是冤枉难辨,王公子在察院将我私盘,是是是,他察院无私来判断,来来来,你与我把那死罪的文卷看一看! |

| 《监会》 | 青衣 | 二黄慢板 | 玉堂春含悲泪忙往前进,想起了那景龙哥好伤情,他在院中把话论,你我如同并蒂莲…… |

作为京剧全剧大全中的经典,《玉堂春》不仅展现了京剧艺术的程式之美,更通过苏三的遭遇折射出古代社会的司法黑暗与人性光辉,其“冤情昭雪”的主题,契合传统审美中对正义的向往,至今仍能引发观众的共鸣。

FAQs

-

问:《玉堂春》的“三堂会审”一折为何成为京剧经典中的经典?

答:“三堂会审”通过“一桌二椅”的简约舞台,构建出公堂的肃穆氛围,三位官员(藩司、臬司、巡按)的问答形成戏剧张力,苏三的唱段如“苏三起解”的急板与“三堂会审”的慢板交替,展现其从惊恐到申诉的心理变化,演员需通过眼神、水袖、台步等细节传递情感,唱腔上要求字正腔圆、情感饱满,是唱、念、做、表的高度融合,因此成为衡量演员功力的“标杆”折子戏。 -

问:不同流派的京剧演员在演绎苏三时,有何艺术特色上的差异?

答:梅派(梅兰芳)演绎苏三,注重“情”与“美”的结合,唱腔婉转圆润,如《三堂会审》中“崇老伯”一段,以细腻的拖腔表现苏三的委屈与期盼,表演上端庄含蓄;程派(程砚秋)则突出“悲”与“刚”,唱腔苍劲有力,吐字如“斩钉截铁”,苏三的冤屈与刚烈通过高亢的唱腔和利落的身段展现,如“来来来,你与我把那死罪的文卷看一看”一句,充满抗争精神;荀派(荀慧生)更强调“俏”与“活”,表演灵动活泼,苏三的少女情态和天真烂漫被刻画得淋漓尽致,唱腔明快流畅,贴近生活气息,各流派在尊重剧情的基础上,形成了独特的艺术风格。