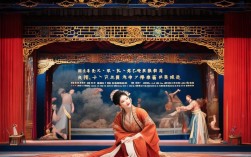

京剧《玉堂春》作为传统骨子老戏,全剧以苏三与王金龙(王景龙)的爱情悲剧为主线,下部从“苏三起解”展开,历经“三堂会审”,冤案昭雪”,集中展现了封建司法的黑暗与人性光辉,其跌宕起伏的情节、鲜明的人物塑造和经典的唱念做打,成为京剧青衣行当的代表作,下部剧情围绕苏三的蒙冤受难与昭雪伸冤,通过“起解—会审—定案”三重戏剧冲突,将悲剧张力推向高潮,同时也完成了对正义与爱情的最终诠释。

起解蒙冤:千里赴难中的世相百态

“苏三起解”是《玉堂春》下部开篇的核心折子,剧情紧接上部“嫖院”与“庙遇”,苏三被诬陷毒杀夫婿沈燕白,在洪洞县遭受严刑逼供,判死罪解往潞安府复审,这一折以“路途”为舞台,通过苏三与解差崇公道的互动,既展现了苏三的悲苦无助,也勾勒出明代社会的底层众生相。

苏三身戴枷锁,唱响千古名段《苏三离了洪洞县》,以西皮导板起头“苏三离了洪洞县,将身来在大街前”,转西皮原板“苏三离了洪洞县,将身来在大街前,未曾开言我心内惨,过往的君子听我言:哪一位去往南京转,与我那三郎把信传,就说苏三把命断,来生变犬马我当报还”,字字血泪,既有对冤屈的泣诉,也有对王金龙的深情,唱腔中“离了洪洞县”的拖腔婉转凄楚,“未开言我心内惨”的顿挫,将一个弱女子的绝望与无助展现得淋漓尽致。

解差崇公道由丑角应工,虽身份低微,却心地善良,他见苏三可怜,主动为其卸枷、喂食,甚至调侃“你犯的是风流罪过,我当的是苦差事”,以插科打诨缓解悲情,两人一悲一喜、一庄一谐的对比,既丰富了舞台节奏,也暗含了对底层人民互帮互助的温情,途中“崇老伯他说是冤枉能辩”的二黄唱段,更展现了苏三对正义的微弱期盼,为后续“会审”埋下伏笔。

此折的舞台调度极具京剧特色:虚拟的“行路”通过苏三的跪步、崇公道的矮子步表现;枷锁的道具运用,既限制苏三的动作,又强化其囚徒身份;而“过山”“涉水”等场景,则完全依靠演员的身段和观众的想象完成,体现了京剧“虚实相生”的美学原则。

三堂会审:司法迷雾中的真相博弈

“三堂会审”是《玉堂春》下部的高潮,也是全剧戏剧冲突的集中爆发点,剧情设定为潘必正(藩司)、刘秉义(臬司)、潘必正(巡抚,实为苏三旧情人王金龙化名)三堂会审苏三冤案,这一折通过“审—问—辩”的层层递进,不仅揭露了皮氏与皮氏奸夫沈燕白诬陷苏三的真相,更展现了封建司法的腐败与官员的良知博弈。

舞台采用“十字街”的对称布局,三官员分坐高台,苏三跪于中央,形成“三堂夹一犯”的视觉压迫,审案过程中,潘必正(王金龙)初时威严审问,实则暗中试探;刘秉义性格耿直,多次为苏三辩解;潘必正(藩司)则圆滑世故,处处维护权贵,三人性格差异通过念白与动作鲜明呈现:王金龙拍惊堂木时的隐忍,刘秉义捋髯时的愤懑,藩司捻须时的算计,构成了一幅生动的官场群像。

苏三的“辩冤”唱段是此折的灵魂,面对“你与沈燕白成婚几日便下毒手”的诘问,她以“洞房花烛夜”的回忆自辩,转西皮流水“他本是吏部堂上官,苏三本是受罪的人,公子一怒将我赶,洪洞县内去受刑”,唱腔由悲愤转为激昂,既有对王金龙负心的怨,也有对自身清白的坚守,当王金龙听到“王金龙”三字时,身段猛然一震,手中的笔掉落,这一细节处理,巧妙暗示了人物身份的关联,为后续相认埋下伏笔。

会审中最具戏剧性的“相认”桥段,王金龙以“苏三,你可认得本院?”试探,苏三却因“犯人不敢抬头”而错过;直至王金龙暗示“你抬头看,本院似曾相识”,苏三抬泪眼,两人四目相对,王金龙念白“苏三,你的冤屈本院知晓了”,苏三唱“一见大人泪涟涟,大人呀!你本是苍天有眼救奴残”,情绪从绝望转为狂喜,完成了人物命运的逆转,此处的“相认”不仅是个人情感的释放,更是对“正义得以伸张”的象征,满足了观众对“善恶有报”的期待。

真相大白:冤案昭雪后的余韵悠长

“三堂会审”后,剧情急转直下:王金龙(实为吏部尚书之子王景龙)揭露身份,提审皮氏与沈燕白,二人招供诬陷真相,苏三沉冤得雪,与王金龙终成眷属,这一虽以“大团圆”结局,却并未回避封建社会的黑暗本质:若非王金龙身居高位,苏三的冤案恐难昭雪;而皮氏等人仅因通奸诬陷便能逍遥法外,更凸显了司法的阶层性与不公。

结局的处理颇具深意:苏三虽获自由,却唱“苏三起解把冤伸,王金龙他本是救命的恩人”,将个人恩情置于社会批判之上;王金龙则念白“此案已明,退堂”,以官员身份而非恋人身份收场,暗示“清官”而非“制度”才是救世的关键,这种“清官文化”的叙事,既符合传统道德观念,也反映了封建社会民众对正义的无奈寄托。

从艺术表现看,结局的“团圆”并非简单的“善恶有报”,而是通过苏三与王金龙的重逢,将个人命运与家族荣誉、社会伦理相结合:王金龙因苏三的“贞洁”而动情,苏三因王金龙的“地位”获救,两人的爱情始终未能摆脱门第与权力的束缚,这也为《玉堂春》增添了一抹悲剧底色——即便昭雪,个人仍难逃时代洪流的裹挟。

《玉堂春》下部关键场次及艺术特色

| 场次名称 | 主要情节 | 经典唱段/念白 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 苏三起解 | 苏三戴枷赴潞安府,途中遇崇公道 | 《苏三离了洪洞县》(西皮导板、原板) | 虚拟行路、丑角插科、悲喜对比 |

| 三堂会审(上) | 三官员审问苏三,王金龙试探身份 | “崇老伯他说是冤枉能辩”(二黄原板) | 对称舞台、人物性格塑造、身份悬念 |

| 三堂会审(下) | 苏三辩冤,王金龙相认,真相初露 | “一见大人泪涟涟”(西皮流水) | 情感爆发、细节暗示、戏剧冲突高潮 |

| 冤案昭雪 | 提审真凶,苏三获释,与王金龙团圆 | “苏三起解把冤伸”(散板) | 清官叙事、悲剧底色、伦理回归 |

相关问答FAQs

问:《玉堂春》中“三堂会审”为何能成为京剧经典折子戏?

答:“三堂会审”的经典性源于其多重艺术成就:其一,戏剧冲突集中,通过“审—问—辩—认”的紧凑结构,将司法腐败、爱情纠葛、身份悬念融为一体,情节跌宕起伏;其二,人物塑造鲜明,王金龙(潘必正)的隐忍、刘秉义的耿直、苏三的坚贞,通过唱念做打立体呈现;其三,唱腔艺术精湛,苏三的二黄、西皮唱段既展现青衣的婉转,又通过板式变化传递情感起伏;其四,舞台调度巧妙,“三堂”对称布局、“相认”细节处理,虚实结合,极具观赏性,这些元素共同成就了其“百看不厌”的艺术魅力。

问:苏三这一角色为何能成为京剧青衣的“试金石”?

答:苏三形象的复杂性使其成为青衣演员的重要挑战,她经历了“从良—蒙冤—受苦—昭雪”的完整命运弧光,需兼具天真、悲愤、坚贞、柔弱等多重情感,对演员的“唱念做打”要求全面:唱需“以情带声”,如《苏三离了洪洞县》的凄楚;念需“字正腔圆”,会审时的辩白需逻辑清晰;做需“身段传情”,跪步、眼神等细节需展现内心挣扎;打需“刚柔并济”,虽无武打,但枷锁下的肢体语言需克制而有力,苏三的“贞洁”与“反抗”双重特质,既符合传统道德对女性的期待,又暗含对封建压迫的控诉,具有深刻的社会意义,能否演好苏三,成为衡量青衣演员塑造人物能力和艺术修养的重要标准。