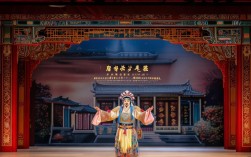

“三娘教子”是中国传统戏曲中广为流传的经典剧目,尤以京剧、评剧、越剧等多个剧种均有演绎,其故事源于明代通俗小说《薛平贵征西》中的片段,经民间艺人口耳相传与戏曲艺人的艺术加工,逐渐成为展现家庭伦理、教育理念与人性光辉的代表作,剧目以明代为背景,讲述了商人薛广外出经商,家人离散后,偏房王春娥(人称“三娘”)与老仆薛保共同抚养非亲生义子薛倚哥,经历误解、困苦与坚守,最终倚哥金榜题名、一家团聚的感人故事。

困苦中的坚守与教化

剧情开端,薛广家道中落,妻妾离散,仅留三娘王春娥与老仆薛保抚养年幼的义子薛倚哥,倚哥天性顽劣,逃学嬉戏,被三娘训斥后心生不满,与市井无赖交往,更因三娘阻止其变卖薛家传家玉佩而口出恶言,称三娘“不配为母”,三娘悲愤交加,以织布为生,含辛茹苦抚养倚哥,薛保则从中调解,以“孟母三迁”“岳母刺字”等典故劝导倚哥知错能改,十年后,倚哥得中状元,薛广也功成名就归来,真相大白,一家团圆,三娘的坚韧与教化终得回报,故事的核心冲突围绕“教”与“学”展开,既展现了三娘作为非生母的责任与担当,也刻画了倚哥从顽劣到悔悟的成长轨迹,情节跌宕起伏,情感真挚动人。

人物形象:鲜明性格与精神内核

剧中主要人物性格鲜明,成为戏曲艺术中经典的艺术形象。

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 经典情节/唱段 |

|---|---|---|---|

| 王春娥 | 薛家三娘 | 贤惠坚韧、外柔内刚、教子严厉 | 织布度日、斥责倚哥、苦劝成才 |

| 薛倚哥 | 薛广义子 | 顽劣知错、重情重义 | 逃学顶嘴、中举悔悟、认母团圆 |

| 薛保 | 薛家老仆 | 忠义耿直、慈爱长者的形象 | 劝导倚哥、调解母子矛盾、坚守薛家 |

三娘王春娥是剧目的灵魂人物,她虽为偏房,却对义子视如己出,在丈夫失踪、家道中落的情况下,以“一布一梭”维持生计,面对倚哥的误解与顶撞,她既有“棍棒底下出孝子”的严厉,更有“盼子成龙”的慈爱,其经典唱段“老薛保你莫要夸奖与我,三娘的苦处对谁说”,以悲怆的唱腔道尽底层妇女的艰辛与坚守,成为戏曲舞台上的“哭戏”典范,老仆薛保则是忠义与智慧的化身,他既是三娘的得力助手,又是倚哥的启蒙恩师,以“老马识途”的耐心引导倚哥明辨是非,体现了传统社会中仆人对主家的忠诚与对晚辈的关爱,薛倚哥的转变则展现了“浪子回头金不换”的主题,从最初的叛逆无知到中举后的悔悟感恩,人物弧光完整,让观众看到教育的力量。

艺术特色:唱腔表演与地域风情

“三娘教子”的艺术魅力不仅在于剧情,更在于其丰富的戏曲表现手法,不同剧种的演绎各具特色:京剧以“西皮二黄”为基础,三娘的唱腔婉转悲怆,倚哥的念白则充满少年气,薛保的“老生”表演沉稳大气;评剧语言通俗易懂,贴近生活,三娘的“大口落子”唱腔高亢激昂,凸显北方女性的刚烈;越剧则注重抒情,三娘的“尺调腔”柔美细腻,将人物的内心挣扎与母爱展现得淋漓尽致。

在表演程式上,剧目融合了唱、念、做、打等多种元素:三娘织布时的“织布舞”,以虚拟动作表现纺线、织布的过程,既展现生活气息,又暗喻“岁月静好背后的艰辛”;倚哥挨打时的“跪步”,通过身体的颤抖与眼神的躲闪,表现少年的恐惧与悔意;薛保劝导倚哥时的“捋髯”“拱手”等动作,则体现了老者的慈祥与威严,舞台道具虽简单,如织布机、家书、状元服等,却与人物命运紧密相连,推动情节发展。

文化传承:教育理念与时代价值

“三娘教子”之所以能跨越数百年流传至今,在于其承载的传统文化内核与普世教育理念,剧目中的“母教”观,既强调“严教”的重要性,也传递“慈爱”的温暖,与“孟母三迁”“岳母刺字”等典故共同构成了中国传统家庭教育的精神谱系,三娘作为非生母的担当,更体现了“大爱无疆”的人性光辉,打破了“生母才是唯一教育者”的传统观念,彰显了“养育之恩大于生育之恩”的伦理价值。

在当代,剧目仍具有现实意义:它提醒家长教育需“严慈相济”,既要树立规则意识,也要给予情感关怀;也让观众看到,在困境中坚守初心、以德报怨的人生态度,终会收获回报,近年来,戏曲界对“三娘教子”进行创新改编,融入现代舞台技术,如全息投影呈现织布场景,年轻演员的演绎赋予剧目新的活力,让经典在新时代焕发生机。

相关问答FAQs

Q1:“三娘教子”中三娘为何要抚养非亲生的义子?这体现了怎样的传统伦理观?

A1:三娘抚养义子薛倚哥,源于薛广临行前的嘱托与她对家庭的责任感,在传统社会中,“夫为妻纲”“父为子纲”的伦理框架下,丈夫薛广是家庭的顶梁柱,其失踪后,三娘作为“主母”,有义务维护家庭完整、延续薛家血脉,她虽为偏房,却超越“血缘”的局限,将对丈夫的忠诚、对家庭的担当转化为对义子的母爱,体现了“忠孝节义”的传统伦理观,尤其是“义”的精神——非亲缘关系下的责任与奉献,这正是剧目感动观众的核心原因。

Q2:不同剧种的“三娘教子”在表演风格上有哪些差异?这些差异反映了什么?

A2:不同剧种的“三娘教子”因地域文化、声腔体系的不同,表演风格各有特色,京剧作为“国剧”,表演程式严谨,三娘的唱腔以“西皮流水”“二黄慢板”为主,字正腔圆,凸显“韵味”,适合表现人物的含蓄内敛;评剧源于北方,语言通俗,唱腔高亢,三娘的“大口落子”充满生活气息,更贴近市井女性,情感表达直接外放;越剧流行于江南,唱腔柔美婉转,注重“以情带声”,三娘的表演细腻传神,眼神与身段充满江南女性的温婉,这些差异反映了不同地域的文化性格:北方剧种豪爽大气,南方剧种细腻温婉,而剧目的核心情感“母爱”与“教化”却始终一致,体现了中华文化的多样性与统一性。