《下河东》是秦腔传统经典剧目之一,属历史演义类大本戏,故事取材于北宋初年太祖赵匡胤征讨河东刘崇的历史事件,经民间艺人与戏曲艺人艺术加工,融入忠奸斗争、帝王反思、忠孝伦理等主题,成为展现秦腔慷慨激昂、悲壮苍凉艺术特色的代表性作品。

故事背景设定在五代十国末期,北汉君主刘崇勾结辽国,屡次侵扰中原边境,威胁北宋政权初期的稳定,宋太祖赵匡胤为保江山社稷,亲率大军征讨河东,命欧阳方为帅,呼延寿廷为先锋,欧阳方与呼延寿廷早年有隙,此次借机公报私仇,在阵前故意拖延战机,并暗中勾结刘崇,伪造呼延寿廷通敌的书信,赵匡胤因战事受阻,心急如焚,轻信欧阳方谗言,在军中斩杀忠心耿耿的呼延寿廷,呼延寿廷之子呼延赞年仅十六,得知父亲冤死,悲愤交加,为报父仇,他集结父亲旧部,反出宋营,与赵匡胤兵戎相见,战场上,呼延赞武艺高强,赵匡胤屡战屡败,被困河东,危急关头,大臣高怀德、郑子明等人查明真相,欧阳方阴谋败露,被赵匡胤下令处斩,赵匡胤悔恨不已,亲至呼延寿廷灵前请罪,呼延赞感念其悔过之心,最终归顺宋朝,父子二人共同辅佐赵匡胤平定河东,巩固了北宋基业。

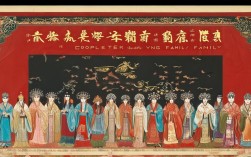

剧中人物形象鲜明,性格复杂,赵匡胤作为一代明君,既有雄才大略、忧国忧民的一面,也有因轻信谗言、刚愎自用而铸成大错的过失,其后的悔悟与反思,展现了帝王的责任与担当,欧阳方作为奸臣代表,阴险狡诈、心胸狭隘,其“公报私仇、祸乱朝纲”的行为,是导致忠臣被害、战事受挫的直接原因,呼延寿廷忠心耿耿、赤胆忠心,却因奸臣陷害而冤死,其悲剧命运引发观众深切同情,呼延赞则是一个“孝”与“忠”交织的立体人物,他初为父仇与赵匡胤为敌,展现了孝道的刚烈;后在真相大白后,理解赵匡胤的悔过,选择以国事为重,体现了忠义的升华。

《下河东》的主题思想深刻,既批判了奸臣误国的罪恶,也反思了帝王决策的重要性,更凸显了忠孝伦理在传统社会中的价值,剧中“忠臣被害”“奸臣当道”“帝王悔悟”的情节,不仅是对历史事件的演绎,更是对人性与权力的深刻剖析,在艺术表现上,秦腔特有的高亢激越、苍凉悲壮的唱腔,与剧中人物的情感高度契合,如赵匡胤的“悔恨调”如泣如诉,呼延赞的“报仇唱段”慷慨激昂,极具感染力,武戏场面宏大,呼延赞与赵匡胤的对打激烈火爆,展现了秦腔“武戏文唱、文戏武唱”的独特魅力,剧中对人物内心矛盾的刻画,如赵匡胤的“怒”与“悔”、呼延赞的“恨”与“忠”,通过细腻的表演与唱腔,让观众感受到人物命运的跌宕与情感的张力。

相关问答FAQs

问:《下河东》中“下河东”具体指什么?

答:“下河东”在剧中指宋太祖赵匡胤亲率大军征讨北汉刘崇的军事行动。“河东”即今山西一带,是北汉政权的核心区域,地势险要,易守难攻。“下”有“征讨”“攻克”之意,因战事陷入僵局,宋军被困河东,故称“下河东”,既是剧情发展的核心地理背景,也暗示了战事的艰难与赵匡胤的困境。

问:呼延赞在剧中为何要与赵匡胤为敌?最终又为何归顺?

答:呼延赞为父报仇而与赵匡胤为敌,其父呼延寿廷是宋朝忠臣,因欧阳方谗言被赵匡胤误杀,呼延赞为报父仇,集结旧部反出宋营,与赵匡胤兵戎相见,最终归顺的原因有二:一是真相大白,赵匡胤查明欧阳方阴谋,处斩奸臣,为呼延寿廷平反,赵匡胤亲至灵前请罪,展现悔过诚意;二是呼延赞虽为孝子,但深明大义,理解赵匡胤“君王为国,一时误信”的苦衷,且国事为重,选择以忠孝两全的方式归顺宋朝,辅佐赵匡胤平定天下。