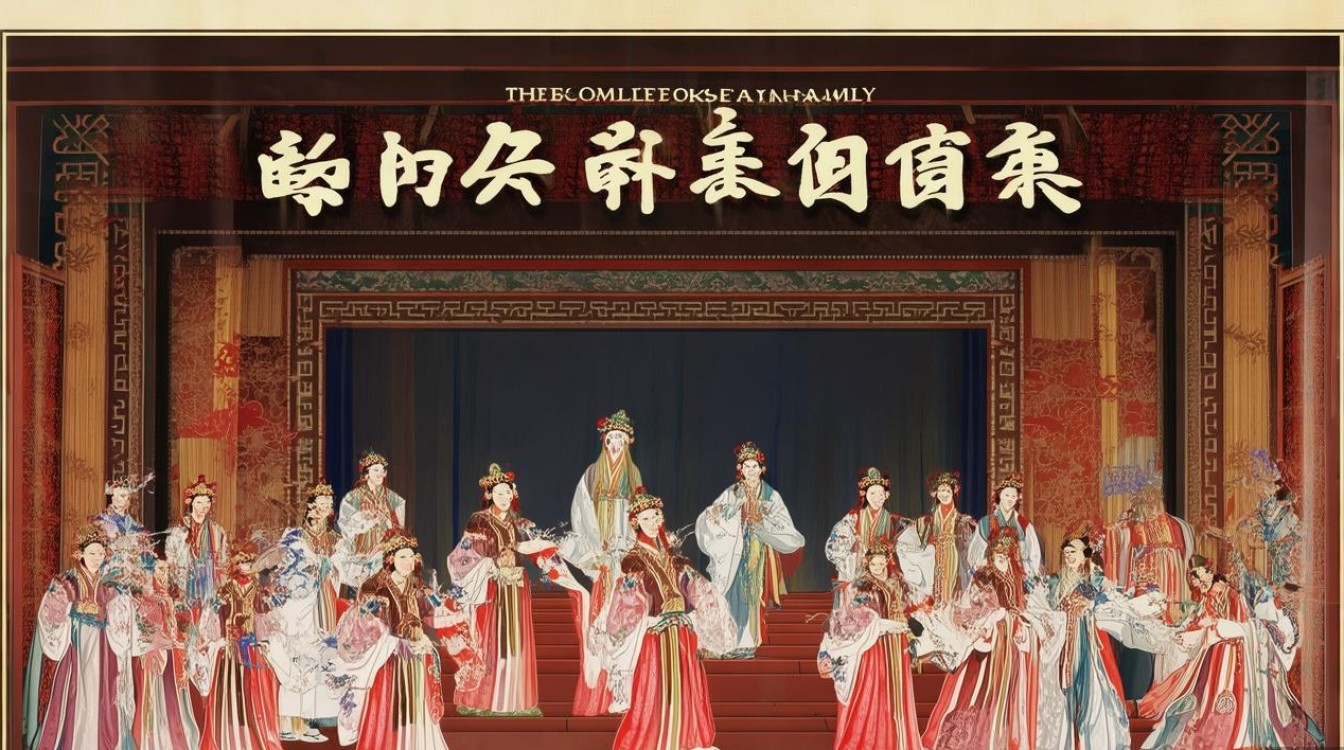

戏曲扬家将全集是中国传统戏曲中以杨家将故事为核心题材的剧目总称,这一系列作品跨越多个剧种,历经数百年传承,以“忠君爱国、保家卫国、家族忠烈”为主题,通过杨业、佘赛花、杨延昭、穆桂英等经典人物的塑造,展现了北宋时期杨家将一门忠勇、抵御外侮的英雄史诗,其内容不仅承载着中华民族的集体记忆与精神内核,更在艺术形式上融合了各地方戏曲的唱腔、表演与美学特色,成为戏曲宝库中极具代表性的系列作品。

历史背景与核心主题

杨家将故事源于北宋真宗、仁宗时期的历史原型,杨业(原名杨重贵,被赐名杨继业)为北宋名将,在雍熙北伐中因孤军被俘绝食而死;其子杨延昭(杨六郎)继承父志,镇守边关数十年,这些史实经过民间话本、小说、戏曲的不断演绎,逐渐丰富为“杨家将满门忠烈”的传奇叙事,戏曲扬家将全集的核心主题始终围绕“忠义”二字:既包括对国家的“忠”(杨业“杨无敌”的威名、杨家将前仆后继守边关),也涵盖对家族与道义的“义”(佘太君深明大义、穆桂英为爱奔赴疆场、杨家众将兄弟情谊),作品通过“巾帼不让须眉”的女性形象(如佘赛花、穆桂英、杨排风等),突破了传统戏曲中女性角色的局限,展现出独特的性别意识与人文关怀。

主要剧种及代表性剧目

戏曲扬家将全集并非单一剧种的作品,而是京剧、豫剧、晋剧、河北梆子、越剧、秦腔等多个地方剧种共同演绎的系列,各剧种在剧情侧重、表演风格、唱腔设计上各具特色,以下为部分主要剧种及代表剧目概览:

| 剧种 | 代表性剧目 | 主要情节 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《四郎探母》《杨门女将》《穆桂英挂帅》 | 《四郎探母》写杨四郎(延辉)在辽国与铁镜公主成婚,得知佘太君挂帅出征,盗令牌探母;《杨门女将》写杨宗保战死,佘太君率杨家女将出征破敌;《穆桂英挂帅》写穆桂英虽已辞官,在国家危难时挂帅出征。 | 唱腔以西皮、二黄为主,程式化表演严谨,注重人物内心刻画,《杨门女将》中“寿堂”一折的唱腔被誉为经典。 |

| 豫剧 | 《穆桂英挂帅》《杨八姐游春》《对花枪》 | 《穆桂英挂帅》以“我不挂谁挂”展现穆桂英的家国担当;《杨八姐游春》写杨八姐与焦赞之孙智取珍珠汗衫;《对花枪》写姜桂枝与罗成之子罗焕的祖孙情缘。 | 唱腔高亢激昂,表演生活化,常融入河南方言,具有浓郁的乡土气息,《穆桂英挂帅》中“辕门外三声炮如同雷震”的唱段流传极广。 |

| 晋剧 | 《三关点帅》《辕门斩子》《杨八姐游春》 | 《三关点帅》写佘太君挂帅,杨家众将出征前点将的故事;《辕门斩子》写杨延昭欲斩子杨宗保(因私自招亲佘赛花),佘太君求情。 | 念白铿锵有力,表演质朴粗犷,擅长表现北方边关的苍凉氛围,《辕门斩子》中杨延昭的“黑头”唱腔极具特色。 |

| 河北梆子 | 《穆桂英挂帅》《杨家将》《佘太君抗婚》 | 《穆桂英挂帅》同豫剧版本,但梆子腔的“悲腔”更突出穆桂英的迟疑与坚定;《佘太君抗婚》写佘太君拒绝朝廷改嫁的诏命。 | 板式紧促激烈,大跳音程多,表演动作幅度大,具有燕赵之地的豪迈气质。 |

| 越剧 | 《穆桂英挂帅》《杨宗保与穆桂英》 | 以“才子佳人”风格演绎杨宗保与穆桂英的爱情故事,侧重情感线,弱化战争场面。 | 唱腔婉转柔美,表演细腻抒情,适合表现人物内心情感,女性角色更具江南水乡的温婉气质。 |

文化内涵与艺术价值

戏曲扬家将全集的文化内涵首先体现在对“忠义精神”的弘扬,杨业“死守边关、宁死不降”的气节,杨延昭“铁面无私、治军严明”的品格,佘太君“老当益壮、以国为家”的担当,共同构成了中国传统士大夫精神的戏曲化表达,这种精神在封建社会是维系国家认同的纽带,在当代则转化为对爱国主义、集体主义的传承。

作品塑造了多元化的女性形象,突破了传统戏曲中“旦角多为闺阁女子”的局限,穆桂英从“山寨女匪”到“三军元帅”的身份转变,杨排风从“烧火丫头”到“先锋女将”的逆袭,佘太君从“相府夫人”到“挂帅老太”的责任升华,不仅展现了女性的智慧与勇气,更暗含了“男女平等”的朴素思想,这在古代文学艺术中尤为难得。

艺术上,各剧种在演绎杨家将故事时,充分吸收了地方文化的养分,如京剧的“京腔京韵”凸显宫廷与边关的庄重,豫剧的“乡土气息”贴近民间审美,晋剧的“苍凉悲壮”呼应北方地理环境,这种“一故事多演绎”的现象,既体现了中华文化的包容性,也让杨家将故事通过不同艺术形式渗透到各地民众的生活中,成为跨越地域的文化符号。

现代传承与发展

随着时代变迁,戏曲扬家将全集在当代面临着传承与创新的挑战,经典剧目如京剧《杨门女将》、豫剧《穆桂英挂帅》等被列为国家级非物质文化遗产,通过“戏曲进校园”“名家名段演唱会”等形式走进年轻群体;新编戏、现代戏不断涌现,如2023年晋剧新编《杨家将·佘太君出征》融入现代舞台技术,通过多媒体呈现战争场面,同时保留传统唱腔,吸引了一批年轻观众。

影视作品的改编也为扬家将故事的传播注入新活力,1980年代电视剧《杨家将》、2011年版电视剧《穆桂英挂帅》等,虽与戏曲版本在情节上有差异,但客观上扩大了IP的影响力,带动了地方戏曲的复兴,值得注意的是,当代改编更注重“去封建化”,淡化“忠君”思想,强化“家国情怀”与“人性光辉”,使古老故事与现代价值观产生共鸣。

相关问答FAQs

Q1:戏曲扬家将中流传最广的剧目是哪个?为何能深入人心?

A1:流传最广的剧目当属京剧《穆桂英挂帅》与豫剧《穆桂英挂帅》(尤其是豫剧版“辕门外三声炮”唱段),其深入人心主要有三方面原因:一是人物塑造鲜明,穆桂英“挂帅”时的犹豫、坚定与担当,展现了一个有血有肉的女性英雄形象,易引发观众共情;二是唱腔设计经典,如豫剧版“辕门外三声炮如同雷震,天波府里来了我挂帅的人”等唱段,旋律激昂、朗朗上口,便于传唱;三是主题契合时代精神,“我不挂谁挂”“国家危难匹夫有责”等台词,在不同历史时期都能激发观众的爱国热情与责任感。

Q2:不同剧种的扬家将戏曲在表演风格上有何差异?这些差异如何体现地域文化特色?

A2:不同剧种的表演风格差异主要源于地域文化的浸润:京剧作为“国剧”,表演讲究“程式化”,如杨延昭的“靠把生”威严庄重,穆桂英的“刀马旦”英姿飒爽,体现宫廷文化与北方边关的肃穆;豫剧源于河南,表演更贴近民间生活,动作夸张、表情生动,如杨排风的“丫鬟旦”常融入河南方言的俏皮,展现中原地区的质朴与豪放;晋剧流行于山西,受晋商文化与黄土文化影响,表演苍劲悲壮,如杨业“碰碑”一折的唱腔,多用“苦音”表现边关将士的悲壮情怀;越剧发源于浙江,唱腔婉转,表演柔美,如《杨宗保与穆桂英》中侧重爱情描写,体现江南水乡的细腻温婉,这些差异不仅丰富了扬家将故事的艺术表达,更成为各地文化性格的戏曲化写照。