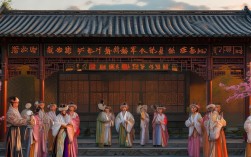

河南豫剧《反徐州》是传统豫剧“十八本”之一,以元末农民起义为背景,讲述了徐州百姓反抗恶霸李蟠、徐达等人欺压,最终在燕山王帮助下除暴安良的故事,该剧目唱腔高亢激越,表演质朴有力,尤其是其中经典选段,通过生动的唱词和细腻的表演,深刻刻画了底层民众的抗争精神与家国情怀,成为豫剧爱好者广为传唱的代表性剧目。

《反徐州》的剧情围绕“反”字展开,核心冲突是百姓与地方恶霸的矛盾,主角徐达本是仗义疏财的武举人,因不满李蟠强占民田、残害百姓,联合李斌、花云等英雄好汉,率领徐州百姓揭竿而起,选段多集中在徐达动员百姓、控诉恶霸、誓师反抗等关键情节,如《劝家院》《反徐州》《打李五》等,唱词直白有力,充满民间口语的鲜活气息,既有对苦难生活的悲愤倾诉,也有对反抗行动的坚定决心,例如徐达的经典唱段“李蟠在徐州霸一方,欺压百姓似虎狼”,通过“霸一方”“似虎狼”等具象化词汇,将恶霸的残暴形象刻画得入木三分,而“穷苦人血泪流成河,不除李蟠不甘休”的唱词,则直击百姓痛点,激发听众共鸣。

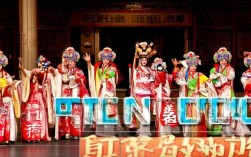

在艺术表现上,《反徐州》选段融合了豫剧不同流派的特色,既有豫东调的奔放明快,也有豫西调的苍凉深沉,形成了独特的艺术张力,以唱腔为例,徐达的唱段多采用豫东调的“二八板”,节奏鲜明,旋律跌宕,如“提起了李蟠怒火升”一句,通过“起腔”的拖腔和“垛板”的快节奏交替,将人物从隐忍到爆发的情绪变化展现得淋漓尽致;而李斌等角色的唱段则融入豫西调的“哭腔”,如“家贫如洗难度日”一段,用下滑音和颤音表现百姓的悲苦,增强了感染力,表演上,演员通过“甩发”“亮相”“趟马”等程式化动作,配合眼神和身段的张力,将人物性格和内心活动外化,例如徐达“誓师”一场,演员通过“跨腿”“亮相”等动作,展现其果断刚毅的领袖气质,配合唱腔中的重音强调,营造出“振臂一呼、应者云集”的舞台氛围。

《反徐州》选段的语言艺术极具特色,既保留了中原方言的质朴本色,又通过修辞手法增强了表现力,唱词多采用对仗、比兴等手法,如“天昏昏,地沉沉,徐州城内起乌云;风凄凄,雨纷纷,穷苦人哪见太阳升”,以自然景象烘托社会黑暗,情感真挚而浓烈,语言充满生活气息,如“东庄的张大户,西庄的李员外,都被李蟠逼得家败人亡”,通过具体人物和事件的列举,让听众感受到压迫的普遍性,增强了故事的纪实感和代入感,选段中穿插的口语化表达,如“俺徐达”“咱穷人”,拉近了与观众的距离,体现了豫剧“接地气”的民间特质。

从文化内涵看,《反徐州》选段不仅是对历史故事的演绎,更是对底层民众反抗精神的礼赞,剧中徐达等人“替天行道、除暴安良”的信念,体现了中国传统文化中的“侠义精神”和“民本思想”,而“官逼民反”的叙事逻辑,则反映了封建社会阶级矛盾的尖锐性,展现了戏曲作为“社会镜像”的功能,时至今日,这些选段仍常在舞台上上演,正是因为其中蕴含的“反抗压迫、追求正义”的主题具有超越时代的价值,能够引发当代观众的共鸣。

| 流派 | 代表角色 | 唱腔特点 | 典型唱词片段 | 情感表达 |

|---|---|---|---|---|

| 豫东调 | 徐达 | 高亢激越,节奏明快 | “李蟠在徐州霸一方,欺压百姓似虎狼” | 愤怒、决心 |

| 豫西调 | 李斌 | 苍凉深沉,擅长哭腔 | “家贫如洗难度日,含泪卖女泪满腮” | 悲苦、无奈 |

| 祥符调 | 花云 | 婉转细腻,字正腔圆 | “徐州城内起烽烟,英雄好汉聚燕山” | 坚定、豪迈 |

FAQs

Q:《反徐州》选段中“劝爹娘休流泪莫悲伤”这段唱词,在剧情中起到了什么作用?

A:“劝爹娘休流泪莫悲伤”是徐达在动员起义前对家人的唱段,核心作用是展现人物“家国大义”的抉择,唱词中既包含对父母养育之恩的愧疚(“儿走后二老要保重”),又有对起义事业必胜的信念(“杀尽贪官安天下”),通过“小家”与“大家”的矛盾,塑造了徐达“舍小家为大家”的英雄形象,这段唱词通过情感上的“先抑后扬”,从劝慰家人到抒发豪情,为后续誓师起义做了情感铺垫,增强了剧情的感染力。

Q:为什么《反徐州》选段能在豫剧中经久不衰?

A:其“反抗压迫、追求正义”的主题具有普世价值,无论哪个时代都能引发观众对公平正义的共鸣;选段在艺术上融合了豫剧不同流派的唱腔特色,语言质朴生动,表演程式丰富,兼具思想性和艺术性;剧中人物形象鲜明,徐达的侠义、李斌的悲苦、花云的豪迈等,都通过唱段深入人心,让观众在欣赏艺术的同时,感受到人性的光辉与力量,这些因素共同造就了《反徐州》选段的经典地位。