商水,这片位于豫东平原的古老土地,不仅承载着陈楚文化的厚重底蕴,更孕育了豫剧这一国家级非物质文化遗产的鲜活生命力,在商水豫剧的百花园中,《桃花庵》以其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物和醇厚动人的唱腔,成为了一部穿越时空的经典剧目,深受当地民众的喜爱与传唱,这部源自传统又扎根乡土的戏剧作品,不仅是商水豫剧艺术成就的缩影,更是当地民俗文化与伦理观念的生动载体。

《桃花庵》的故事背景设定在唐代,以苏州书生张廷秀的遭遇为主线,串联起一场因命运捉弄而引发的家庭悲欢,书生张廷秀赴京赶考,途中被奸人所害,流落苏州街头,被桃花庵的尼姑陈妙善所救,而张廷秀的妻子陈妙善,在丈夫失踪后苦寻无果,绝望之下便在桃花庵出家为尼,法名“妙缘”,多年后,张廷秀流落至桃花庵附近,与已成为尼姑的妻子相认,却因种种误会未能立即相认,在尼姑妙缘(即陈妙善)的帮助下,张廷秀洗清冤屈,夫妻团聚,一家得以团圆,剧情围绕“失散—寻访—相认—团圆”展开,既有对封建社会底层人民苦难的同情,也有对家庭伦理、忠贞爱情的颂扬,充满了浓郁的民间生活气息和强烈的戏剧冲突。

商水豫剧《桃花庵》在传承传统剧本的基础上,融入了本地独特的艺术风格和表演特色,使其在众多版本的《桃花庵》中独树一帜,其艺术特色首先体现在唱腔设计上,商水豫剧的唱腔以“豫东调”为主,高亢激越、明快爽朗,同时又融合了“沙河调”的委婉细腻,形成了刚柔并济的独特韵味,在《桃花庵》中,陈妙善的唱段尤为经典,如她在庵中思念丈夫时所唱的“桃花开放红艳艳”,既运用了【慢板】的抒情性,通过拖腔和装饰音细腻刻画人物内心的悲苦与思念,又在中段转为【二八板】,节奏逐渐加快,情绪层层递进,将尼姑身份下的压抑与对丈夫的眷恋交织得淋漓尽致,而张廷秀的唱腔则多以【流水板】和【快二八】为主,如他流落街头时的唱段,节奏紧凑、字字铿锵,通过顿挫有力的咬字和跌宕起伏的旋律,表现出书生落魄时的愤懑与不屈。

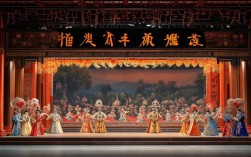

在表演技艺上,商水豫剧《桃花庵》的演员们注重“以形传神”,通过细腻的身段、眼神和道具运用塑造人物形象,陈妙善这一角色的塑造尤为突出,演员在表演“出家”一场戏时,通过水袖的翻飞、甩、绕等动作,配合低垂的眼睑和微颤的嘴唇,将一个被迫遁入空门却内心不甘的女性形象刻画得入木三分,而在“夫妻相认”的高潮戏中,演员则通过眼神的从疑惑到震惊,再到确认的微妙变化,配合颤抖的双手和哽咽的唱腔,将久别重逢的悲喜交加展现得催人泪下,剧中“尼姑思凡”的片段还融入了商水当地的民间舞蹈元素,演员的身段轻盈灵动,步伐轻盈跳跃,既符合尼姑青灯古佛的身份,又暗含了对世俗生活的向往,为角色增添了鲜活的生命力。

商水豫剧《桃花庵》的音乐伴奏也别具一格,在传统豫剧伴奏乐器的基础上,商水豫剧团大胆吸收了本地民间音乐的元素,如使用坠胡代替二胡作为主奏乐器,其音色更加浑厚深沉,与唱腔的悲怆感相得益彰;鼓点的运用也独具特色,既有“紧打慢唱”的紧张感,又有“慢板散拉”的抒情性,通过节奏的强弱变化推动剧情发展,在“庵堂相遇”一场戏中,伴奏以轻柔的琵琶和清脆的碰铃作为铺垫,营造出空寂、朦胧的庵堂氛围,而当张廷秀与陈妙善四目相对时,板鼓突然加重,弦乐齐奏,将人物内心的巨大波澜瞬间爆发,极具艺术感染力。

为了更直观地展示商水豫剧《桃花庵》的唱腔特点,以下是其主要唱腔板式及运用的简要表格:

| 唱腔板式 | 特点 | 剧中运用场景 | 代表作品段 |

|---|---|---|---|

| 【慢板】 | 节奏舒缓,旋律婉转,长于抒情 | 陈妙善思夫、尼姑庵独处时 | “桃花开放红艳艳,想起了奴夫泪涟涟” |

| 【二八板】 | 节奏明快,叙事性强,情绪起伏大 | 张廷秀诉苦、夫妻相认时 | “苏州城内访夫君,不知他在哪一方” |

| 【流水板】 | 节奏紧凑,字多腔少,表现激烈情绪 | 张廷秀流落街头、申冤时 | “奸人害我赴科场,流落他乡苦断肠” |

| 【快二八】 | 速度较快,铿锵有力,表现急切情绪 | 剧情高潮、矛盾激化时 | “夫妻相认泪汪汪,二十年的苦水倒胸腔” |

商水豫剧《桃花庵》的传承与发展,离不开一代代豫剧艺人的坚守与创新,早在清末民初,商水当地的民间戏班就已开始上演《桃花庵》,当时多以“草台班子”的形式在农村庙会、集市上演出,唱腔和表演都比较质朴粗犷,新中国成立后,商水豫剧团于1951年正式成立,对《桃花庵》进行了整理和改编,删减了原剧中封建迷信的情节,强化了反封建、颂忠贞的主题,使剧本更加符合时代精神,剧团的老一辈艺术家,如已故的豫剧表演艺术家“大金牙”(本名金德顺),凭借其精湛的演技和独特的嗓音,将陈妙善这一角色塑造得深入人心,成为商水豫剧史上的经典形象。

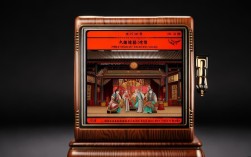

进入21世纪,面对现代娱乐方式的冲击,商水豫剧团积极探索《桃花庵》的传承新路径,剧团通过“非遗进校园”活动,在商水县的中小学校开设豫剧兴趣班,教学生唱《桃花庵》的经典选段,培养年轻观众的戏曲兴趣;剧团对《桃花庵》进行现代化改编,在保留传统唱腔和表演精髓的基础上,引入现代舞台技术,如LED背景、灯光音效等,增强了舞台的视觉冲击力和艺术感染力,2018年,改编后的《桃花庵》在河南省第十一届戏剧节上荣获“文华大奖”,标志着商水豫剧在传统与现代的结合上取得了新的突破。

商水豫剧《桃花庵》不仅是一部艺术作品,更是商水地域文化的重要载体,在当地,每逢春节、庙会等重要节日,《桃花庵》都是必演剧目,民众通过观看和传唱剧中唱段,表达对家庭团圆、忠贞爱情的向往,剧中“善恶有报”“夫妻忠贞”等主题,与商水地区传统的伦理观念相契合,潜移默化地影响着当地民众的价值取向。《桃花庵》还成为商水对外文化交流的一张名片,剧团曾多次赴外地演出,将商水豫剧的独特魅力展现给更广泛的观众,为豫剧的传播与发展作出了贡献。

商水豫剧《桃花庵》的传承仍面临一些挑战,随着老一辈艺术家的逐渐离世,一些传统表演技艺面临失传的风险;年轻一代对传统戏曲的兴趣不足,导致演员队伍出现断层;在市场化运作中,如何平衡艺术性与商业性,也是剧团需要思考的问题,尽管如此,商水豫剧人依然坚守着对传统文化的热爱与执着,通过创新传承方式、培养后备人才,让《桃花庵》这部经典剧目在新时代焕发出新的生机。

相关问答FAQs:

问:商水豫剧《桃花庵》与其他地区的豫剧版本相比,有哪些独特之处?

答:商水豫剧《桃花庵》的独特之处主要体现在三个方面:一是唱腔风格,商水版以“豫东调”为基础,融合了“沙河调”的细腻,形成了高亢中带婉转、明快中含悲怆的独特韵味,尤其在陈妙善的唱段中,商水方言的咬字和装饰音的运用,使其更具地方特色;二是表演技艺,商水演员在塑造陈妙善这一角色时,注重“内紧外松”的表演方式,通过水袖功、眼神戏等细节,将尼姑身份下的内心矛盾刻画得更加深刻;三是音乐伴奏,商水版创新性地使用坠胡作为主奏乐器,并融入本地民间音乐的鼓点和节奏,使伴奏更具乡土气息,增强了剧情的感染力。

问:如何让年轻一代更好地了解和喜爱商水豫剧《桃花庵》这样的传统剧目?

答:要让年轻一代了解和喜爱商水豫剧《桃花庵》,需要多措并举:创新传播方式,利用短视频、直播等新媒体平台,将《桃花庵》的经典唱段、幕后故事等内容制作成年轻人喜闻乐见的短视频,如通过“戏腔+流行音乐”的改编形式,吸引年轻听众的关注;加强校园教育,在中小学校开设豫剧校本课程,组织学生观看《桃花庵》全剧,开展“豫剧小演员”体验活动,让学生在实践中感受戏曲的魅力;推动文旅融合,将《桃花庵》与商水的文化旅游资源相结合,如在桃花盛开时节举办“桃花豫剧节”,通过实景演出、互动体验等方式,让年轻人在旅游中接触戏曲;鼓励艺术创新,在保留传统精髓的基础上,对《桃花庵》进行青春化改编,如加入现代舞蹈元素、压缩剧情时长等,使其更符合年轻观众的审美习惯。